以下は、2020年1月12日に投稿した記事です。

三角縁神獣鏡を配布し始めたのは吉備の卑弥呼である(1)

島根県雲南市・神原神社古墳

出雲平野を流れる大河・斐伊川の中流域に赤川という支流がある。

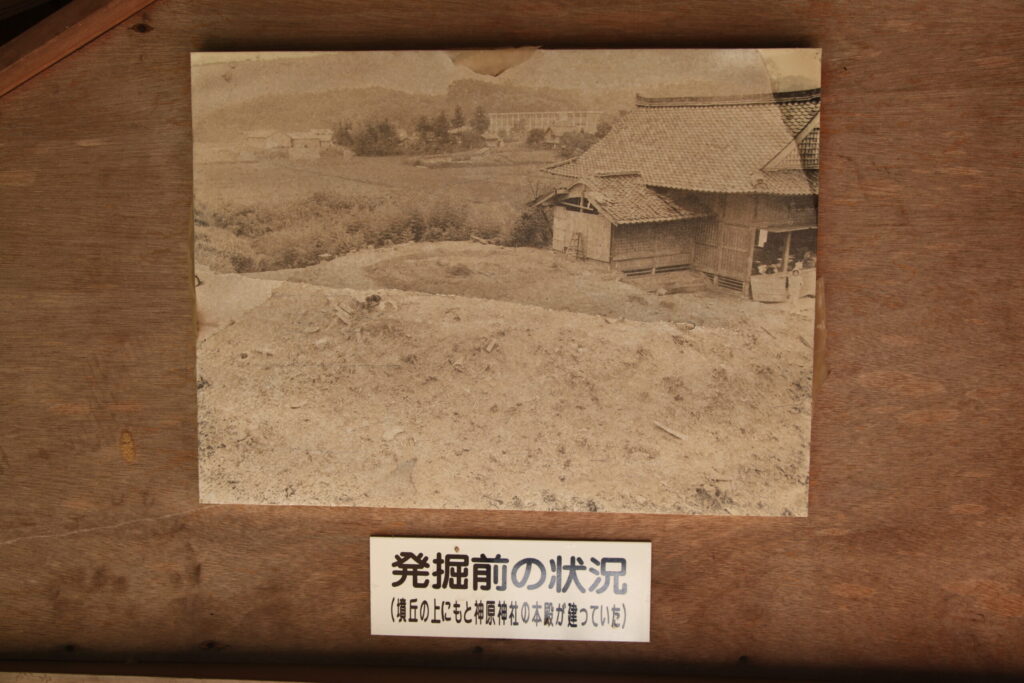

昭和36年(1961)、昭和39年(1964年)と度重なる豪雨により赤川は氾濫し、その流域に未曾有の大水害を引き起こした。そのため、当時の島根県加茂町(現在の雲南市加茂町)は赤川の改修工事に着手した。その計画では、赤川の左岸に鎮座する神原神社が新築する堤防の内に含まれた。そこで、神原神社を川から遠ざかるように少しだけ移転するとともに、その社殿下にある神原神社古墳を発掘調査することとなった。

したがって現在の神原神社の社殿は移転後のものであり、その下に古墳はない。ただし社殿横に当時の古墳が復元されている。

発掘調査が始まったのは昭和47年(1972)である。当初それは、それ程重大な古墳と思われていなかった。ところが、調査が進むと、それは長大な竪穴式石室を有する、古墳時代前期の超一級の古墳であることが判明した。

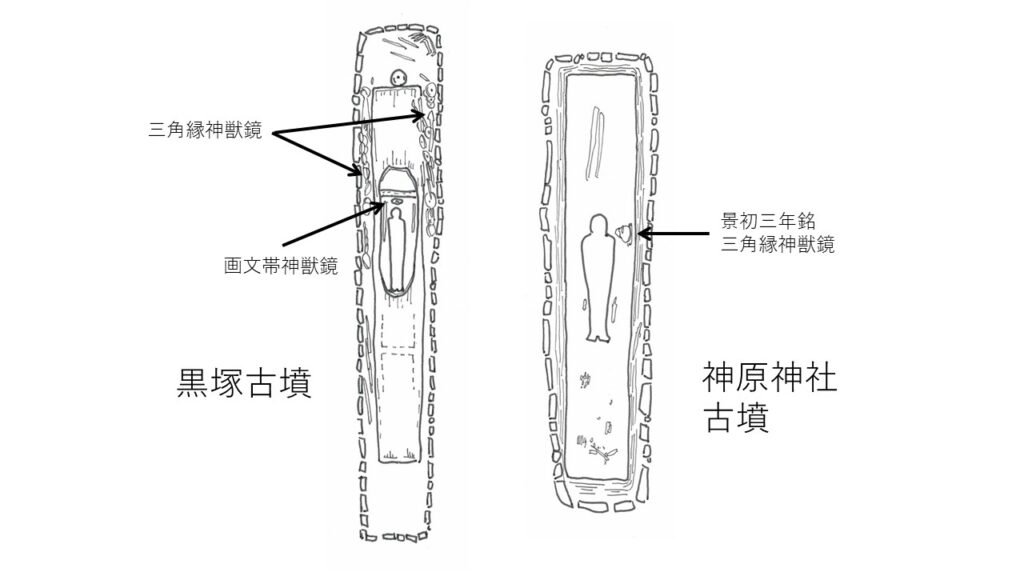

そこには、多数の鉄製武器や農工具類とともに一面の銅鏡が副葬されていた。それは棺内で被葬者の頭ないしは胸に接して置かれていた。その配置状況から、その鏡がその人物にとって非常に大切な威信材であったことが分かる。

人々を驚愕させたのは、その鏡の正体である。なんとそれは、景初三年の銘がある三角縁神獣鏡であった。邪馬台国に多少なりとも関心があれば、その年号を耳にしてピンとこない者はいない。卑弥呼が魏に初めて朝貢し、親魏倭王に叙任されるとともに、数々の回賜品の一つとして「銅鏡百枚」を下賜された年であるからだ。「ついに『卑弥呼の鏡』が現われた!!!」と、出雲のみならず、全国中を大いに沸き立たせたのである。

それまでの考古学会では、「銅鏡百枚」の候補として三角縁神獣鏡が有力視されていた。景初三年銘鏡の発見は、三角縁神獣鏡=「卑弥呼の鏡」説の妥当性を飛躍的に高めたのである。

なお、現在までに、景初三年(239)銘の画文帯神獣鏡や、正始元年(240)銘の三角縁神獣鏡は出土している。ただし、景初三年銘三角縁神獣鏡は神原神社古墳出土鏡が唯一である。

話はそれで終わらない。

全国に数多ある古墳のうちで、その被葬者が伝わるものは僅少である。その意味で、神原神社古墳は特別な存在である。そこに眠る者の名が伝承されているからだ。しかもその人物は、邪馬台国問題を含む古代史の謎を解明する上で、超が付くほどに重要なキーパーソンである。

『日本書紀』によれば、崇神天皇六十年秋七月、天皇は「出雲大神宮」(いづものおほかみのみや)に収蔵される「神宝」(かむたから)を是非とも見たくなり、出雲に使者を送った。その当時の出雲の首長すなわち出雲氏(後世の出雲臣の祖先)には兄弟がいた。兄の名は振根(ふるね)、弟の名は飯入根(いひいりね)である。件の神宝を管理していたのは兄・振根であった。ところがその時、兄は「筑紫国」(つくしのくに)に出掛けていて不在であった。留守を預かっていた弟は、兄に無断で神宝を大和の使者に渡してしまった。筑紫からの帰郷後にそれを知った兄は激怒し、その数年後に弟を「止屋の淵」(やむやのふち)で殺害した。弟・飯入根の子である鸕濡渟(うかづくぬ)らは大和に参内して事件を朝廷に告発した。それを受けた大和政権は、二人の武人を出雲に派遣して振根を誅殺した。これにおののいた出雲氏は「大神」(おほかみ)の祭祀をしなくなった。暫く経た後、丹波地方の人が皇太子へ、出雲の祭祀に関わる神の託宣があったと知らせた。その報告を受けた天皇は勅令を発して大神の祭祀を再開させた。以上である。

ここでいう「出雲大神宮」とは古代の杵築大社すなわち現在の出雲大社(島根県出雲市大社町)のことであり、「大神」とはその祭神である大国主大神(オホクニヌシ)〔アイキャッチ画像〕のことである。

「止屋の淵」とは古の斐伊川の淵のことであり、その場所は斐伊川下流の左岸に位置する出雲市大津町付近と推定されている〔注1〕。

実を言うと、この話には前置きがある。第十代・崇神天皇は全国の統一を目標に掲げた。その実現への決定的な一歩として、山陽の大国・吉備(岡山県および広島県東部)を平定した。それを足がかりにして、次なる標的としたのが山陰の大国・出雲である。つまり出雲氏にとって、大和政権の使者に神宝を渡すか否かは、全国の覇権を握りつつある大和政権に服従するのか抗うのかという選択であった。

出雲氏のうち、大和政権の傘下に入る道を選んだのが飯入根と鸕濡渟の父子である。それに対して服従を拒んだのが振根である。大和の使者が神宝を求めに来た時に、出雲振根は「筑紫国」すなわち九州に出かけていた。おそらくそれは、北部九州の勢力と同盟することで、迫り来る大和に抵抗する戦略を抱いてのことだろう。ところが、出張から帰った彼を待っていたのは弟・飯入根の裏切りであった。結局、列島規模の政治情勢の激変は、二人の兄弟を引き裂き、やがて両者を永遠の眠りへ導くに至った。

問題はその後である。結論を先に言えば、反体制を貫いた振根は懲罰により世を去ったものの、その亡骸は丁重に葬られた。おそらく、密かに、しめやかに、出雲の人々によって。

江戸時代の享保二年(1717)、松江藩が編纂した出雲の地誌が『雲陽誌』である。そこに興味深い記事がある。斐伊川中流域の大原郡・神原の条に、「兄塚 振根の墓なり」、「すくも塚 入根の墓なり」とあるのがそれだ。出雲振根・飯入根兄弟の墓は神原にあるというのだ。更に続けて、「大舎押 神原中の高山なり、古振根隠たる所なり」ともある。ところで、神原といえば、有名なのが神原神社古墳である。そこで容易に思いつくのが、それこそが「兄塚 振根の墓」ではないか、ということだ。

皇學館大学教授を歴任した古代祭祀学者にして、八坂神社および住吉大社の宮司を務めた神職でもある真弓常忠は、「飯入根の墓は近くにある宿米塚というのがそれであり、兄振根の墓は兄塚というのがあるがそこは何もなく、神原神社古墳がそれで、隠し墓であったろうという(神原神社宮司宮川昌彦氏談)。はたしてそこからおびただしい副葬品が出土したのである」と記している〔注2〕。実は、私も平成25年に、神原神社古墳の主が出雲振根であるという見解を神原神社から頂いている(神原神社宮司・宮川眞臣氏からの私信)。

最新の考古学の年代観では、神原神社古墳は、山陰編年の小谷2段階、畿内編年の布留1式古相併行期であり〔注3〕、従って西暦270年代の古墳である。

239年に下賜された「銅鏡百枚」を、実際に卑弥呼が手にしたのが240年。とすると、卑弥呼がそれを国内の有力者に配布したのは240年代であろう。定説通り神原神社古墳出土鏡が「銅鏡百枚」のうちの一面ならば、古墳の被葬者は、生前にこの鏡を卑弥呼から与えられ、亡くなるまでの約30年間、大切に保有し続けたという推定が成り立つ。

その上で、伝承通りその被葬者が出雲振根であるならば、その鏡の意義は強調してもし過ぎることはない。なぜなら、振根は大和政権に逆らい、大和政権によって滅ぼされた人物であるからだ。その彼が大切にしていた鏡が、大和政権からもたらされた物であるはずはない。その鏡を彼に配布した卑弥呼がいたのは大和ではありえない。その鏡は、大和政権の勢威が振根を圧迫する以前に、彼が邪馬台国の卑弥呼から授かった物なのである。つまり、邪馬台国は奈良盆地・大和ではない。

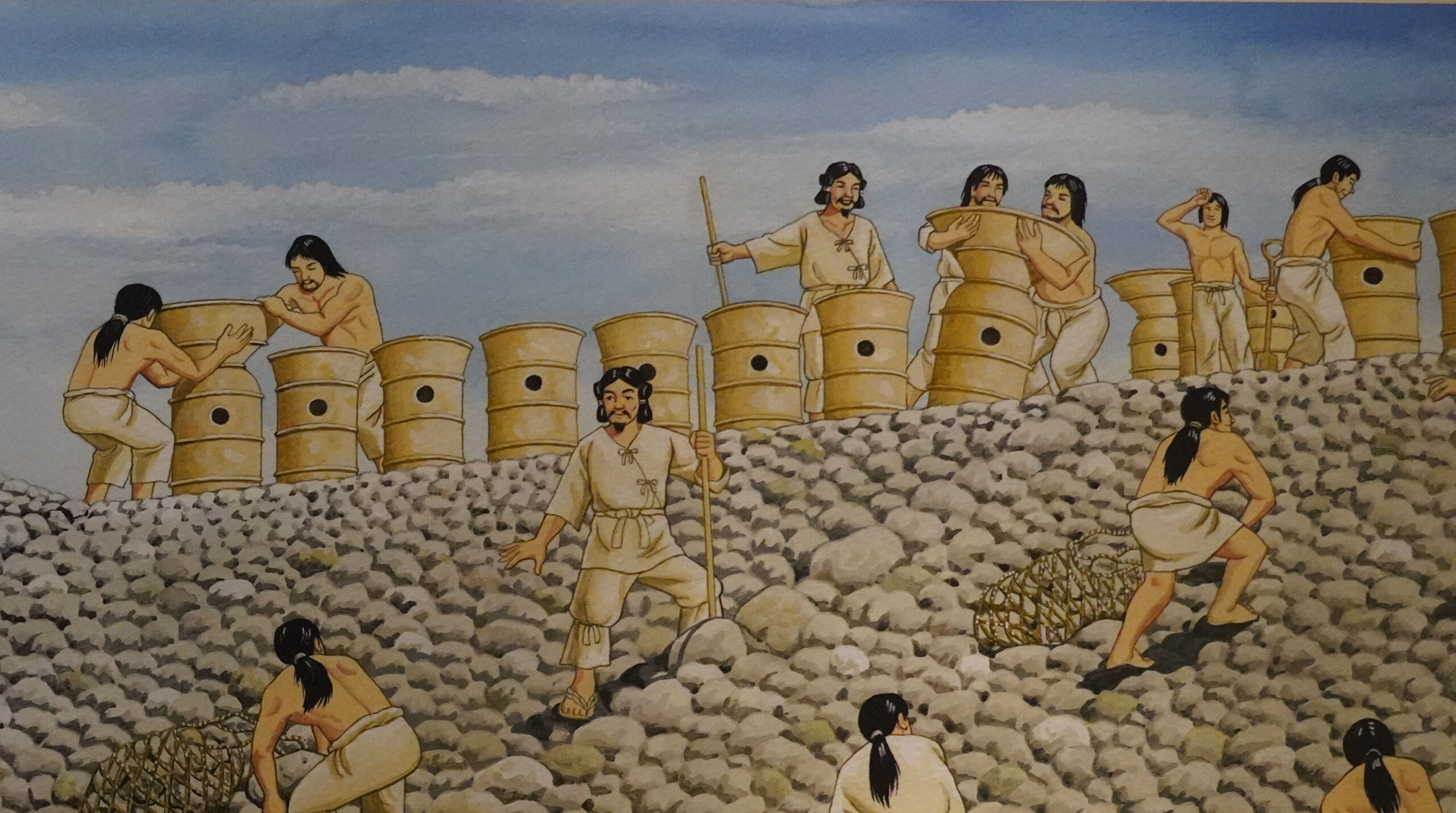

神原神社古墳では吉備の特殊壺ないしは特殊壺形埴輪が葬送儀礼で用いられた〔注4〕〔注5〕。このことは、この古墳の被葬者と吉備の王権との関わりを窺わせる。私は、邪馬台国の所在地は吉備であり、三角縁神獣鏡の配布を始めたのは吉備の王権であると考えている〔注6〕。つまり私見では、生前の出雲振根に件の鏡を配布した卑弥呼がいたのは吉備である。

注:

〔注1〕島根県古代文化センター〔編〕『解説 出雲国風土記』(島根県教育委員会 2014)

〔注2〕真弓常忠『古代の鉄と神々』(ちくま学芸文庫 2018:原本は学生社1985)

〔注3〕松山智弘「第Ⅱ部・第Ⅲ部 地域報告 山陰」中国四国前方後円墳研究会〔編〕『前期古墳編年を再考する』(六一書房 2018)

〔注4〕藤田憲司『山陰弥生墳丘墓の研究』(日本出版ネットワーク 2010)

〔注5〕宇垣匡雅「特殊器台祭祀の性格とその波及」『古代吉備』第27集(古代吉備研究会 2016)

〔注6〕若井正一『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権』(一粒書房 2019)

参考文献:

蓮岡法暲ら21名〔編著〕『神原神社古墳』(島根県加茂町教育委員会 2002)

2020年1月12日 投稿

以上、2020年1月12日投稿記事

2025年5月6日 投稿