本稿は、「画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡 その1」(2025年10月16日投稿)、「その2」(2025年10月26日投稿)の続きです。

三角縁神獣鏡研究の権威である考古学者の福永伸哉氏は長年に亘って次のように説いています〔注1〕〔注2〕。公孫氏政権の時代は公孫氏が画文帯神獣鏡を卑弥呼に下賜し、魏が公孫氏を滅ぼした238年以降は魏の皇帝が三角縁神獣鏡を卑弥呼・台与に下賜した。卑弥呼および台与はそれらの鏡を自らに従う国内各地の豪族に配布した。画文帯神獣鏡にしろ、三角縁神獣鏡にしろ、その出土分布の中心は畿内である。だから、卑弥呼・台与の居場所すなわち邪馬台国の所在地は畿内である、と。

前稿「画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡 その1およびその2」において、私説〔注3〕の立場から上記の福永説の問題点を指摘しました。

第一に、福岡県における画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡の出土数の相違です。

第二に、福岡県から出土する三角縁神獣鏡の製作時期の偏りです。

本稿はその続きです。

前稿(「画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡 その2」)において、三角縁神獣鏡が製作されていた時期を次のように三期に分けました〔注3〕。

Ⅰ期:福永編年の舶載A、B、C段階 〔239年から260年代まで〕

Ⅱ期:福永編年の舶載D段階および倣製第Ⅰ段階 〔270年から330年頃まで〕

Ⅲ期:福永編年の倣製Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段階 〔330年頃から四世紀第4四半期まで〕

そして、Ⅰ期に製作された鏡をⅠ期鏡、Ⅱ期に製作された鏡をⅡ期鏡、Ⅲ期に製作された鏡をⅢ期鏡と呼称しました。

その結果、福岡県出土の三角縁神獣鏡はⅡ期鏡の割合が著しく少ないことを見出しました。このことから次の二点を推定しました。

①Ⅰ期において三角縁神獣鏡を配布していたのは卑弥呼・台与政権であるが、それは大和政権とは異なる。

②大和政権はⅡ期において福岡県の豪族に三角縁神獣鏡を配布せず、Ⅲ期に漸く配布し始めた。

本稿では、上記②のことが、三角縁神獣鏡だけにとどまらず、他の威信財についても言えることを説きます。

古墳時代に国産された鏡は三角縁神獣鏡だけではありません。中国に直接的な起源を持たない、独自の鏡もまた我が国で製作されました。それを「倭製鏡」(わせいきょう)といいます。その面径は様々であり、14㌢以下のものもあれば30㌢を超えるものもあります。一般に、面径が14㌢未満のものを「小型鏡」、14㌢以上で20㌢未満のものを「中型鏡」、20㌢以上で25㌢未満のものを「大型鏡」、25㌢以上のものを「超大型鏡」といいます。

倭製鏡は中国鏡の模倣により創出されました。古墳時代前期の倭製鏡は多種多様であり、そのため多数の系列に分類されています。そのうち中心となる系列は、内行花文鏡系、方格規矩四神鏡系、鼉龍鏡系(だりゅうきょうけい)〔単頭双胴神鏡系〕です。この三つを「中心的系列群」といいます。模倣対象となった漢鏡は、順に、内行花文鏡、方格規矩四神鏡、そして画文帯同向式神獣鏡と環状乳神獣鏡との組み合わせです。

本稿では、布留1式期古相以降(270年より後)に大和政権が製作した倭製鏡を「大和政権倭製鏡」と呼称します。

大和において倭製鏡の副葬が始まったのは、桜井茶臼山古墳(奈良県桜井市外山)や下池山古墳(奈良県天理市成願寺町)においてです。

桜井茶臼山古墳(さくらいちゃうすやまこふん)は、集成編年の2期、広域編年のⅡ期、新潟シンポジウム編年の7~8期の古墳です〔注4〕。歴年代では270~280年と推定される古墳です。ここから倭製内行花文鏡や倭製鼉龍鏡など多数の大和政権倭製鏡が出土しました。

下池山古墳(しもいけやまこふん)〔写真A〕は、集成編年の2期、新潟シンポジウム編年の~8期の古墳です〔注4〕。これまた270~280年と推定される古墳です。

〔写真A〕下池山古墳

下池山古墳から倭製内行花文鏡が出土しました〔写真B〕。それは、面径37.6㌢の超大型の大和政権倭製鏡です。

〔写真B〕下池山古墳の説明板

北部九州では、古墳時代前期前葉~中葉において中型以上の倭製鏡はありません〔注5〕〔注6〕。古墳時代前期後葉においても、沖ノ島遺跡を除けば、大型の倭製鏡はありません。古墳時代中期前葉に至って漸く北部九州で大型の倭製鏡が副葬されました〔注5〕。

このことから私は、270年から四世紀前半にかけての時期に、大和政権は大型の大和政権倭製鏡を北部九州の諸豪族に配布していなかったと推定しました〔注3、下巻・頁194~195〕〔注7、頁518〕。

以上のことは、三角縁神獣鏡や大型倭製鏡に限りません。腕輪形石製品(うでわがたせきせいひん)についても同じであることを近著で明示しました〔注7、第六章〕。

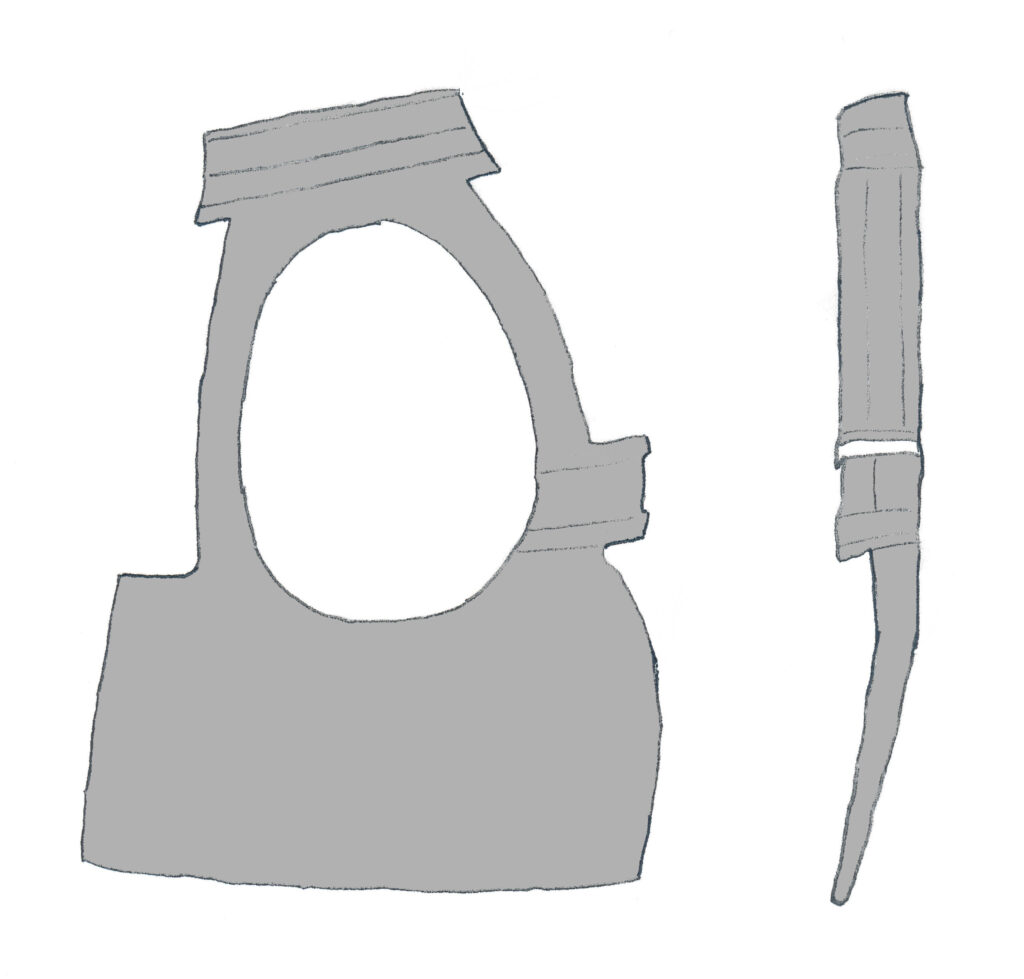

古墳の副葬品の一種に、腕輪の形を成す石製品があります。これを「腕輪形石製品」といいます。これは弥生時代の装飾品である貝輪を模した製品です。その素材となる石は、碧玉、緑色凝灰岩、滑石です。ただし、実際に腕輪として使用されていたわけではありません。それは、生ける人の宝器ではなくて、亡き人の葬送における葬具でした。腕輪形石製品は、その形態によって、鍬形石(くわがたいし)〔図A〕、車輪石(しゃりんせき)〔図B〕、石釧(いしくしろ)〔図C〕の三種に分類されます。鍬形石はゴホウラ製の貝輪、車輪石はオオツタノハ製またはカサガイ製の貝輪、石釧はイモガイ製の貝輪がモデルです。

〔図A〕鍬形石

〔図B〕車輪石

〔図C〕石釧

ここで注目したいのは、これらが流通した時期です。それは、270年代に登場し、四世紀第1四半期に盛行し、四世紀第4四半期に衰微しました。それは、大和政権により各地の豪族に配布され、その地で副葬されました。このことは、腕輪形石製品の出土分布が270年以降の古墳時代前期における大和政権の勢力圏を表すことを意味します。

桜井茶臼山古墳から鍬形石、車輪石、石釧の三種すべてが出土しています。

下池山古墳から石釧が出土しています。

鍬形石が出土した古墳の一つに、近江の雪野山古墳(ゆきのやまこふん)(滋賀県近江八幡市新巻町・東近江市上羽田町)があります。これは標高308.8㍍の雪野山〔アイキャッチ画像〕の頂上にある古墳です〔写真C〕。

〔写真C〕雪野山山頂付近からの眺望

この古墳が稀有であり且つ学術的価値が高い所以は、古墳時代前期の未盗掘古墳であることです〔注8〕。雪野山の山頂に古墳があることが初めて分かったのは1989年のことです。それは前期古墳であり、その竪穴式石槨は盗掘を受けておらず、しかもそこから三角縁神獣鏡が出土しました。そのため、このニュースは考古学会のみならず世間の大きな話題となりました。未盗掘であるということは、出土品が副葬品のすべてであり、しかも各々の出土位置が副葬された当時のままであることを意味します。このことは各々の副葬品の意義を理解する上で決定的に重要な情報となります。

雪野山古墳は、集成編年の2期、広域編年のⅡ期、新潟シンポジウム編年の8~9期の古墳です〔注4〕。歴年代で300年代と推定される古墳です。

ここから鍬形石が出土しています〔写真D〕。それは被葬者の頭部近くに置かれていました。これが被葬者にとって価値の高い威信財であったことを見て取れます。

〔写真D〕雪野山頂上の古墳説明版 (被葬者頭部の右上にある穴あき円形の遺物が鍬形石)

近江にあるこの古墳は琵琶湖の南に位置します。ここから琵琶湖に沿って北東に進めば関ヶ原であり、そこを東に抜ければ美濃(みの)すなわち今の岐阜県に出ます。これが東山道(とうさんどう)です。大和政権は雪野山古墳の被葬者を配下にすることで、東山道の起点を掌握したと考えられます。

実を言うと、大和政権は腕輪形石製品を近畿地方およびその周辺に限って配布していたわけではありません。遠く関東地方にも配布していました。北関東における東山道の拠点が上毛野(かみつけの)すなわち今の群馬県です。そこに元島名将軍塚古墳(群馬県高崎市元島名町)〔写真E〕があります。

〔写真E〕元島名将軍塚古墳

元島名将軍塚古墳(もとしまなしょうぐんづかこふん)は、集成編年の2期、新潟シンポジウム編年の8期の古墳です〔注4〕。歴年代で300年頃と推定される古墳です。

ここから石釧が出土しています。

ところが、です。北部九州の玄界灘に臨む地域では様相を異にします。これについては近著〔注7〕にて具体的な数量を示して論じました。本稿では結論のみを述べます。筑前・肥前の四世紀前半の古墳からは腕輪形石製品が出土しません。筑前・肥前で腕輪形石製品が現れるのは四世紀の後半です。

このことは、大和政権は四世紀半ばに至るまで腕輪形石製品を筑前・肥前の有力者に配布していなかったことを意味します。

以上、本稿では、大型倭製鏡および腕輪形石製品について見てきました。これらの威信財が筑前・肥前に登場するのは四世紀後半です。この事実は、前稿で説いたこと、すなわち、大和政権はⅡ期〔270年から330年頃まで〕において福岡県の豪族に三角縁神獣鏡を配布せず、Ⅲ期に漸く配布し始めたという推定と整合的であり、その推定を補強するものです。このことは、筑前・肥前が大和政権の傘下に入るのが第十四代・仲哀天皇の御代すなわち四世紀後半であるとする『日本書紀』の記述と合致します。

中国の史書によれば、筑前・肥前は西暦266年まで卑弥呼・台与政権の傘下にありました。実際にこの政権は筑前・肥前の有力者に威信財(三角縁神獣鏡)を配布していました。もし大和政権が卑弥呼・台与政権の後継政権であるならば、当然のこととして、大和政権は270年以降も継続してこれら地域の有力者に威信財(三角縁神獣鏡、大型倭製鏡、腕輪形石製品)を配布していたはずです。ところが、実際の出土状況を見ると、そうではなかったのです。とすると、大和政権は卑弥呼・台与政権の後継政権ではなかったことになります。つまり、邪馬台国は大和ではないのです。

つづく

〔注1〕福永伸哉 2005『三角縁神獣鏡の研究』大阪大学出版会

〔注2〕福永伸哉 2025「三角縁神獣鏡と親魏倭王」宮本一夫(編集)日本考古学協会(企画)『論争 邪馬台国』雄山閣

〔注3〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房

〔注4〕古墳の相対年代として普及しているのが前方後円墳集成編年です〔広瀬和雄「前方後円墳の畿内編年」近藤義郎(編)『前方後円墳集成 近畿編』(山川出版社 1992年)〕。これを「集成編年」と呼びます。本稿では集成編年に、①広瀬和雄・和田晴吾(編)『講座 日本の考古学7 古墳時代(上)』(青木書店 2011年)、②一瀬和夫・福永伸哉・北條芳隆(編)『古墳時代の考古学2 古墳出現と展開の地域相』(同成社 2012年)とを用いました。

近年、古墳時代前期の古墳編年を再考しようという動きが出ています。その一つが「広域編年」です。本稿では広域編年に、①中国四国前方後円墳研究会(編)『前期古墳編年を再考する』(六一書房 2018年)、②岩本崇『三角縁神獣鏡と古墳時代の社会』(六一書房 2020年)とを用いました。もう一つが「新潟シンポジウム編年」です。本稿ではこの編年に、東日本古墳確立期土器検討会(編)『東日本における土器からみた古墳社会の成立』シンポジウム(2024年)資料集を用いました。

〔注5〕辻田淳一郎 2007『鏡と初期ヤマト政権』すいれん舎

〔注6〕下垣仁志 2011『古墳時代の王権構造』吉川弘文館

〔注7〕若井正一 2025『倭国の激動と任那の興亡 列島国家への軌跡』一粒書房

〔注8〕佐々木憲一 2004『シリーズ「遺跡を学ぶ」008 未盗掘石室の発見 雪野山古墳』新泉社

2025年11月8日 投稿