神功皇后(じんぐうこうごう)をご存じでしょうか?「気長足姫尊」(『日本書紀』の表記)(おきながたらしひめのみこと)という名の、仲哀天皇(第14代)の皇后です。「神功皇后」はその漢風諡号です。知らないという方は少なくないでしょう。それもそのはず、学校で教えられていないからです。オーソドックスな古代史本では無視されているからです。なぜかというと、架空の人物とされているからです。『古事記』『日本書紀』による創作とされているからです。このご時世にあって、神功皇后は実在したとか、その事績は史実であるとか主張するのは、ニホンオオカミは今も生きているなどと言うのと同類のキワモノ扱いです。「空白の四世紀」とか「謎の四世紀」とかいう言葉がまことしやかに人口に膾炙していますが、こうした言辞が基にしているのが神功皇后は虚構であるという認識です。激動の四世紀をリードしたこの傑物を消してしまえば、その時代が「空白」となり「謎」となるのは当たり前のことです。

ところが、かつては神功皇后は教科書や歴史書に当然の如く登場していました。消えたのは戦後のことです。それは、戦前の世の知的レベルが低かったからではありません。戦後の歴史学が迷妄の中にあるからです。それは、戦前の思想が統制的であったからではありません。戦後の思潮が自由を失ったからです。虚心で史書や史蹟に向き合えば、神功皇后が実在したこと、その事績が史実であることに疑問の余地がないことが自ずと分かります。こうした観点から、最近拙著を世に出しました〔注1〕。

『古事記』『日本書紀』によれば、神功皇后は夫である仲哀天皇と共に九州に行幸啓しました。熊襲を征討するためです。九州に入った仲哀天皇は筑前に宮を建てました。ところが、そこで天皇は突然崩御されました。筑前の宮廷の新たな指導者となったのが神功皇后です。その時天皇の御子を懐妊していました。皇后は、征伐の対象として、熊襲だけではなくて、海外にも目を向けました。そこで、身重でありながら自ら軍を率いて海を越え、新羅に攻め入ったのです。凱旋して筑紫に戻った皇后は、そこで出産しました。生まれた皇子が後の応神天皇(第15代)です。

今日にあって、これは荒唐無稽の作り話とされています。それに対して私は史実であると見ます。この遠征は我が国にとって大きな転換点となりました。これを契機に百済との国交が開いたことです。我が国は百済との関係を通して北東アジアの国際政治の舞台にデビューし、その主要な一国となりました。こうして神功皇后は四世紀という時代の時の人となったのです。詳しくは拙著で述べました〔注1、第五章〕。

本稿では神功皇后による新羅親征の跡をたどります。

仲哀天皇が筑前に構えられた宮居が「橿日宮」(かしひのみや)〔日本書紀〕です。それが、福岡市東区香椎の地に鎮座する、旧官幣大社の香椎宮(かしいぐう)です〔写真A〕。

そこに、仲哀天皇の朝廷の跡地があります。それが「仲哀天皇大本営御旧跡」です〔写真B〕。

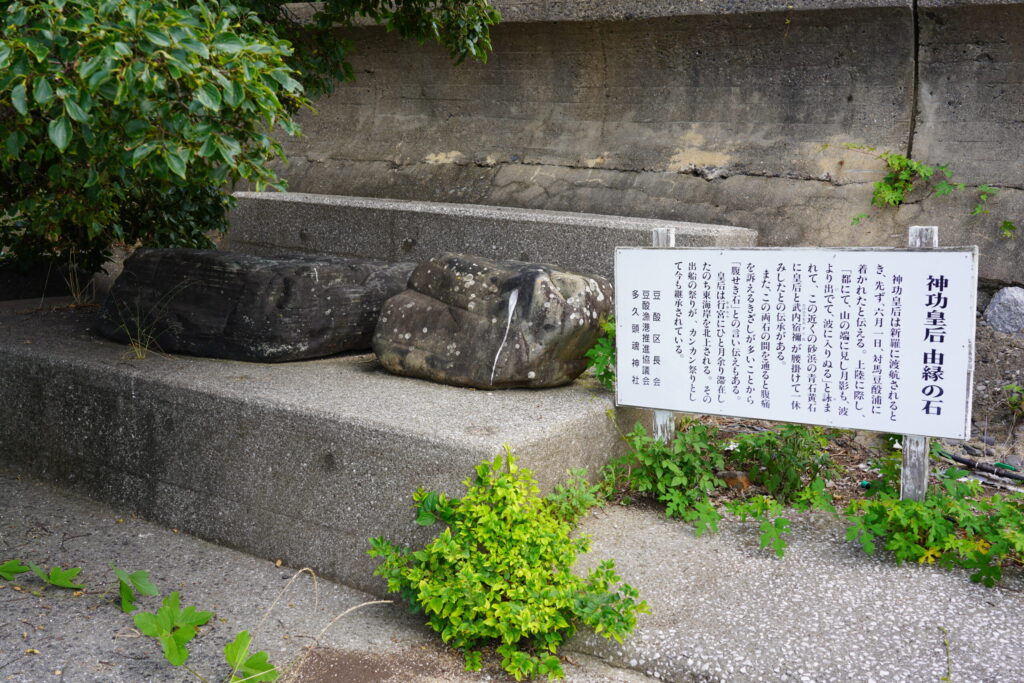

筑前の港を出た神功皇后の船は対馬海峡を横切り、対馬に寄港しました。着岸したのが下対馬(南側の島)の南端です。下船した神功皇后はその浜辺の大きな石に腰を下ろしました。それが「神功皇后の腰掛石」です〔写真C〕。

皇后は北上して上対馬(北側の島)へ移動しました。そして、その北端にある港「和珥津」(わにつ)〔日本書紀〕を発つや一気に朝鮮半島の海岸に達しました。この「和珥津」が現在の鰐浦の港(長崎県対馬市上対馬町鰐浦)です〔アイキャッチ画像〕〔写真D〕。

筑紫に凱旋帰国した皇后は「宇瀰」(うみ)〔日本書紀〕で無事に男児を出産されました。現在その地に鎮座するのが宇美八幡宮(福岡県糟屋郡宇美町)です〔写真E〕。

皇后は新羅征討に従軍した「表筒男」(うはつつのを)、「中筒男」(なかつつのを)、「底筒男」(そこつつのを)の三神の「荒魂」(あらみたま)を「穴門の山田邑」(あなとのやまだのむら)に祀られました〔日本書紀〕。これが今の長門国一宮、住吉神社(山口県下関市一の宮住吉)です〔写真F〕。

〔注1〕若井正一 2025『倭国の激動と任那の興亡 列島国家への軌跡』一粒書房

2025年11月1日 投稿