2025年の今年、邪馬台国を扱う一般読者向けの書籍が、少なくとも三冊刊行されています。発行日順に、①NHKスペシャル取材班が著した『新・古代史』〔注1〕、②瀧音能之氏が監修した『最新考古学が解き明かす ヤマト建国の真相』〔注2〕、③宮本一夫氏が編集した『論争 邪馬台国』〔注3〕〔アイキャッチ画像〕です。

ちなみに、①は、2024年3月放送の「NHKスペシャル 古代史ミステリー」というNHK番組のディレクターがその取材をもとに執筆したものです。③は、2024年9月8日に日本考古学協会が主催した公開シンポジウム「考古学が解明する邪馬台国の時代」の口演および討論を活字化したものです。その意味で、③は、今日の考古学会主流派が邪馬台国の諸問題をいかに理解しているかを知る格好の書物と言えます。

今年に入って既に三冊も新刊が出ていると聞くと、いかにも邪馬台国論争が盛り上がっているかに思えます。果たして実際にはどうでしょうか。その所在地が九州か畿内かで相変わらず膠着状態にあります。考古学上の新発見は時折ニュースになっていますが、残念ながらそれらは決定打になっていません。長らくこの分野に関わってきた身からすれば、論争は停滞しているというのが偽らざる感想です。

ただし、微妙な空気の変化は感じられます。一昔前ならば、考古学者や古代史学者の殆どは、邪馬台国は大和で決まりと言わんばかりでした。多くの専門家がそう断言していました。ところが最近では、一部の強者(つわもの)を除けば、断定的なことを言わなくなりました。彼らが考えを変えたわけではありません。決着済みのことだから今更言うまでもないからではありません。私の見るところ、彼らの自信が揺らいでいるからです。卑弥呼の都は纏向遺跡であるという通説はもしかしたら間違いかもしれないとの一抹の不安が頭をもたげているのです。だから所在地論を避けるようになったのです。

そうした彼らの不安には理由があります。奈良県の考古学者でありながら邪馬台国北部九州説をとる坂靖氏は曰く、「邪馬台国の時代、すなわち庄内式期においても、魏と交渉し、西日本一帯に影響力をおよぼしたような存在が、奈良盆地にはみあたらない。邪馬台国の所在地の第一候補とされる纏向遺跡の庄内式期の遺跡の規模は貧弱であり、魏との交渉にかかわる遺物がない」〔注4、頁97〕と。要するに、奈良盆地には魏との関わりを示す考古学的証拠がないから、邪馬台国大和説は成り立たない、というわけです。こうした認識が一部の考古学者の間でじわりと広がりつつあるのです。

私は邪馬台国吉備説の立場であり、よって畿内説をとりません。とはいえ、坂氏の言説に全面的に首肯することはできません。奈良盆地に「魏との交渉にかかわる遺物がない」とは言えないからです。三角縁神獣鏡のことです。周知のように、この鏡は奈良盆地の古墳から大量に出土しています。坂氏の見解では、三角縁神獣鏡は「ヤマト王権が、独自の外交チャンネルで中国の工人を招聘して生産した鏡であると考える」〔注4、頁173〕とのこと。要するに、それは国産の鏡であるというのです。だから、それは「魏との交渉にかかわる遺物」とは言えないという論法なのでしょう。それに対して私は、卑弥呼が景初三年(239)に初めて魏に朝貢した際に回賜された「銅鏡百枚」の多くは三角縁神獣鏡であると考えます〔注5〕。この朝貢を皮切りに、その後数次に亘ってこの鏡は魏から下賜されたと見ます。私説では、大和政権が三角縁神獣鏡の国産を始めたのは260年代末以降のことであり、型式学的編年で言えば、それは「舶載」三角縁神獣鏡の最終段階からです〔注5〕。

三角縁神獣鏡が元々は魏で製作された鏡であることの説得力ある論拠を示したのが考古学者の福永伸哉氏です〔注6〕。これが魏鏡であるならば、邪馬台国大和説にとってこの鏡こそが頼りの綱となります。その線で長年に亘って論陣を張ってきたのが福永氏です。氏は、上記した日本考古学協会主催シンポジウムの講演者の一人であり、その書籍〔注3〕の執筆者の一人です。そこにおいて曰く、「三角縁神獣鏡が『親魏倭王』卑弥呼に対する特別の賜与品として流入が始まったとすれば、その分布が大和盆地を中心に畿内地域に特に厚いことは、あらためて邪馬台国所在地論争の有力な手がかりとなるであろう」(引用者注:「大和盆地」とは奈良盆地のこと)〔注7〕と。ここで福永氏が読者に注目を促しているのは三角縁神獣鏡の出土地です。それは「大和盆地を中心に畿内地域」に多く出土しています。そこで氏は示唆するのです。邪馬台国の所在地は畿内である、と。

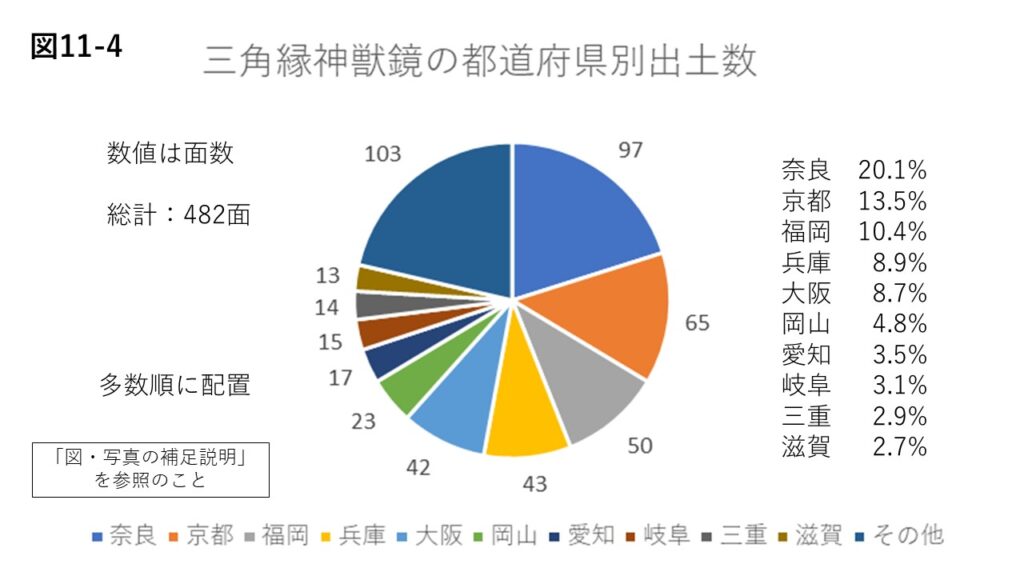

〔図A〕は2019年の拙著〔注5〕の図です。これは、三角縁神獣鏡の都道府県別出土数を示すグラフです。下垣仁志『日本列島出土鏡集成』(同成社 2016年)が載せる「三角縁神獣鏡目録」のデータを私が集計したものです〔注8〕。

〔図A〕

これを見れば、三角縁神獣鏡の出土分布の中心が畿内、とりわけ奈良県にあることが分かります。なるほど福永氏が言う通りです。

卑弥呼が魏に初めて朝貢して「親魏倭王」に任じられたのが景初三年、すなわち239年です。この時に下賜された「銅鏡百枚」の多くが三角縁神獣鏡です。それに続く数次の遣使でも、三角縁神獣鏡は下賜されました。この点で、私は福永氏と見解を同じくします。福永氏はこの時期の卑弥呼を「親魏倭王」と呼称します。ところで、卑弥呼が「共立」されたのは二世紀末のことです。福永氏は、「共立」から239年までの卑弥呼を「共立王」と呼称します。そして曰く、「三角縁神獣鏡は『親魏倭王』に対応する銅鏡といえる。ならば、『共立王』段階の王権の威信を示す器物は何か。それが画文帯神獣鏡だったのではないかとする見通しを早くに示したのは、岡村秀典氏である」〔注7〕と。福永氏はこの岡村説に賛同します。その上で曰く、「『共立王』と画文帯神獣鏡、『親魏倭王』と三角縁神獣鏡という対応関係を念頭に両鏡の分布を見ると、いずれも大和盆地を中心に畿内地域への集中が明瞭である。このことは『共立王』段階から『親魏倭王』段階にかけて、一貫してこの地が王権の中枢地であったことを示唆している」〔注7〕と。

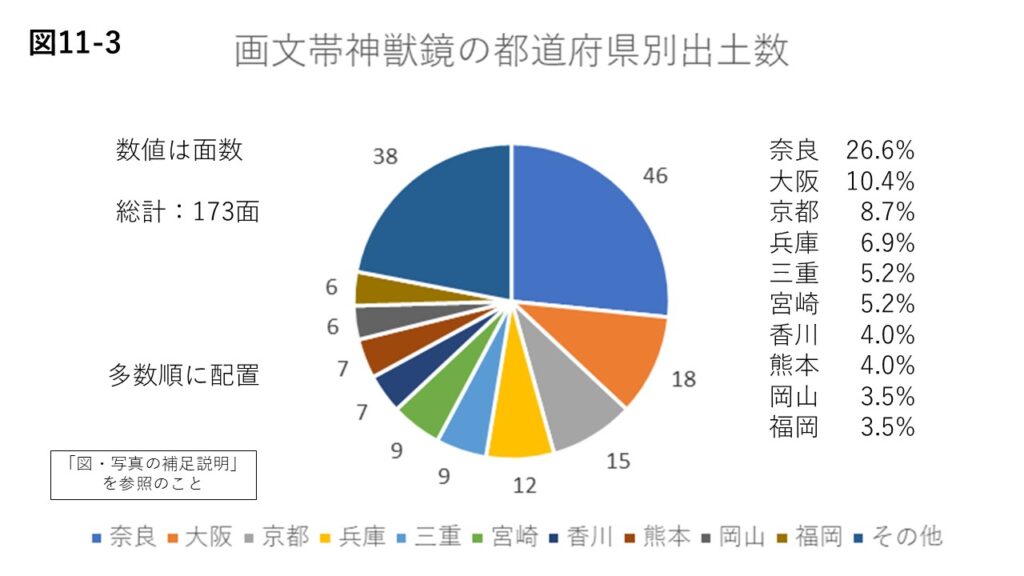

〔図B〕もまた2019年の拙著〔注5〕の図です。これは、画文帯神獣鏡の都道府県別出土数を示すグラフです。下垣仁志『日本列島出土鏡集成』(同成社 2016年)から私が画文帯神獣鏡を抜き出し、都道府県別に集計したものです〔注9〕。

〔図B〕

これを見れば、画文帯神獣鏡の出土分布の中心が畿内、とりわけ奈良県にあることが分かります。なるほど福永氏が言う通りです。

そこで福永氏は卑弥呼の都について次のように述べます。曰く、「やはり、卑弥呼王権の核となる主導勢力は、画文帯神獣鏡や古相三角縁神獣鏡の分布が厚い畿内地域の有力集団であったとシンプルに理解しておきたい」〔注7〕と。要するに、画文帯神獣鏡や古相三角縁神獣鏡の分布を根拠に、邪馬台国は畿内にあったというわけです。福永氏の主張は、画文帯神獣鏡の受け手と三角縁神獣鏡の受け手とが同一であったことを前提にしています。福永氏によれば、それが卑弥呼です。「共立王」時代の卑弥呼は画文帯神獣鏡を入手し、それに続く「親魏倭王」時代の卑弥呼は三角縁神獣鏡を入手していた。その卑弥呼が居住していたのは「畿内地域」である、というわけです。

それでは、その鏡を贈与したのは誰なのでしょうか?既述したように、三角縁神獣鏡を卑弥呼に与えたのは魏の皇帝です。これについて私は福永氏と見解を同じくします。ただし私見では、卑弥呼がいたのは畿内ではなくて吉備です。それはともかく、福永氏は、画文帯神獣鏡を卑弥呼に与えたのは誰であると考えているのでしょうか?

この問題について見解を発したのが、中国の古鏡の権威である岡村秀典氏です。曰く、「漢鏡7期第二段階の画文帯神獣鏡は、楽浪地域では第一段階の鏡にくらべて極端に減少しているのにたいして、九州以東では多数の出土がある。楽浪のそれが漢鏡の自然な流通状態を反映しているとすれば、倭における画文帯神獣鏡の多さは異常な現象といえる。これは卑弥呼の朝貢にたいして公孫氏が画文帯神獣鏡を特別に贈与し、卑弥呼を戴く倭政権がその輸入を独占していたからであろう」〔注10、頁143〕と。要するに、公孫氏が卑弥呼に画文帯神獣鏡を贈与していたというのです。

福永氏はこの岡村説に同調します。曰く、「画文帯神獣鏡は、北部九州にもっとも厚い分布をみせていたそれ以前の中国鏡のありかたとは異なり、あきらかに畿内地方に分布の重心を移している。こうしたありかたに着目した岡村秀典は、画文帯神獣鏡について『畿内に中枢をおいたなんらかの政治的な配布を想定していいのではないか』と述べ、具体的には『卑弥呼を共立した邪馬台国の初期政権の一面』を示すものと推定した。庄内式期の大和の有力首長墓であるホケノ山に、多くの画文帯神獣鏡が集積されていたことは、この理解を裏付ける事実である。そして、列島から出土する画文帯神獣鏡の製作年代が上述のように二〇〇年前後以降のものにおおむね限定できるなら、卑弥呼共立によってスタートした中央政権の活動が開始されたであろう時期とよく符合する。『魏志』韓伝は、公孫康が楽浪郡の南半をさいて帯方郡をおいた3世紀の初頭以降、倭がその帯方に属することになった、と記す。現在までに朝鮮半島北部の楽浪地域の墳墓で確認されている画文帯神獣鏡は雲車が時計回りになる新式のものに限られているので、当時最新の神獣鏡としてこの地域に存在していた画文帯神獣鏡が、公孫氏と邪馬台国政権との交渉のなかで列島にもたらされたものと判断できる」〔注6、頁154〕と。

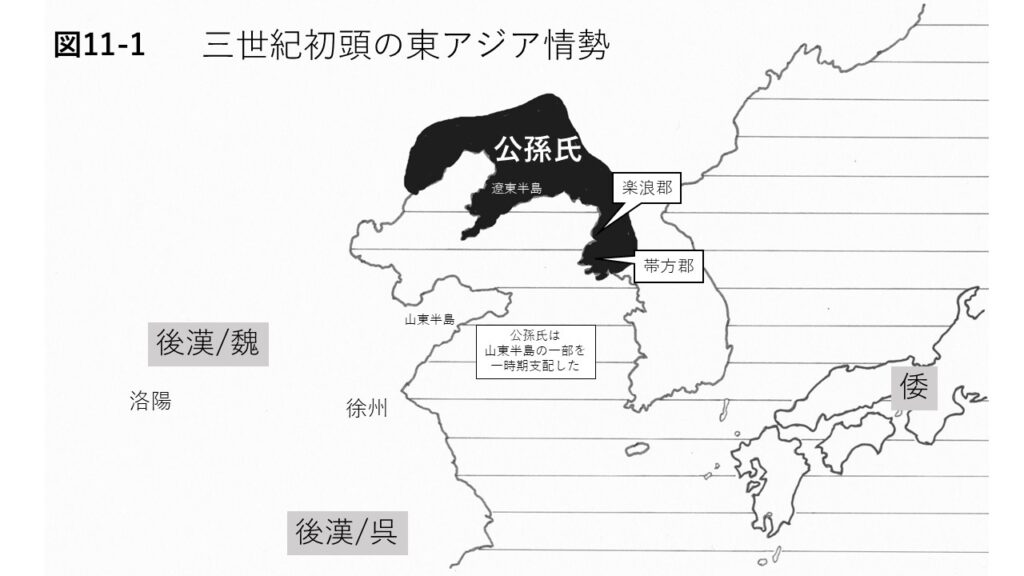

この岡村・福永説を理解するには、三世紀前半の大陸および半島の政治情勢を知らなくてはなりません。遼東の出身で玄菟郡の役人から身を起こした公孫度(こうそんたく)は、後漢王朝の実権を握った董卓(とうたく)により西暦189年に遼東太守に任ぜられました。これを機に支配域を拡大し、中国東北部から朝鮮半島北部に及ぶ一大勢力圏を一代で築き上げました。その際に、漢王朝の郡である楽浪郡ならびに玄菟郡を事実上自らの手中に収めました。遼東太守の位は、度(たく)、康(こう)〔度の子〕、恭(きょう)〔康の弟〕、淵(えん)〔康の子〕と順次世襲され、189年から238年までの半世紀、三世代四代に及びました。これが公孫氏政権です〔図C〕〔注5〕。204年頃、第二代・康は、楽浪郡の南の地を分割して帯方郡(たいほうぐん)を設置しました。以後、それが倭にとって対外交渉の窓口となりました。ちなみに、帯方郡の所在地は、平壌の約60㌔メートル南の黄海北道鳳山郡が最有力とされます。

〔図C〕

公孫氏政権は、形式上は後漢の、続いて魏の配下にありました。公孫氏が遼東太守を拝命していたことがその証です。とはいえ、実質的には、それは中原の王朝の支配が及ばない独立政権でした。中国が分裂状態にあったことがその理由です。237年、魏との関係を悪くした公孫淵は、意を決して、紹漢という年号を独自に建て、自ら燕王と称しました。それを許さない魏は、重臣・司馬懿(しばい)を遼東征伐に差し向けました。238年、公孫淵は司馬懿によって討ち取られ、公孫氏政権は半世紀の幕を閉じました。卑弥呼が初めて魏に朝貢したのは、その翌年である239年です。

岡村・福永の両氏は、帯方郡を運営していたのが公孫氏であった時期には公孫氏が画文帯神獣鏡を、帯方郡の運営主体が魏に移った後には魏皇帝が三角縁神獣鏡を、卑弥呼に下賜していた、というのです。画文帯神獣鏡にしろ、三角縁神獣鏡にしろ、その出土分布の中心は畿内です。だから、卑弥呼の居場所すなわち邪馬台国は畿内である、というのです。

私の見方は彼らと大きく異なります。その詳細は2019年の拙著〔注5〕をお読みいただくしかありません。ここでは、その要旨を述べるに留めます。公孫氏は画文帯神獣鏡を特定の倭の実力者に贈与していました。ただし、その人物は卑弥呼ではありません。奈良盆地の纏向に居を構えるイカガシコヲです。第十代・崇神天皇を戴く大和政権を支えた人物です〔『日本書紀』崇神天皇段・七年八月条・十一月条〕。その後裔が物部氏です。画文帯神獣鏡の出土が奈良県を中心に分布するのはそのためです。239年以降、魏は倭の超大物に三角縁神獣鏡を下賜しました。それが卑弥呼であり、その後継者である台与です。彼女らの居住地すなわち邪馬台国は吉備です。260年代末に吉備の邪馬台国が大和政権により滅ぼされました。その際に、台与政権が貯えていた三角縁神獣鏡とその製作工人とが大和に移されました。それ以後、大和政権がこの鏡を諸豪族に配布しました。これが、三角縁神獣鏡が畿内に多い理由です。

そこで以下にて、私説の立場から、福永説の問題点を指摘します。

第一に、福岡県における両鏡の出土の相違です。〔図A〕と〔図B〕とを見比べてください。〔図A〕の三角縁神獣鏡の出土では、福岡県は全体の10.4%であり、奈良県、京都府に次ぐ全国第三位です。〔図B〕の画文帯神獣鏡では、福岡県は全体の3.5%であり、全国第九位です。つまり、福岡県の豪族は画文帯神獣鏡の重点的な配布対象ではなかったのです。このことは、画文帯神獣鏡の流通を差配していた大和の実力者と福岡県の豪族との関係が緊密ではなかったことを意味します。魏志倭人伝によれば、伊都国、奴国、不弥国などの福岡県の諸国は卑弥呼政権の傘下にありました。これらの諸国が楽浪郡・帯方郡との通交にとって重要であったことは言うまでもありません。にもかかわらず、これら諸国の王は画文帯神獣鏡の配布に関して厚遇されませんでした。このことは、大和にいたこの鏡の配布主体が卑弥呼ではないことを示唆します。

つづく

注:

〔注1〕NHKスペシャル取材班(著) 2025『新・古代史 グローバルヒストリーで迫る邪馬台国、ヤマト王権』(NHK出版新書)NHK出版

〔注2〕瀧音能之(監修) 2025『最新考古学が解き明かす ヤマト建国の真相』(宝島社新書)宝島社

〔注3〕宮本一夫(編集)一般社団法人日本考古学協会(企画) 2025『論争 邪馬台国』雄山閣

〔注4〕坂靖 2020『ヤマト王権の古代学 「おおやまと」の王から倭国の王へ』新泉社

〔注5〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房

〔注6〕福永伸哉 2005『三角縁神獣鏡の研究』大阪大学出版会

〔注7〕福永伸哉 2025「三角縁神獣鏡と親魏倭王」『論争 邪馬台国』雄山閣

〔注8〕京都大学の目録番号が付いた三角縁神獣鏡に限定しました。その結果、舶載鏡と仿製鏡とを併せた総数は、全国で522面でした。そのうち、出土地不明のものを除外すると、482面となりました。これを都道府県別に分けたものです。

〔注9〕舶載の画文帯神獣鏡に限定しました。その結果、全国で173面でした。これを都道府県別に分けたものです。

〔注10〕岡村秀典 1999『歴史文化ライブラリー66 三角縁神獣鏡の時代』吉川弘文館

2025年10月16日 投稿