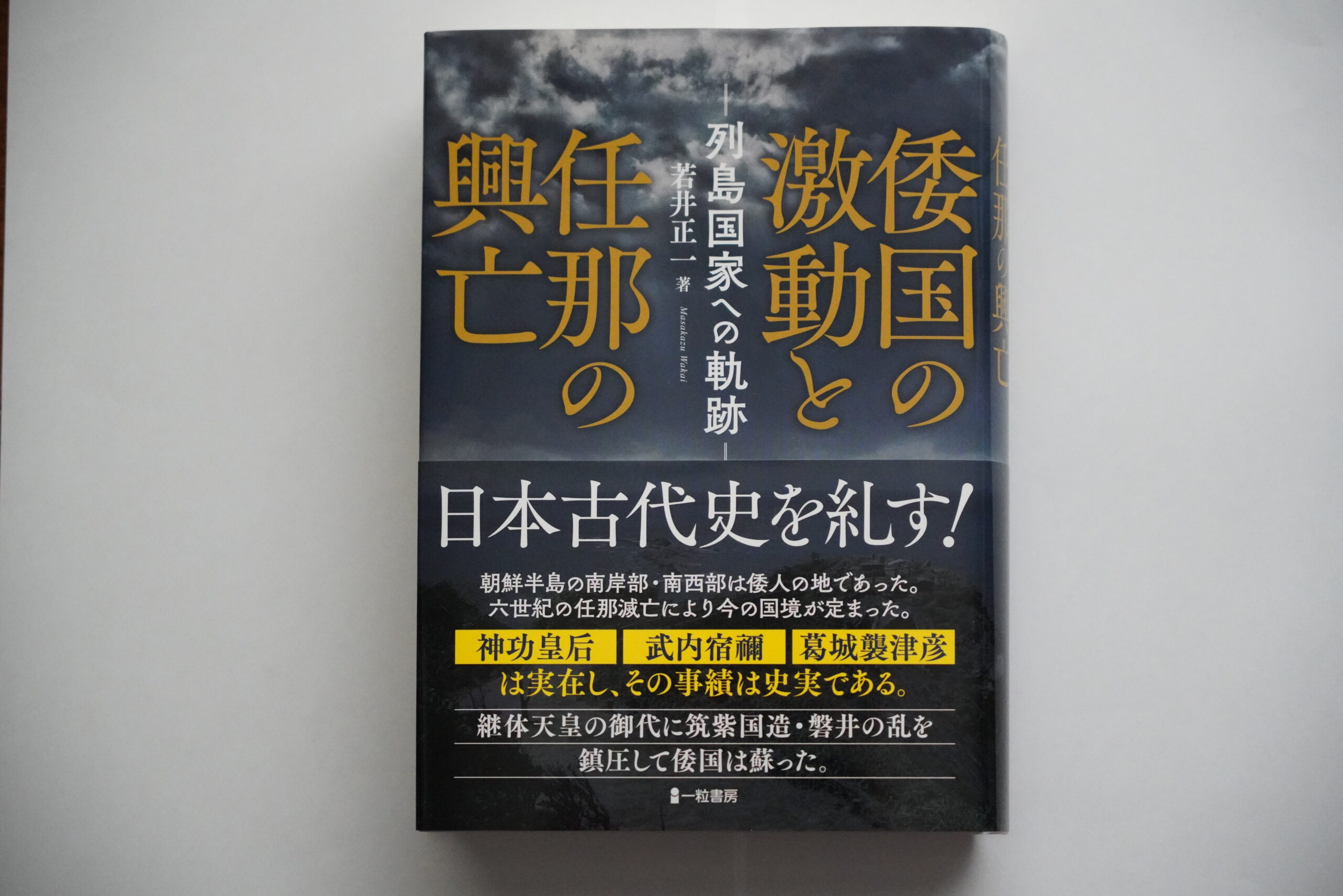

このたび、『倭国の激動と任那の興亡 列島国家への軌跡』(一粒書房)〔ページ数:712頁、価格:1200円+税〕を自費出版しました。この書籍の「おわりに」の部分を以下に転載します。

ちなみに、〔アイキャッチ画像〕は、この書籍のカバー写真です。これは、海に突き出る対馬の豆酘崎(つつざき)を写したものです。左手の先に九州、右手の先に朝鮮半島があります。

おわりに

令和五年の夏に対馬と壱岐へ旅行しました。好天に恵まれたこともあり、素晴らしい景観と美しい海辺を堪能することができました。博多と島と、島と島との間の船の移動もまた楽しいひとときでした。本書の随所にある写真はその時に撮影したものです。

現地に行って実感したのは、対馬と壱岐の地勢の違いです。対馬の特徴は山が海岸まで張り出していることです〔写A〕。そのため平地が狭く、広大な田園風景を余り目にしません。その代わり、リアス式海岸が多く、麗しい入り江をあちこちで楽しむことができます。平地から平地への移動は、険しい山越えとなり、車一台しか通れない狭い山道をくねるように走ることになります。

魏志倭人伝は、対馬について、「居る所は絶島、方四百余里可りなり。土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿(きんろく)の径(こみち)の如し。千余戸有るも、良田無く、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴(してき)す。」(住んでいるところは絶島であり、広さは四百余里四方である。土地は山が険しく、深い林が多く、道路は細くてけもの道のようである。人家は千余戸ある。良田はなく、海産物を食べて生活している。船に乗って南北から米などを買い入れている。)と記します。弥生時代の対馬についてのこの記述が今にも繋がることに驚かされます。

壱岐を訪れて先ず気付くのは、対馬に比して、山が低いことです。広い平地があり、田園風景を目にします〔写B〕。多くの道で車は対面通行できます。対馬に比べて島が小さく、険しい山越えではないため、移動に時間はかかりません。思わず泳ぎたくなるような美しいビーチに出会えます。

魏志倭人伝には、壱岐について、「方三百里可り、竹木、叢林多く、三千許(ばか)りの家有り。差(やや)田地有り、田を耕すも、猶(なお)食するに足らず、亦南北に市糴(してき)す。」(広さは三百里四方である。竹や木の繁みが多い。三千ばかりの人家がある。田地は少しある。ただしその田を耕すだけでは食べる分を満たせないので、やはり南北から米などを仕入れている。)とあります。これまた、弥生時代のこの記述が時を超えて今に繋がることに感銘させられます。

今日の多くの日本人にとって、対馬や壱岐は関心の薄い地域です。人気の観光地でもありません。旅行中、対馬の中心街や観光地で目にする観光客の大部分は韓国人でした。それもそのはず、対馬の北端から韓国の釜山までは約五十五㌔に過ぎません。対馬の南端から博多までよりずっと近いのです。地理的には、対馬にとって、九州本土や本州よりも韓国の方が身近なのです。話には聞いていましたが、実際に行ってみて、対馬の経済の一部は韓国が支えていることを肌で感じました。

しかし、だからといって、対馬が半ば韓国化しているかというと決してそうではありません。対馬は韓国の人々を歓迎し、彼らに気遣いしています。その一方で、韓国とは一線を画しているというのが私の率直な印象です。対馬の人々は己は日本人であるという確固たる自負を心の底に秘めているというのが、地元の人々と接しての私の直感です。魏志倭人伝によれば、対馬が倭国の一部であることは遅くても三世紀に遡ります。倭が任那を失った六世紀に対馬は国境の島となりました。それ以来、日本の最前線であり続けている長い歴史が、対馬の人々の心の内に、自らの民族と自らの国への高い意識を育んできたのでしょう。戦前の韓国併合が日韓の長い歴史を無視した極めつきの愚行であることが、対馬を訪れると身にしみて分かります。

中国の史書を読んで分かることは、今は辺境と目されているこれらの島が、弥生・古墳時代では我が国の真ん中であったことです。対馬と壱岐は日本列島の倭と朝鮮半島の倭との結節点であったからです。どちらの島も我が国の銀座であった古(いにしえ)の繁栄の面影をそこかしこで覗(のぞ)かせます。どちらにも日本神話の神々が今も息づいています。綿津見(わたつみ)の三神しかり、筒之男(つつのを)の三神しかりです。『延喜式』神名帳を紐解くと、西海道(九州地方)の国々の内で、最も多くの神々が鎮座するのが対馬であり、その次が壱岐であることが分かります。西海道の百七座のうち、対馬は二十九座、壱岐は二十四座であり、両国ともに筑前の十九座を上回ります。そして今も島のあちこちで凜として静謐(せいひつ)な神社の数々を拝することができます。我々の歴史と文化の根っこが刈り取られずに残っているのが対馬であり壱岐なのです。そのことをしかと知ったことが今回の旅の大きな収穫です。

混迷を深める今、進むべき道を見失いつつあることを皆が感じています。時代の転換点にある今、ここまで進んできた道を振り返ることの意義に我々はもはや気付いています。であればこそ、神々が住まう島、歴史が折り重なる島、対馬と壱岐にもっと目を向けるべきではないでしょうか。

令和七年一月吉日 著者記す

2025年10月6日 投稿