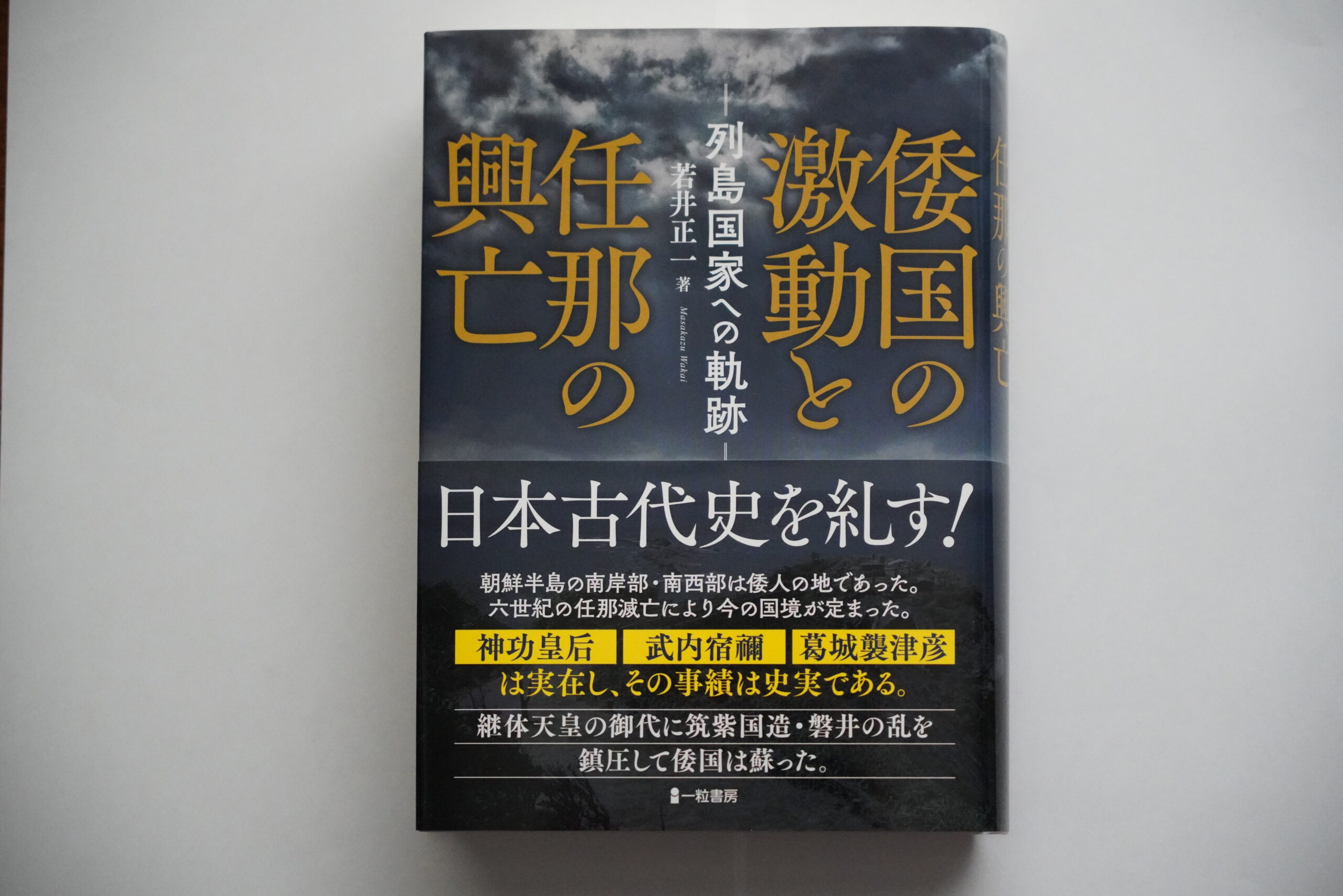

この度、『倭国の激動と任那の興亡 列島国家への軌跡』(一粒書房)という拙著を上梓しました(発売日:2025/10/6、ページ数:712頁、税抜き価格:1200円)。amazonでお求めいただけます。電子書籍もあります。

その内容は以下の通りです。

「空白の四世紀」という言葉がある。四世紀の倭国の記録が中国にないので、この時期の我が国の動向が分からないという意味である。これが戦後の支配的な古代史観である。今日の日本史教科書が専ら考古学的知見の解説に終始し、歴史上の人物や出来事に言及しないのはそのためである。

ところが、『古事記』『日本書紀』(以下、『記』『紀』と略す)は、我が国草創期について充実した内容の記事を有する。これを読めば、三世紀後半から六世紀にかけて、大和政権が全国を統一し、朝鮮半島で活動したことを具に知ることが出来る。つまり、「空白」とは『記』『紀』を無視した物言いである。その根底にあるのは、『記』『紀』に登場する人物は実在せず、その物語は作り話であるという認識である。要するに、我が国の史書は信用に値しないというのだ。

本書は、津田左右吉に始まるこの戦後の通念に挑むものである。『記』『紀』の記事は、中国の史料、好太王碑文、国内外の考古学知見と整合する。これらを総合することで、古代を覆うベールを取り払い、大和政権による国作りの実像を明らかにする。

六世紀に任那を失い、それを以て対馬が我が国の国境と定まった。それ以降、近代の驕り高ぶった一時期を除けば、それは我が国の国是であり続けている。本書は、国境画定に至るまでの激動と興亡を描くものである。

◎朝鮮半島の南岸部・南西部は倭人の地であった。

◎弥生時代の倭人は文書を用いて中国と交流していた。

◎倭人は朝鮮半島南部で鉄を製造していた。

◎「加耶」(かや)ではなくて「加羅」(から)が本来の名称である。

◎筑前が大和政権の傘下に入ったのは三六二年頃である。

◎神功皇后は三六三年頃に新羅に攻め入り、三六七年に百済との国交を開いた。

◎「任那日本府」は三六九年に「安羅」(慶尚南道咸安郡)に設置された。

◎武内宿禰は応神朝成立の立役者であったが、後に反乱を企てた。

◎古において卜占は個人、共同体、国家の運命を左右した。

◎四〇〇年の高句麗・新羅との戦いを指揮したのは葛城襲津彦である。

◎好太王碑の「任那加羅」とは慶尚北道の高霊(コリョン)のことである。

◎雄略朝以降に倭国は分裂の様相を濃くし、遂に筑紫国造・磐井の乱を招いた。

◎六世紀に任那が滅亡し、それを以て我が国は完全な島国となった。

◎磐井の乱を鎮圧して大和政権は求心力を取り戻し、倭国は再び一体化した。

2025年10月6日 投稿