以下は、2020年2月24日に投稿した記事です。

箸墓古墳に眠るのは卑弥呼ではない(2)

本稿は、前稿「箸墓古墳に眠るのは卑弥呼ではない(1)」の続きである。

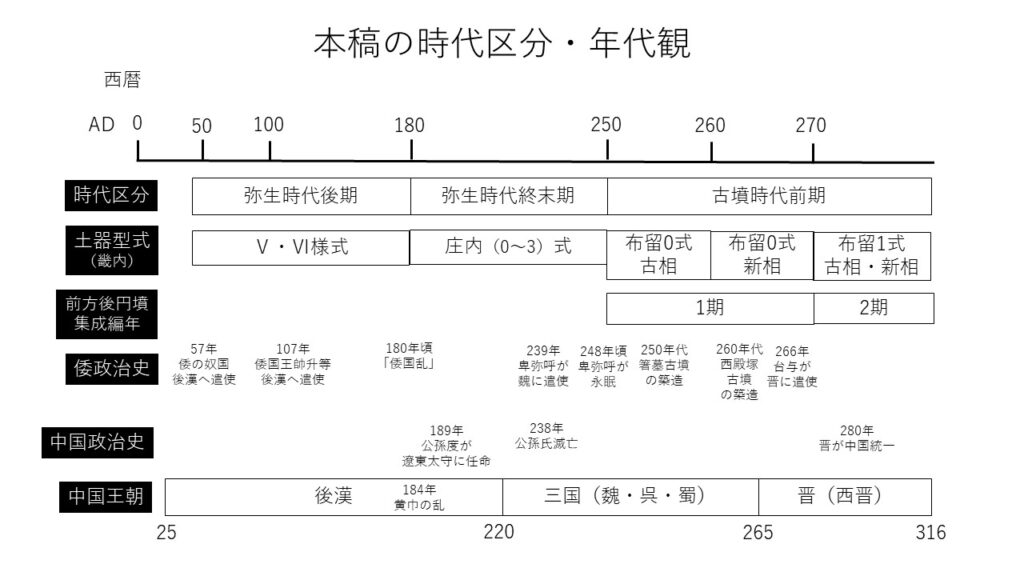

戦後の偉大な考古学者である小林行雄は、古墳の出現時期を四世紀初頭と見ていた。その影響により、箸墓古墳はその頃の古墳というのが、かつての一般認識であった。これに対して考古学者の白石太一郎は、古墳の出現は三世紀後半に遡るとの見解を表し〔注1〕、箸墓古墳の造営時期を「三世紀中葉すぎ」と主張した〔注2〕。その上で白石は、箸墓古墳を女王・卑弥呼の墓に比定した〔注2〕。

前稿で私は、箸墓古墳は寿陵であると唱えた。従って、その造営が「三世紀中葉すぎ」であるならば、それは248年頃に他界した卑弥呼の墓ではあり得ないと説いた。

とはいえ、もし箸墓古墳が240年代に造営されたのであれば、それは卑弥呼の墓の候補足り得るとも述べた。本稿では、その当否について検討する。

箸墓古墳の築造は、大和の土器形式で、布留0式期の古相に始まり、古相から新相への移行時期に完了したことが考古学的に判明している〔注3〕〔注4〕。問題は、その土器年代の暦年代(西暦)である。

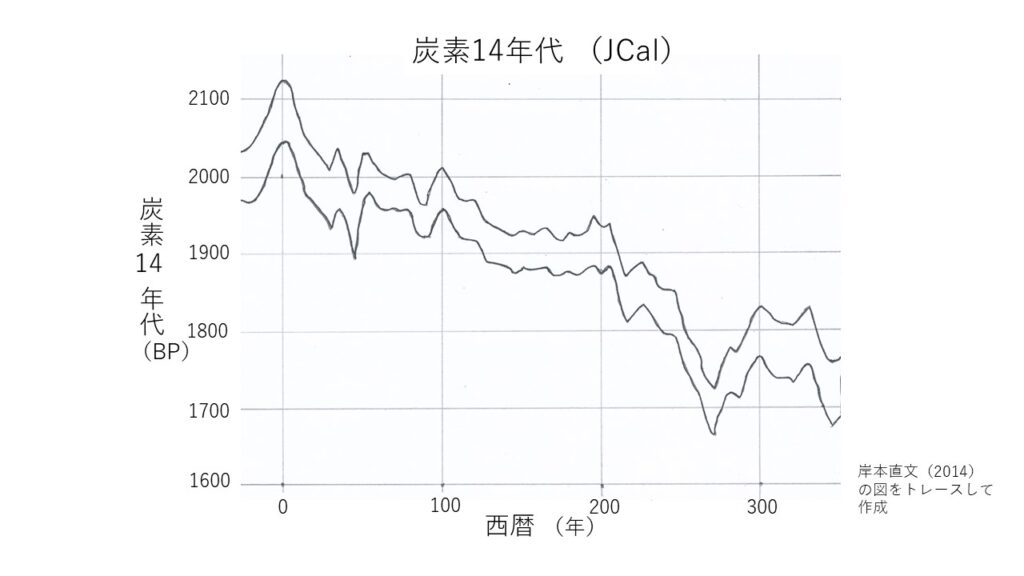

近年、科学的な手法を用いた年代推定法が長足の進歩を遂げている。その代表がAMS炭素14年代測定法である。これは、年輪年代が分かっている樹木を用いて炭素14年代と実年代との関係をグラフ化するものである。これを暦年代較正曲線と言い、国際的には欧米の樹木に基づくIntCalが用いられる。

ところが、弥生時代後期から古墳時代開始期にかけての時期は、大気中の炭素14濃度が欧米と日本列島とでは異なっていた。

そこで国立歴史民俗博物館の研究チームは、日本産樹木に基づく暦年代較正曲線を作成した。これがJCalである。

その上で、箸墓古墳築造直後の周濠最下層の布留0式甕の煤および小枝の炭素14年代を測定した。その結果、それらは1800BP前後の測定値を示した。研究チームは、JCalによりそれらの暦年代を西暦240年~260年に当てて、これを箸墓古墳築造直後の実年代と結論した〔注5〕。

今日、この年代は考古学者により概ね受け容れられている。私もこれを支持する。箸墓古墳の築造が西暦250年の前後10年程度であることは最早揺るがない。

それならば、それは240年代なのだろうか?結論を先に言えば、箸墓古墳の築造を240年代に遡上するのは無理である。その根拠は三角縁神獣鏡の年代論にある。

箸墓古墳は発掘調査されていないため、その副葬品の内容は不明である。とはいえ、箸墓古墳と同時期(箸墓古墳併行期)、すなわち布留0式期古相であることが考古学的に確かである首長墓が、全国各地で見つかっている。そのうち、三角縁神獣鏡が出土した事例が少数ながら存在する。その首長墓と、そこから出土した三角縁神獣鏡を以下に列挙する。

なお、鏡式名は、下垣仁志『日本列島出土鏡集成』(同成社 2016年)に拠る。

(1) 安満宮山古墳(大阪府高槻市安満御所の町)

① 三角縁吾作四神四獣鏡(目録29a) <福永A、岩本1>

② 三角縁天・王・日・月・吉・獣文帯四神四獣鏡(目録48) <福永B、岩本2>

(2) 権現山51号墳(兵庫県たつの市御津町)

① 三角縁天・王・日・月・吉・獣文帯四神四獣鏡(目録48a) <福永B、岩本2>

② 三角縁張氏作三神五獣鏡(目録21) <福永A、岩本2>

③ 三角縁吾作三神五獣鏡(目録26) <福永A、岩本2>

④ 三角縁陳是作四神二獣鏡(目録16) <福永B、岩本2>

⑤ 三角縁波文帯四神二獣鏡(目録86) <福永B、岩本2>

(3) 吉島古墳(兵庫県たつの市新宮町)

① 三角縁吾作四神四獣?鏡(目録36) <福永A、岩本2>

② 三角縁天王日月・唐草文帯四神四獣鏡(目録44) <福永B、岩本2>

③ 三角縁天王日月・唐草文帯四神四獣鏡(目録44) <福永B、岩本2>

④ 三角縁波文帯盤龍鏡(目録2) <福永B、岩本2>

(4) 藤崎遺跡32次1号墓(福岡県福岡市早良区)

① 三角縁波文帯盤龍鏡(目録5) <福永B、岩本2>

上記において、(目録)とあるのは、京都大学文学部考古学研究室による三角縁神獣鏡目録のことをいう。例えば(目録21)とは、その目録で割り振られた番号が21であることを意味する。

以下の論述で重要なのは、<福永、岩本>である。先ず、これについて説明する。

福永伸哉は舶載三角縁神獣鏡を、A段階からD段階までの4段階に編年した〔注6〕。本稿ではこれを福永編年と呼ぶ。

岩本崇は舶載三角縁神獣鏡を、第1段階から第4段階までの4段階に編年した〔注7〕。本稿ではこれを岩本編年と呼ぶ。

<福永、岩本>とは、福永編年および岩本編年の段階を示す。例えば<福永A、岩本2>とは、その鏡が福永編年のA段階、岩本編年の第2段階であることを意味する。

さて、そこで改めて上記を見てみよう。計12面の三角縁神獣鏡の内訳は、<福永A、岩本1>が1面、<福永A、岩本2>が3面、<福永B、岩本2>が8面である。

つまり、福永編年に拠るにせよ、岩本編年に拠るにせよ、4段階の内の2番目の段階の鏡が多数を占めている。とともに、3番目の段階以降の鏡はないことが分かる。

ということは、箸墓古墳併行期の首長墓は、舶載三角縁神獣鏡につき、2番目の段階の鏡が国内で配布された後に埋葬が行われた墓であることが確実である。とともに、それは、3番目の段階の鏡が国内で配布される前に埋葬が行われた墓である可能性が高い。

福永伸哉によれば、舶載三角縁神獣鏡の製作年代について、B段階は240年代、C段階260年代後半であるという〔注8〕。

岩本崇によれば、舶載三角縁神獣鏡の製作年代について、第2段階は240年代、第3段階は250年代であるという〔注9〕。

舶載三角縁神獣鏡が製作されてから副葬されるまでには年数を要する。それは、中国で製作され、舶載されて倭国王に届けられる。これが第一段階。次に、倭国王から全国各地の有力者に配布される。これが第二段階。最後に、その有力者が永眠し、その墓に副葬される。これが第三段階である。

箸墓古墳併行期の首長墓に240年代製作の鏡が副葬されている事実は、次のことを示す。すなわち、箸墓古墳併行期を240年代とするのには無理がある、ということだ。

以上のことから、箸墓古墳の築造は250年代という見方が考古学会の主流となっている〔注10〕。私もこれを支持する。私の年代観は近著で示した〔注11〕。

結論として、箸墓古墳は寿陵であり、それは250年代以降に永眠した人物の墓である。よってそれは、248年頃に世を去った卑弥呼の墓ではない。

『日本書紀』は、箸墓古墳を、孝霊天皇の皇女である倭迹迹日百襲姫命(やまとととびももそひめのみこと)の陵であるとする。この皇女は、崇神天皇の御代に、大和政権を危機から救うという大きな功績を挙げた。彼女は天皇を助けたのであって、天皇ではない。魏志倭人伝が描く倭の女王・卑弥呼とは似ても似つかぬ女性である。従って、両者は全く別人物である。『日本書紀』の伝承からしても、箸墓古墳は卑弥呼の墓ではない。そこに眠るのは、伝承通り、倭迹迹日百襲姫命である。

『日本書紀』崇神天皇十年九月条では、箸墓古墳について、「爰に倭迹迹姫命、仰ぎ見て悔いて急居。則ち箸に陰を撞きて薨ります。乃ち大市に葬る。故、時人、其の墓を号けて箸墓と謂ふ。是の墓は、日は人作り、夜は神作る。故、大坂山の石を運びて造る。則ち山より墓に至るまでに、人民相踵ぎて、手遞傅にして運ぶ。」と記されている。

(現代語訳:そこで倭迹迹姫命は仰ぎ見て後悔し、どすんと尻餅をついた。そのため箸で陰部を突いて亡くなわれた。そこで大市に葬った。故に、当時の人はその墓を箸墓と名付けた。この墓は、昼は人が造り、夜は神が造った。大坂山の石を運んで造ったのである。山から墓に至るまで、人民が立ち並び、石を手から手に渡して運んだ。)

ここにある「大坂山」とは、どの山のことだろうか?

これに関して、古代の石材の専門家である奥田尚は非常に貴重な情報を提供している。曰く、「いまから二十年ほど前には、箸墓古墳の北側にある箸中大池の斜面に橄欖(かんらん)石玄武岩の板石が散在していた。板石の木口部には赤色顔料が付着しているものもまれにみられた。しかし、現在はまったくみられない。十年ほど前に実施された陵墓地外の発掘調査により、前方部北側の葺石の裾部が出土した。葺石の石材には、橄欖石玄武岩あるいは橄欖石安山岩の板石が一枚もみられなかった。箸墓古墳は陵墓となっているために、墳丘内に立ち入ることができないが、池の斜面に散在していた板石は、古墳の上方から転落してきた石と考えられ、古墳の石材の一部であったと推定される。橄欖石玄武岩は、柏原市国分市場にある芝山の南東部に分布する芝山火山岩の岩相の一部に似ている。また、ここではおなじような大きさの板石がみられる。河内国分寺跡付近から眺めれば、芝山火山岩が分布している付近が少し窪んでいる。このようなことから、箸墓古墳の板石は芝山から運んだものだろう。日本書紀に記述された箸墓が、現在の箸墓古墳に相当するものとすれば、芝山の橄欖石玄武岩の板石が大坂山の石に相当し、芝山が大坂山となる。」〔注12〕と。

これと同じことを、箸墓古墳周辺の調査を担当した寺沢薫が述べている。

曰く、「なお、前方部北側段(テラス)の葺石の石種は奥田尚氏によって巻向川の川原から採取されたことが判明している。巻向川は現在は箸墓古墳の南を南西方向に流下して初瀬川に合流するが、古代に於いては西から北西に向かっても何条かの流路が確認されているから、古墳周辺の扇状地の広い範囲から集石された可能性がある。(中略)。一方、大池やその周辺からは以前より竪穴式石郭材とおぼしき大阪府柏原市国分市場芝山頂上部すり鉢状窪地産のカンラン石単斜輝石玄武岩の板石が採集されており、今回の調査でも多数が採集されているから、さきの古墳築造伝承の骨子はむしろ石郭材の搬入ということであれば、事実を伝えていることになるだろうか。」〔注3〕と。

ここで奥田および寺沢が言っていることは、次の二点に要約される。

第一に、箸墓古墳の墳丘表面の葺き石は、古墳の周辺に転がる川原の石であって、どこかの山からわざわざ運んできた石ではない。

第二に、箸墓古墳の埋葬施設である竪穴式石室の石材は、大阪府柏原市国分市場にある芝山から採取した、カンラン石玄武岩の板石である。つまり、崇神『紀』の伝承にある「大坂山の石」とは、この芝山の火山岩のことである。

以上の二点から、次のことが分かる。すなわち、件の伝承は、墳丘自体の造築作業を表しているのではない。それは、墳丘の盛り土が完了した後に行った、後円部墳頂の埋葬施設の造設作業を文学的に表現しているのである。

寺沢薫は、考古学的な見地から、箸墓古墳造築の最終段階の状況につき興味深い想定を提示している。

曰く、「墳丘上はすでにほとんどが葺石で覆われていたと想像しているが、後円部第5段目がほとんど積み石に近い状況にあることを勘案すると、この段階では未だ第5段目は築造されず、埋葬施設も完成しないままに埋葬が執行されるのを待つ状況であったとも想像する。」〔注3〕と。

5段からなる箸墓古墳後円部のうちの最上段、すなわち第5段目は埋葬施設である。寺沢の想定によれば、箸墓古墳の墳丘が完成し、墳丘表面全体を葺き石で覆う作業も完了した状態で、最後に為すべき埋葬施設の造設に着手することなく留め置いたというのだ。

この考古学的な推定は、まさに件の伝承と合致する。

伝承によれば、倭迹迹姫命が亡くなり、「乃ち大市に葬る」こととなった。そこで、「是の墓は、日は人作り、夜は神作る」、すなわち昼夜を問わない突貫工事が行われた。その工事とは、「故、大坂山の石を運びて造る」作業であった。先述したように、この作業とは後円部墳頂の埋葬施設の造設作業のことに他ならない。つまり、皇女・倭迹迹日百襲姫命が急死したために、その遺骸を葬るべく、急遽、埋葬施設の造設工事が敢行されたのである。皇女の殯の期間中に。

このことは、寺沢の想像通り、箸墓古墳が「この段階では未だ第5段目は築造されず、埋葬施設も完成しないままに埋葬が執行されるのを待つ状況であった」こと、つまり、埋葬施設を造る一歩手前で造築作業が止まっていたことを示している。それは何故なのか?言うまでもなく、そこに葬られるべき人物が存命していたからだ。古墳の主となるべき人物が生きているうちに、後円部の第4段目までは完成していた。そして、その人物が亡くなるや否や、突貫工事で第5段目を築造し埋葬施設の造設に取り掛かったのである。

つまり、『日本書紀』の伝承は、箸墓古墳が寿陵であることを暗示しているのである。

本稿の最後に一つ付言する。

先述したように、奥田尚や寺沢薫は、箸墓古墳の竪穴式石室の石材が古墳北側の大池に散在していたと報告している。ここから一つ気掛かりなことが浮上する。古墳の葺き石ならば自然落下もありえる。しかし、石室の石材は本来ならば土中に埋まっているはずである。それがなぜ池に落ちているのか?人為的に掘り出され墳丘上に放り出されたとしか考えられない。それが後に池に自然落下したのである。となると、矢張りというべきか、箸墓古墳は既に大規模に盗掘されている可能性が大きいことになる。

ちなみに、明治時代に奈良県桜井市箸中で発見されたとされるものの、出土状況が不明である画文帯同向式神獣鏡がある〔注13〕。國學院大學考古学資料館に保管されている〔注14〕。桜井市箸中には、ホケノ山古墳と箸墓古墳とが存在する。もしかしたらこの鏡は、箸墓古墳に副葬されていた品であるかもしれない。

注:

〔注1〕白石太一郎 1999『古墳とヤマト政権』文春新書。これによれば、白石が古墳出現の年代を三世紀後半に遡上する説を発表したのは1979年であるという。

〔注2〕白石太一郎 2002「倭国誕生」白石太一郎(編)『日本の時代史1 倭国誕生』吉川弘文館

〔注3〕寺沢薫 2002「箸墓古墳の築造手順と築造時期」寺沢薫・佐々木好直(編著)『奈良県文化財調査報告書 第89集 箸墓古墳周辺の調査』奈良県立橿原考古学研究所

〔注4〕橋本輝彦 2011「箸中山古墳(箸墓) 後円部東南の周濠と渡り堤」石野博信(編)『大和・纏向遺跡 第三版』学生社

〔注5〕春成秀爾ら七名 2011「古墳出現期の炭素14年代測定」『国立歴史民俗博物館研究報告』第163集:国立歴史民俗博物館

〔注6〕福永伸哉 2005『三角縁神獣鏡の研究』大阪大学出版会

〔注7〕①岩本崇 2008「三角縁神獣鏡の生産とその展開」『考古学雑誌』第92巻第3号:日本考古学会 ②岩本崇 2012「三角縁神獣鏡編年研究の現状と課題」『考古学ジャーナル』No.635(通巻):ニューサイエンス社 ③岩本崇 2018「広域編年再構築の試み 銅鏡・青銅製品」中国四国前方後円墳研究会(編)『前期古墳編年を再考する』六一書房

岩本崇は、①②において「舶載」三角縁神獣鏡を第1~第4段階の4段階に編年した。

ところが、③においてそれを第1~第5段階までの5段階編年へと変更した。

本稿では、上記のうちの①②、すなわち2008・2012年編年を採る。

〔注8〕福永伸哉 2019「三角縁神獣鏡の伝世現象と出土古墳の性格」白石太一郎先生傘寿記念論文集編集委員会(編)『古墳と国家形成期の諸問題』山川出版社

〔注9〕岩本崇 2019「三角縁神獣鏡生産の展開と製作背景」實盛良彦(編)『銅鏡から読み解く2~4世紀の東アジア 三角縁神獣鏡と関連鏡群の諸問題』勉誠出版

〔注10〕福永伸哉 2013「前方後円墳の成立」大津透ら5名(編)『岩波講座 日本の歴史 第1巻 原始・古代1』岩波書店

〔注11〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権』一粒書房

〔注12〕奥田尚 2002『石の考古学』学生社、頁75~76

〔注13〕下垣仁志 2016『日本列島出土鏡集成』同成社

〔注14〕内川隆志・北澤宏明(編) 2013『平成二十五年度特別展 神々の光彩 鏡と信仰 服部和彦氏寄贈和鏡を中心として』國學院大學博物館

2020年2月24日投稿

以上、2020年2月24日投稿記事

2025年9月17日 投稿