以下は、2021年1月5日に投稿した記事です。

書記史からみた邪馬台国 その四

本稿は、「その一」、「その二」、「その三」に続くものである。

景初三年(239年)に卑弥呼は魏王朝から「金印紫綬」を授与された。その金印は未だ見つかっていない。それはさておき、中国の皇帝から金印を賜ったのは卑弥呼が初めてではない。

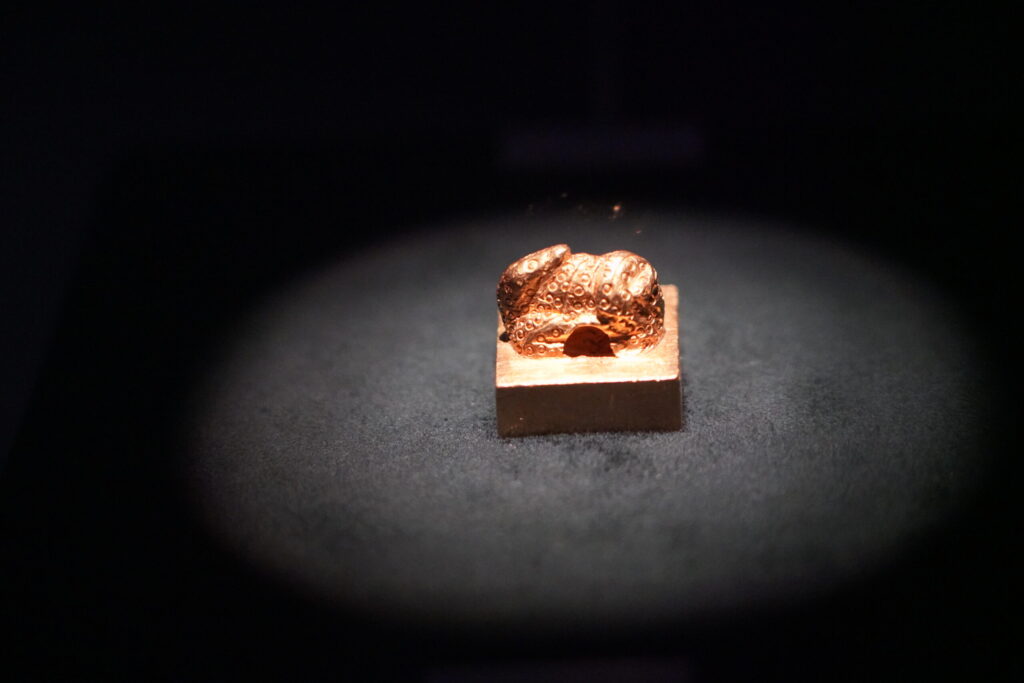

江戸時代の天明四年(1784年)に、博多湾に浮かぶ志賀島(しかのしま)で、百姓の甚兵衛が水田の溝の修理をしていたら大きな石が出てきた。それを取り除くと、光る物が見えた。取り出して水にすすいでみたら、何と金印であった。それは、甚兵衛と庄屋の口上書を添えて郡役所に提出された。それを鑑定したのが、福岡藩の儒者である亀井南冥である。それには「漢委奴國王」と刻字されていた。現在、福岡市博物館が所蔵する、国宝「漢委奴國王」印である(以下、国宝金印と呼ぶ)。

『後漢書』倭伝に、次の有名な一節がある。

「建武中元二年、倭の奴国、貢を奉りて朝賀す。使人は自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武は賜うに印綬を以てす。」

現代語訳すると、「建武中元二年(紀元後57年)に、倭の奴国の使者が貢物を持参して皇帝に挨拶するために来朝した。その使者は自ら大夫と称した。奴国は倭国のうちで最も南の地である。後漢の初代皇帝である光武帝は印綬を賜った。」となる。

慧眼なる亀井南冥は、志賀島出土印が『後漢書』倭伝の「印綬」であることを看取した。そしてその情報は瞬く間に京都や江戸など全国各地に伝わったという〔注1〕。今日のような電子通信網のない当時にありながら、情報網がいかに発達していたかが窺えるエピソードである。

「漢委奴國王」はどのように訓読すべきなのか?いくつかの説があるが、今日では「漢の委(倭)の奴の国王」という読みが最有力である。この読みが、この金印を「倭の奴国」に与えられた「印綬」の実物とする見解を支えている。

国宝金印を巡っては真贋論争がある。実は、それが掘り出された当初から贋作ではないかとの疑念が上がっていた。近代に入ってもその疑いは晴れなかった。偽印説の根拠の一つが、印のつまみ部分(鈕)が蛇を象っていることだ。それは異例と見られていた。

ところが、戦後になって状況は大きく変化した。先ず、中国の雲南省で前漢時代の蛇鈕の金印が発見された。次に、江蘇省で西暦58年頃に製作された金印が出土し、その字体は国宝金印のそれに酷似していた。更に、国宝金印の寸法が後漢初期の一寸に相当することが明らかになった。こうした発見により偽印の疑いは払拭された。とはいえ、贋作説は完全に消滅したわけではない。記憶に新しいところでは、古代文学者である三浦佑之が江戸時代の贋作であると主張して物議を醸した〔注1〕。それに対して、古代研究家の安本美典は綿密な考証により偽物説を斥けた〔注2〕。現状において、国宝金印が本物の後漢印という評価は研究者の間で定着している。それが『後漢書』倭伝の「印綬」であることは最早揺るがない。私はこの定説を支持する。

さて、『後漢書』倭伝には「印綬」とあるものの、それが金印であるとは明記されていない。つまり、『後漢書』だけではその「印綬」が金印なのか否かは定かではない。ところが、話はそれで終わらない。

中国・唐の張楚金が編纂した類書が『翰苑』(かんえん)である。660年以前の成立である。中国では、原本は勿論のこと、その写本も既に失われている。我が国では、全三〇巻のうちの最終巻、巻第卅「蕃夷部」の写本が天下の孤本として太宰府天満宮に残っている〔注3〕。その「倭國」の条に次のような一文がある。

「中元の際、紫綬の栄あり。」

建武中元の時代に、「紫綬」の栄誉に授かったというのだ。これは、『後漢書』倭伝の「光武は賜うに印綬を以てす」に該当する。要するに、『翰苑』によれば、光武帝が奴国王に下賜した「印綬」の綬は紫綬であったわけだ。綬とは印を通す紐のことをいう。古代中国の王朝では官人は印綬を身に付けており、携帯する綬の色は身分を表した。倭の奴国王の場合、その綬の色は紫であった。

前漢の印章制度では、印の材質は、上から下へ格の順に、玉・金・銀・銅であった。そして、印と綬との対応関係には決まりがあり、紫の綬に対応するのは金の印であった〔注4〕。

つまり、国宝金印の真贋に関わりなく、57年に倭の奴の国王に下賜された「印綬」は金印紫綬だったのである。それは卑弥呼に先んずること約180年のことであった。

古代史家の直木孝次郎によれば、「本物に間違いないとすれば、塞外民族というか、中国からみて広い意味の夷狄で、こんな立派な金印をもらっている国は、ほとんどありません。匈奴などはもらっていますが、匈奴というのは漢の軍隊と戦って、これを何度も撃破しています。漢にとって最大の強敵は匈奴の軍隊ですから、その王様と仲良くするために金印をやるのは、あたりまえの話です」〔注4〕という。

倭の奴の首長は金印を下賜され、その印に「国王」と刻字されていた。九州の考古学者である高倉洋彰によれば、国王に叙任されたことは大いなる意義を有するという〔注5〕。中国王朝は四夷(外臣である周辺諸民族)の首長を、国王・率衆王・帰義侯・邑君・邑長の五つの官職にランク付けした。国王はその最高位にある。つまり、奴の首長は外臣として最上級の扱いを受けたわけである。高倉は言う。「漢の印制にしたがって『漢委奴國王』金印を解釈すれば、以上のような破格の印であることがわかる。それは大袈裟な、遠路はるばるご苦労さんといった程度の記念品であろう、という解釈もある。それは中国における金印の価値を知らなすぎる解釈で、そうであれば銀印・銅印でも構わない。」〔注5〕と。

このように、「国王」金印は、紀元後一世紀の冊封体制にあって、夷狄として破格の厚遇を意味した。ところが、どうだろう。今日の少なからぬ史家の目にはそれが映らない。

239年に卑弥呼は魏王朝から「親魏倭王」に叙任され、「金印紫綬」を授与された。これついて、日本古代史家の仁藤敦史は「本来ならば東夷のとるにたらない国にすぎない倭国が、呉との対外関係上の問題から厚く遇されたことになる」〔注6、頁70〕と評する。

同様に、中国古代史家の渡邉義浩は「本来的には高い文化を持っていたはずの朝鮮半島や中国の東北地方の諸民族の方が低い文化とされている原因は、東夷伝の執筆意図によるのである」〔注7、頁65〕と述べる。

こうした言説に顕わなように、我が国の史学界では、倭人は東アジアにおいて文化的に最も遅れた民族であったとの認識が大手を振っている。しかし、これは完全に誤りである。これは、思い込みで歴史に当たるとどうなるかの典型である。実際には、中国の周辺諸民族の中で倭人は最上位に遇されていた。

だから、卑弥呼は「呉との対外関係上の問題から厚く遇された」のではない。少なくともそれが主要因ではない。卑弥呼以前から倭人は中国王朝から特別な待遇を受けていたのである。

つづく

〔注1〕三浦佑之 2006『金印偽造事件』(幻冬舎新書)幻冬舎

〔注2〕安本美典 2012「『漢委奴国王』の金印は偽作か真作か」安本美典(著)『古代史論争最前線』柏書房

〔注3〕竹内理三(校訂・解説) 1977『翰苑』吉川弘文館

〔注4〕直木孝次郎 1991「志賀島金印」『古代日本 金石文の謎』学生社

〔注5〕高倉洋彰 1997「金印が発する歴史の情報 『漢委奴國王』を読み解く」『週刊朝日百科 日本の国宝 023』朝日新聞社

〔注6〕仁藤敦史 2009『卑弥呼と台与』山川出版社

〔注7〕渡邉義浩 2012『魏志倭人伝の謎を解く』(中公新書)中央公論新社

以上、2021年1月5日投稿記事

2025年9月13日 投稿