本稿は、「画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡 その1」(2025年10月16日投稿)、「その2」(2025年10月26日投稿)、「その3」(2025年11月8日投稿)の続きです。

三角縁神獣鏡研究の権威である考古学者の福永伸哉氏は長年に亘って次のように説いています〔注1〕〔注2〕。公孫氏政権の時代は公孫氏が画文帯神獣鏡を卑弥呼に下賜し、魏が公孫氏を滅ぼした238年以降は魏の皇帝が三角縁神獣鏡を卑弥呼・台与に下賜した。卑弥呼および台与はそれらの鏡を自らに従う国内各地の豪族に配布した。画文帯神獣鏡にしろ、三角縁神獣鏡にしろ、その出土分布の中心は畿内である。だから、卑弥呼・台与の居場所すなわち邪馬台国の所在地は畿内である、と。

前稿「画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡 その1、その2、その3」において、私説〔注3〕の立場から上記の福永説の問題点を指摘しました。

第一に、福岡県における画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡の出土数の相違です。

第二に、福岡県から出土する三角縁神獣鏡の製作時期の偏りです。

第三に、筑前・肥前における倭製鏡および腕輪形石製品の僅少です。

本稿はその続きです。

以下の論考は、2019年の拙著〔注3〕の第十三章の一部をまとめたものです。

第四に、三角縁神獣鏡が出土した250年代の古墳の分布です。

260年代末に、大量の三角縁神獣鏡を入手し、且つその製作工人を確保したのは大和政権です。したがって、260年代末以降に、この鏡を自らに従う各地の豪族に配布したのは大和政権です。これに異論ありません。だから、三角縁神獣鏡の分布が大和を中心とする畿内に多いのは当たり前のことです。このことはこれまで再三説いてきましたし〔注3〕、このブログの過去記事でも述べてきました。

したがって、三角縁神獣鏡が畿内に集中するから邪馬台国は畿内であるという主張は循環論法なのです。なぜなら、この主張は、卑弥呼・台与政権が260年末以降も存続していたことを所与のこととしているからです。卑弥呼・台与政権が260年末以降も三角縁神獣鏡を配布し続けたことを暗黙の了解としているからです。換言すれば、卑弥呼・台与政権が初期大和政権であることを前提としているからです。要するに、前提が結論となっているのです。福永氏をはじめとする考古学者の論法は、邪馬台国が畿内にあったことの証明にはなりません。

それでは、三角縁神獣鏡の出土分布は邪馬台国の所在地を考える上で役立たずなのでしょうか?そんなことはありません。

中国の正史『晋書』によれば、266年に台与政権は晋王朝に遣使しました。したがって、台与政権が266年まで存続したことは確実です。これ以前に三角縁神獣鏡を配布していたのは卑弥呼・台与政権です。ところが、266年以後の約150年間、倭国は中国の史書から姿を消します。そのため、266年より後に台与政権が三角縁神獣鏡を配布していたのか否かは分かりません。確実なのは、270年以降に三角縁神獣鏡を各地に配布していたのは大和政権であることです。不明なのは、卑弥呼・台与政権と大和政権との関係です。

以上から、250年代の古墳から出土する三角縁神獣鏡を配布していたのは卑弥呼・台与政権であると言えます。250年代は大和の土器年代の布留0式期古相にあたります。大和において箸墓古墳が築造されていた時期です。

卑弥呼・台与の都すなわち邪馬台国の所在地を探る手掛かりとして、三角縁神獣鏡の出土地に注目するという福永氏の発想は妥当なものです。しかし、上記の理由から、対象とする古墳に条件を課さない福永氏の手法では何の役にも立ちません。それを役立てるには、対象とする古墳を250年代のものに絞る必要があるのです。

〔A〕奈良盆地・大和川水系の250年代の古墳

奈良盆地・大和川水系に所在する250年代の古墳のうちで、これまで発掘調査が行われたのは以下の三つです。

①ホケノ山古墳(奈良県桜井市箸中)〔写真A〕

これは箸墓古墳の直前に当たる三世紀中頃の古墳です。画文帯同向式神獣鏡、画文帯神獣鏡、内行花文鏡が出土しました。三角縁神獣鏡はありませんでした。

〔写真A〕

②上牧久渡3号墳(奈良県北葛城郡上牧町)

画文帯環状乳四神四獣鏡が1面出土しました。三角縁神獣鏡はありませんでした。

③中山大塚古墳(奈良県天理市中山町)

学術調査が行われたものの、甚だしい盗掘により副葬品の多くが失われていました。上方作系浮彫式獣帯鏡の破片が出土しました。三角縁神獣鏡はありませんでした。ただし、上記の事情により、実際になかったのかどうかは不明です。

以上、現時点において、奈良盆地・大和川水系の250年代の古墳から三角縁神獣鏡は出土していません。

〔B〕三角縁神獣鏡が出土した奈良盆地・大和川水系の出現期古墳

奈良盆地・大和川水系にて三角縁神獣鏡を出した最古の古墳は黒塚古墳(奈良県天理市柳本町)です。ここから、画文帯蟠龍乳四神四獣鏡が1面、三角縁神獣鏡が33面出土しました。黒塚古墳で埋葬が行われた時期は、布留0式期新相~布留0式期最古相です〔注4〕。これは260年代末に当たります。

黒塚古墳の次が桜井茶臼山古墳(奈良県桜井市外山)です〔注5〕。ここには103面を超える大量の銅鏡が副葬されていました。その中には、26面を超える三角縁神獣鏡が含まれていました。

以上、奈良盆地・大和川水系の古墳にて三角縁神獣鏡の副葬が始まったのは260年代末のことです。

〔C〕三角縁神獣鏡が出土した250年代の古墳

とすると250年代には未だ三角縁神獣鏡の副葬は始まっていなかったかと思いきや、決してそんなことはありません。以下の五つの古墳があります。

①藤崎遺跡32次1号墓(福岡県福岡市早良区藤崎)

埋葬時祭祀に用いられた箸墓古墳併行期(久住編年のⅡA期)の土器が出土しています〔注6〕。ここに三角縁波文帯盤龍鏡(京大目録番号5)が1面副葬されていました。発掘を担当した久住猛雄氏は、「真正の『布留0式』併行期(箸墓古墳築造期、纏向辻土壙4下層併行期)に三角縁神獣鏡が存在した事例として非常に重要である」〔注6②〕、「布留0式古段階に三角縁神獣鏡はないという説が一部にありますが、このように実際にはあります」〔注6③〕と述べて、この墳墓の考古学的重要性を説いています。

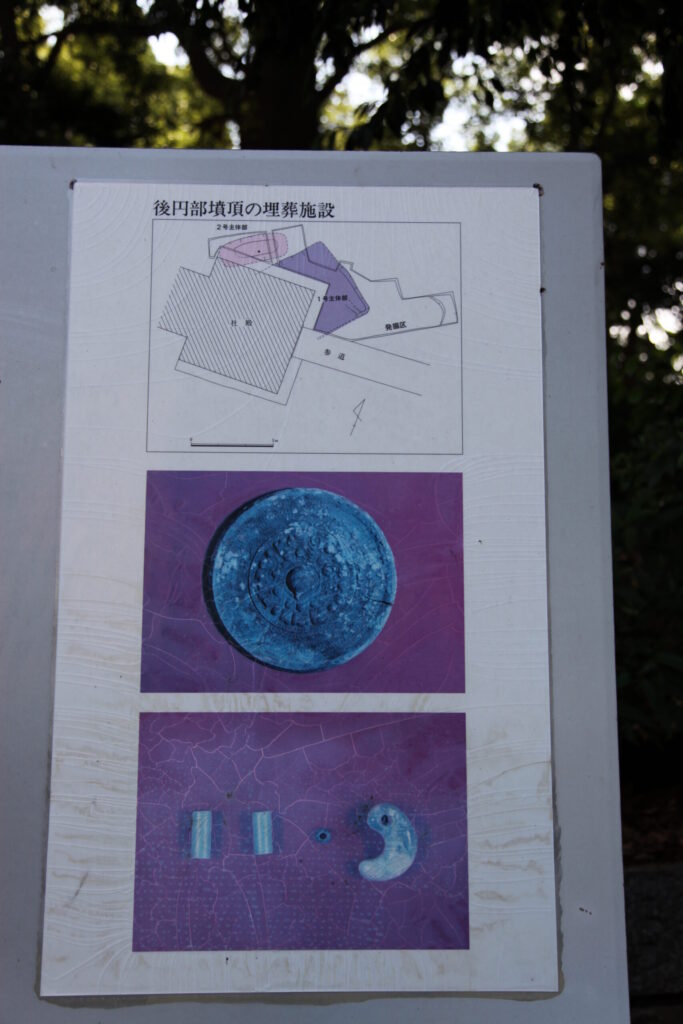

②那珂八幡古墳・第2主体部(福岡県福岡市博多区那珂)

この古墳の上には那珂八幡神社〔アイキャッチ画像〕が鎮座するため、主な埋葬施設である第1主体部は未調査です。第2主体部は調査されており、出土した土器からその時期は古墳時代初頭と目されています〔注7〕。ここから三角縁画文帯五神四獣鏡(京大目録番号56)が1面出土しました〔写真B〕。

〔写真B〕

③権現山51号墳(兵庫県たつの市御津町中島)

揖保川下流域にある前方後方墳であり、布留0式期古相段階の古墳です〔注8〕。ここから三角縁神獣鏡が5面(京大目録番号48a、21、26、16、86)出土しました。

④吉島古墳(兵庫県たつの市新宮町吉島)

揖保川中流域にある最古段階の前方後円墳です〔注9〕。ここから三角縁神獣鏡が4面(京大目録番号36、44、44、2)出土しました。

⑤安満宮山古墳(大阪府高槻市安満御所の町)〔写真C〕

淀川右岸にある古墳時代前期初頭の方墳です〔注10〕。ここから三角縁神獣鏡が2面(京大目録番号29a、48)出土しました。

〔写真C〕

以上、三角縁神獣鏡が副葬されていた250年代の古墳は五つあります。これらの所在地は、筑前(藤崎遺跡32次1号墓および那珂八幡古墳)、播磨(権現山51号墳および吉島古墳)、摂津(安満宮山古墳)です。それは淀川水系(安満宮山古墳)およびその以西です。

260年代末に大和の黒塚古墳や桜井茶臼山古墳を皮切りに、以後、全国各地に三角縁神獣鏡を配布したのは大和政権です。それ以前の奈良盆地・大和川水系の古墳に三角縁神獣鏡がないのは、大和政権がこの鏡を所有していなかったからであると推定されます。一方、250年代の古墳の被葬者に三角縁神獣鏡を配布したのは卑弥呼です。これら古墳の所在地から推し量ると、卑弥呼がいたのは奈良盆地でもなければ、大和川水系でもありません。彼女がいたのは淀川水系以西です。つまり、邪馬台国は大和ではありません。私見では、その所在地は吉備です。

つづく

注:

〔注1〕福永伸哉 2005『三角縁神獣鏡の研究』大阪大学出版会

〔注2〕福永伸哉 2025「三角縁神獣鏡と親魏倭王」宮本一夫(編集)日本考古学協会(企画)『論争 邪馬台国』雄山閣

〔注3〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房

〔注4〕①橋本輝彦 2017「纏向遺跡と纏向古墳群から見た初期ヤマト王権と黒塚古墳」『王権は移動したか 纏向から柳本へ』(2017/11/3 橿原市)講演会資料集:奈良県立橿原考古学研究所、②寺沢薫 2018「出土土器からみた黒塚古墳の築造時期の位置づけ」奈良県立橿原考古学研究所(編)『黒塚古墳の研究』八木書店

〔注5〕奈良県立橿原考古学研究所附属博物館(編集・発行) 2025『王陵 桜井茶臼山古墳』奈良県立橿原考古学研究所附属博物館・令和7年度春期特別展図録

〔注6〕①池田祐司・久住猛雄(編著) 2004『藤崎遺跡15 藤崎遺跡32次調査報告 福岡市埋蔵文化財調査報告書第824集』福岡市教育委員会、②久住猛雄 2012「奴国とその周辺」西谷正(編)『季刊考古学・別冊18 邪馬台国をめぐる国々』雄山閣、③久住猛雄 2017「北部九州からみた楯築弥生墳丘墓の時代の考古編年の併行関係と実年代」・「討論」考古学研究会岡山例会委員会(編)『考古学研究会例会シンポジウム記録11 楯築墓成立の意義』(岡山例会第20回シンポジウム 2015年10月31日 岡山)考古学研究会

〔注7〕①井沢洋一・米倉秀紀(編著) 1986『福岡市埋蔵文化財調査報告書 第141集 那珂八幡古墳』福岡市教育委員会、②平尾和久・上田龍児・小嶋篤 2024「筑前における集落と古墳の動態 弥生時代終末期~飛鳥時代」第25回九州前方後円墳研究会佐賀大会実行委員会(編)『集落と古墳の動態Ⅴ』第25回九州前方後円墳研究会佐賀大会発表資料集、③久住猛雄 2025「筑前西部~中部地域における弥生時代終末から古墳時代の銅鏡の流入・伝世・副葬・廃棄 ~糸島・早良・福岡平野・二日市地峡北半・糟屋地域~」第26回九州前方後円墳研究会長崎大会実行委員会(編)『九州島の古墳時代における銅鏡の様相』第26回九州前方後円墳研究会長崎大会発表資料集

〔注8〕①権現山51号墳発掘調査団(団長:近藤義郎)(編) 1991『権現山51号墳』「権現山51号墳」刊行会、②久住猛雄 2019「三世紀のチクシと三韓と倭国」石野博信(編)『魏都・洛陽から倭都・邪馬台国へ 「親魏倭王」印の旅』雄山閣、③岩本崇 2020『三角縁神獣鏡と古墳時代の社会』六一書房(第4章・第2節)、④岸本道昭 2022『播磨の前方後円墳と倭王権』同成社

〔注9〕①近藤義郎(編) 1983『吉島古墳』兵庫県新宮町教育委員会、②岩本崇 2020『三角縁神獣鏡と古墳時代の社会』六一書房(第4章・第2節)、③岸本道昭 2022『播磨の前方後円墳と倭王権』同成社

〔注10〕①鐘ヶ江一朗(編著) 2000『安満宮山古墳 発掘調査・復元整備事業報告書』高槻市教育委員会、②今尾文昭 2011「古墳文化の地域的諸相 近畿【近畿中・南部】」広瀬和雄・和田晴吾(編)『講座日本の考古学7 古墳時代(上)』青木書店、③梅本康広 2012「畿内の展開 摂津・山城」一瀬和夫ら三名(編)『古墳時代の考古学2 古墳出現と展開の地域相』同成社、④岩本崇 2022「安満宮山古墳と弁天山古墳群」広瀬和雄・梅本康広(編)『季刊考古学・別冊39 淀川流域の古墳時代 太田茶臼山古墳と今城塚古墳をめぐって』雄山閣

2025年11月16日 投稿