本稿は、2025年10月16日に投稿した記事「画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡 その1」の続きです。

三角縁神獣鏡研究の権威である考古学者の福永伸哉氏は長年に亘って次のように説いています〔注1〕〔注2〕。公孫氏政権の時代は公孫氏が画文帯神獣鏡を卑弥呼に下賜し、魏が公孫氏を滅ぼした238年以降は魏の皇帝が三角縁神獣鏡を卑弥呼・台与に下賜した。画文帯神獣鏡にしろ、三角縁神獣鏡にしろ、その出土分布の中心は畿内である。だから、卑弥呼・台与の居場所すなわち邪馬台国の所在地は畿内である、と。

前稿「画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡 その1」において、私説〔注3〕の立場から上記の福永説の問題点を指摘しました。

第一に、福岡県における画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡の出土数の相違です。

本稿はその続きです。

第二に、福岡県から出土する三角縁神獣鏡の製作時期の偏りです。

福永氏は三角縁神獣鏡を「舶載」と「倣製」とに二分します。「舶載」とは、福永氏の考えでは中国で製作された鏡であり(後述するように、私説では「舶載」三角縁神獣鏡の最新段階は国産鏡です)、「倣製」とは我が国で製作された鏡のことです。そして、次のように編年します〔注1〕。

舶載鏡は、A、B、C、Dの四段階。倣製鏡は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴの五段階です。その上で、福永氏は各段階の年代を次のように見ます〔注1〕〔注2〕〔注4〕。

舶載A:239~240年

舶載B:240年代

舶載C:260年代

舶載D:270年~280年代

倣製Ⅰ:四世紀の第1四半期後半~第2四半期初め

倣製Ⅱ:四世紀の第2四半期

倣製Ⅲ:四世紀の第3四半期

倣製Ⅳ・Ⅴ:四世紀の第4四半期

以上の年代観に立つ福永氏は、舶載三角縁神獣鏡について、「A段階を239年の卑弥呼第一回目の遣使、B段階を240年代の卑弥呼または壱与(引用者注:台与と同じ)の複数回の遣使、C段階を西晋初期の266年の遣使、D段階を西晋武帝治下の270~280年代の遣使にそれぞれ対応させる理解が可能である」〔注2〕と推定します。

私は次の作業を行い、その結果および解釈を2019年の拙著〔注3、第十三章〕〔アイキャッチ画像〕にて発表しました。すなわち、三角縁神獣鏡が製作されていた時期を、次の如く、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの三期に分けました。

Ⅰ期:福永編年の舶載A、B、C段階

Ⅱ期:福永編年の舶載D段階および倣製第Ⅰ段階

Ⅲ期:福永編年の倣製Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段階

以下、Ⅰ期に製作された鏡をⅠ期鏡、Ⅱ期に製作された鏡をⅡ期鏡、Ⅲ期に製作された鏡をⅢ期鏡と呼びます。

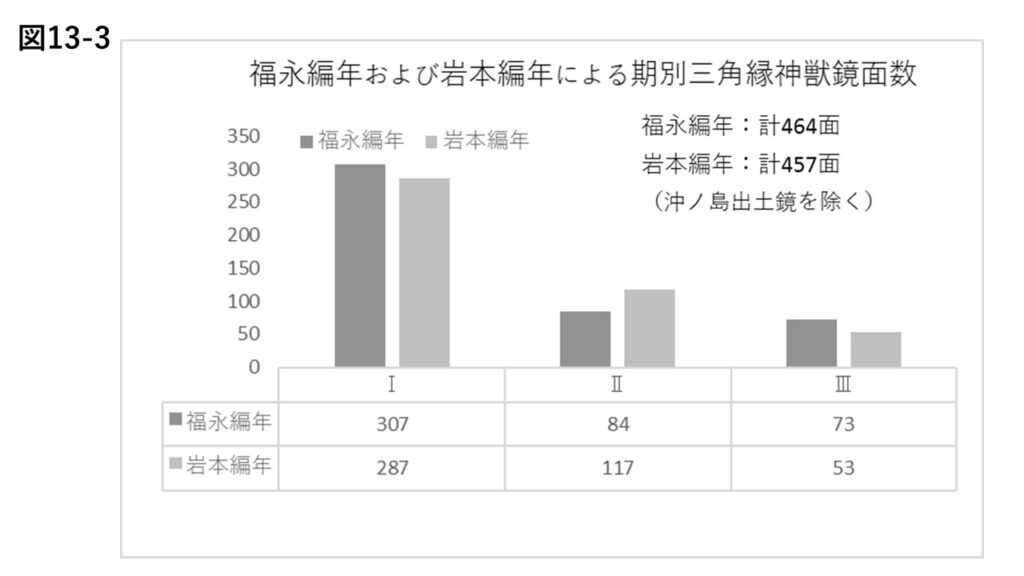

次に、下垣仁志『日本列島出土鏡集成』(同成社 2016年)掲載の「三角縁神獣鏡目録」中の三角縁神獣鏡を、Ⅰ期鏡・Ⅱ期鏡・Ⅲ期鏡に分けました〔注5〕。その際、沖ノ島(福岡県宗像市)から出土した11面の三角縁神獣鏡を除外しました〔注6〕。その結果、総数は464面でした。それをグラフにしたものが〔図A〕です。

〔図A〕〔注3〕

Ⅰ期鏡が307面で全体の66.2%、Ⅱ期鏡が84面で全体の18.1%、Ⅲ期鏡が73面で全体の15.7%です。

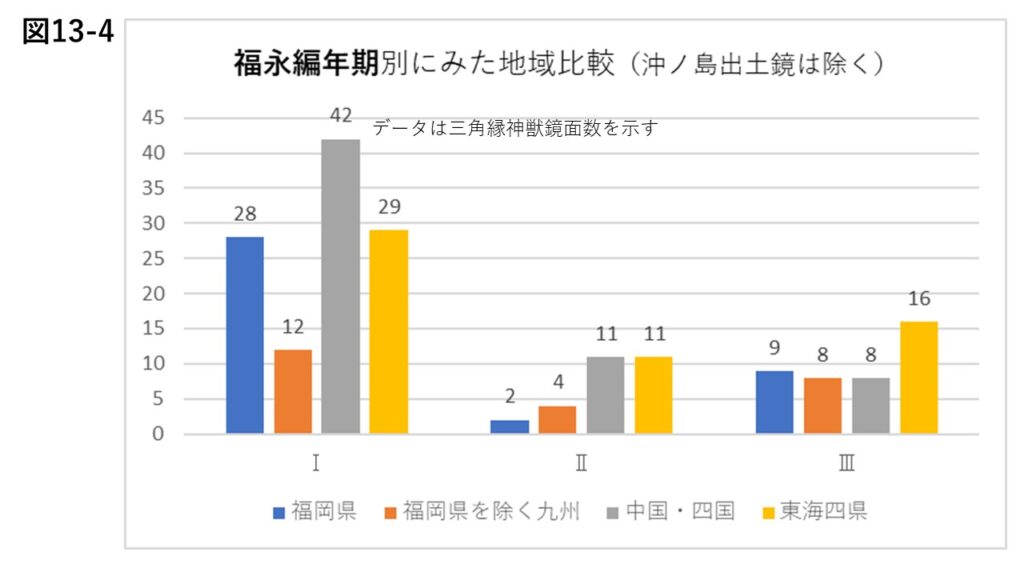

次に、以下の四つの地域に着目して、これらの三角縁神獣鏡を地域毎に集計しました。すなわち、①福岡県、②福岡県を除く九州全域、③中国・四国〔注7〕、④東海四県〔注8〕です。それをグラフにしたものが〔図B〕です。

〔図B〕〔注3〕

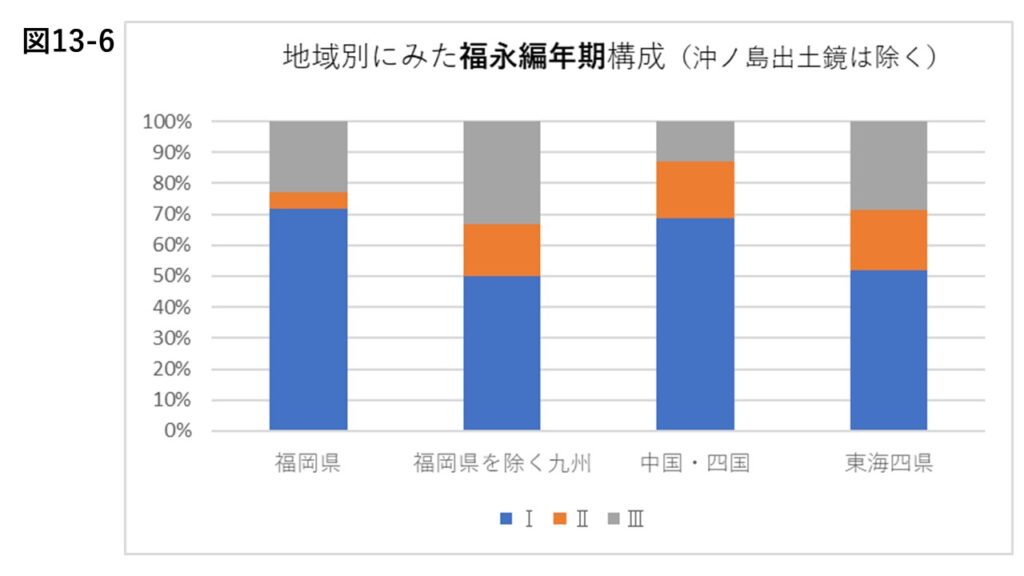

地域別に各期の構成を示したグラフが〔図C〕です。

〔図C〕〔注3〕

福岡県から出土した三角縁神獣鏡(沖ノ島出土鏡を除く)は39面です。その内訳は、Ⅰ期鏡が28面でありその比率は71.8%、Ⅱ期鏡が2面でありその比率は5.1%、Ⅲ期鏡が9面でありその比率は23.1%です。

福岡県を除く九州では、総数24面のうちⅡ期鏡は4面であり、その比率は16.7%です。中国・四国では、総数61面のうちⅡ期鏡は11面であり、その比率は18.0%です。東海四県では、総数56面のうちⅡ期鏡は11面であり、その比率は19.6%です。つまり、福岡県以外の地域では、Ⅱ期鏡の比率は全国平均(18.1%)と概ね同じです。

ところが、福岡県ではⅡ期鏡の割合が著しく低いのです(5.1%)。これが、福岡県出土の三角縁神獣鏡の大きな特徴です。

これは福永編年に限ったことではありません。岩本崇氏の三角縁神獣鏡編年に基づいても同様の結果が得られました〔注3、第十三章〕。

これは何故なのでしょうか?どう解釈すべきでしょうか?

先述したように、福永氏の推定によれば、舶載D段階の製作は270年~280年代であり、倣製Ⅰ段階の製作は四世紀の第1四半期後半~第2四半期初めです。つまり、Ⅱ期は270年から330年頃までの約60年であり、Ⅱ期鏡はこの期間に製作された鏡です。

そもそもⅡ期とはどういう時期でしょうか?

中国の史書によれば、266年に倭国の女王・台与が西晋に朝貢しました。それ以後、約150年間、倭国から中国への遣使は途絶えました。いわゆる「空白の四世紀」です。

だとすると、「C段階を西晋初期の266年の遣使、D段階を西晋武帝治下の270~280年代の遣使にそれぞれ対応させる理解が可能である」〔注2〕という福永氏の推定のうちで、266年に舶載C段階の鏡が西晋から下賜されたのはよいとしても、270年~280年代に舶載D段階の鏡が下賜されたというのは史料の裏付けを欠いた全くの憶測であることになります。

私は266年の遣使が台与の最後の朝貢であったと考えます。だから150年の空白ができたのです。つまり、それ以後の三角縁神獣鏡の製作は我が国で行われたのです。おそらく、中国で三角縁神獣鏡を製作していた工人が、その製作のための道具一式を携えて、266年の倭国使とともに、我が国に渡って来たのでしょう。彼らが我が国で三角縁神獣鏡を作り始めたのです。それが、舶載D段階の鏡です〔注3〕。

270年以降に三角縁神獣鏡を国内で製作したのは大和政権です。それが、舶載D段階の鏡であり、それに続く倣製段階の鏡です。そして、270年以降に、中国製(舶載A、B、C段階)および国産(舶載D段階および倣製段階)の三角縁神獣鏡を全国各地の有力者に配布したのは大和政権です。

つまり、Ⅱ期鏡とは大和政権が国内で製作した三角縁神獣鏡のことであり、Ⅱ期とは大和政権が中国製(Ⅰ期鏡)および国産(Ⅱ期鏡)の三角縁神獣鏡を各地の有力者に配布していた時期です。そして、Ⅲ期鏡、Ⅲ期もまた同じです。すなわち、Ⅲ期鏡とは大和政権が国内で製作した三角縁神獣鏡のことであり、Ⅲ期とは大和政権が中国製(Ⅰ期鏡)および国産(Ⅱ期鏡、Ⅲ期鏡)の三角縁神獣鏡を各地の有力者に配布していた時期です。

Ⅰ期鏡が配布された時期はⅠ期とⅡ期とⅢ期です。これをⅠ期に配布していたのは卑弥呼・台与の政権です。これをⅡ期とⅢ期に配布していたのは大和政権です。

Ⅱ期鏡が配布された時期はⅡ期とⅢ期です。これを配布していたのは大和政権です。

Ⅲ期鏡が配布された時期はⅢ期です。これを配布していたのは大和政権です。

おそらく、Ⅱ期鏡が最も多く配布されたのはⅡ期でしょう。であるならば、Ⅱ期鏡が福岡県で少ないということは、Ⅱ期において、大和政権は福岡県の豪族に限ってⅡ期鏡を余り配布しなかったことになります。もっと踏み込んで言えば、それはⅡ期鏡に限ったことではなくて、Ⅰ期鏡も同じだったのではないでしょうか。つまり、Ⅱ期において大和政権は福岡県の豪族に三角縁神獣鏡を配布しなかった。Ⅲ期に至って大和政権は福岡県の豪族に三角縁神獣鏡(Ⅰ期鏡、Ⅱ期鏡、Ⅲ期鏡)を配布し始めた。このように推定されるのです。

福岡県におけるⅢ期鏡の比率が他地域と大差ないのは、大和政権はⅢ期に三角縁神獣鏡を福岡県の豪族に配っていたからです。

福永氏の考えによれば、卑弥呼・台与政権が大和政権に繋がることで、三角縁神獣鏡の配布は最初から最後まで一貫して畿内政権が行っていたとされます。ところが、この福永説では、270年から四世紀前半までの時期において、畿内政権が福岡県の豪族に三角縁神獣鏡を配布しなかったことを説明するのが困難です。

そこで私は次のように考えます〔注3、第十三章〕。すなわち、260年代末まで三角縁神獣鏡(Ⅰ期鏡)を配布していたのは卑弥呼・台与政権である。ただしそれは畿内の政権ではなかった〔私説では、それは吉備の政権である〕。魏志倭人伝に記されるように、福岡県は卑弥呼・台与政権の傘下にあった。そのため、三角縁神獣鏡(Ⅰ期鏡)の配布先には福岡県も含まれていた。福岡県にⅠ期鏡が十分にあるのはそのためである。270年になり三角縁神獣鏡(Ⅰ期鏡、Ⅱ期鏡)の配布元が卑弥呼・台与政権から大和政権に移行した〔私説では、260年代末に吉備の卑弥呼・台与政権が大和政権により滅ぼされ、その結果、前者が抱えていたⅠ期鏡および鏡製作者が後者に移された〕。ところで、この時期の福岡県は大和政権の傘下になかった〔このことは『古事記』『日本書紀』の記事内容と合致する〕。そのため、三角縁神獣鏡(Ⅰ期鏡、Ⅱ期鏡)は福岡県に配られなかった。福岡県でⅡ期鏡が少ないのはそのためである。四世紀後半になり福岡県は大和政権の傘下に加わった〔このことは『古事記』『日本書紀』の記事内容と合致する〕。それにより大和政権は三角縁神獣鏡(Ⅰ期鏡、Ⅱ期鏡、Ⅲ期鏡)を福岡県に配り始めた。福岡県にⅢ期鏡が十分にあるのはそのためである。

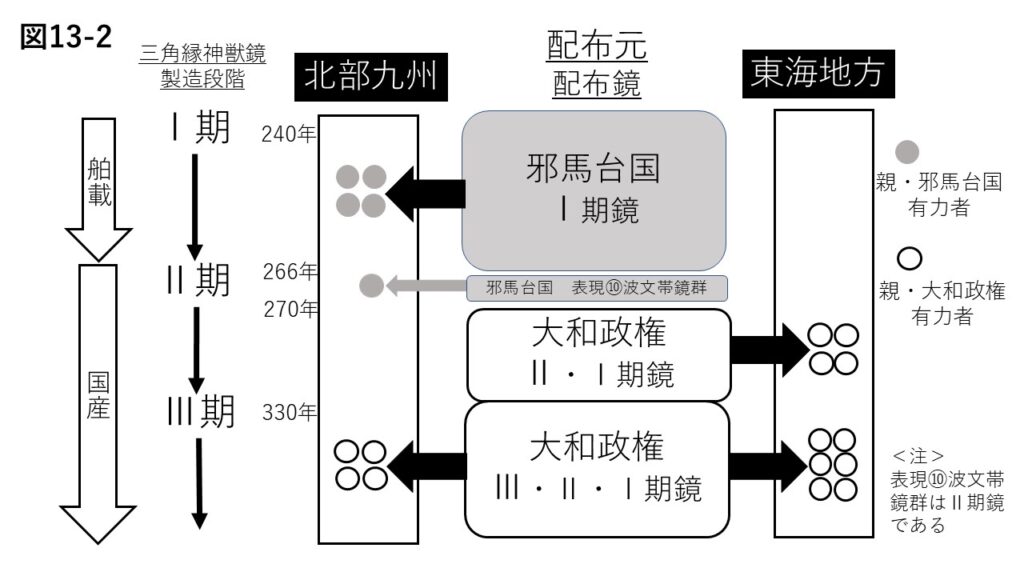

2019年の拙著〔注3〕にてこのことを模式図にしました。それが〔図D〕です。

〔図D〕〔注3〕

ただし、上記の私見には例外があります〔注3、第十三章〕。それが、遠賀川流域にある忠隈古墳(ただくまこふん)〔忠隈1号墳〕(福岡県飯塚市忠隈)です〔注9〕。ちなみに、この古墳が所在する福岡県飯塚市は、魏志倭人伝の「不弥国」に当たります。この古墳は墳長42㍍の円墳です。ここから、一面の上方作系浮彫式獣帯鏡とともに一面の三角縁神獣鏡が出土しました。それが三角縁波文帯三神三獣鏡〔京大目録131〕です。これは、福永編年〔注1〕の舶載D段階、岩本編年〔注10〕の舶載第4段階、岸本分類〔注11〕の表現⑩の波文帯鏡群であり、新式の「舶載」三角縁神獣鏡の典型です。上記の私の分類ではⅡ期鏡です。

問題はこの古墳の年代です。それは、前方後円墳集成編年の2期〔注12〕、古墳時代前期前半末〔注13〕と見られています。これはⅡ期に当たります。つまり、Ⅱ期にⅡ期鏡が福岡県の忠隈古墳の被葬者に配布されていたのです。

これを一体どう解釈すべきでしょうか?邪馬台国吉備説に立つ私は次のように推定します。

先述したように、266年に西晋王朝に朝貢した台与の使節団が帰国する際に、三角縁神獣鏡の工人集団が一緒に渡来しました。彼らが初めて住み着いた地が吉備です。台与の都は吉備だからです。ところが、彼らが吉備で過ごした期間は極めて短いものでした。260年代末に吉備の台与政権は大和政権によって倒され、その結果、三角縁神獣鏡の工人は大和に連れて行かれたからです。彼らは新天地の大和でⅡ期鏡を製作しました。従って、本格的にⅡ期鏡が生産された地は大和であり、殆どのⅡ期鏡は大和政権によって配布されました。とはいえ、Ⅱ期鏡の製作が始まった場所は、彼ら工人が最初に住み着いた吉備です。彼らは、吉備で過ごした二~三年間に、少数ながらⅡ期鏡を製作したのです。Ⅱ期鏡の嚆矢は岸本分類〔注11〕の表現⑩です。従って、それら例外的なⅡ期鏡は岸本分類の表現⑩を持ちます。これらの鏡は、大和政権により倒される直前の吉備の台与政権により配布されたのです。その内の一面が忠隈古墳出土の三角縁波文帯三神三獣鏡です。共伴する上方作系浮彫式獣帯鏡は、この古墳の被葬者本人またはその親が入手したものです。それを配ったのも吉備の卑弥呼・台与政権です。

〔図D〕は、忠隈古墳のことを念頭に置いて作成したものです〔注3〕。そこにおいて、表現⑩の波文帯鏡群が、266年から270年までの短期間に、邪馬台国から北部九州に配布されたとするのは、上記のことを考慮したものです。

つづく

注:

〔注1〕福永伸哉 2005『三角縁神獣鏡の研究』大阪大学出版会

〔注2〕福永伸哉 2025「三角縁神獣鏡と親魏倭王」宮本一夫(編集)日本考古学協会(企画)『論争 邪馬台国』雄山閣

〔注3〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房

〔注4〕福永伸哉 2011「魏晋の銅鏡生産と三角縁神獣鏡」金関恕(監修)『古代の鏡と東アジア』学生社

〔注5〕京都大学の目録番号があり、且つ、福永編年が示されている三角縁神獣鏡に限定しました。

〔注6〕沖ノ島出土鏡を除外した理由は、それらが四世紀後半以降に大和政権が沖ノ島祭祀で奉納した鏡であって、古墳からの出土鏡ではないからです。つまりそれらは、三角縁神獣鏡を差配する政権が自らに従う各地の有力者に配布した鏡ではないからです。

ちなみに、沖ノ島出土鏡11面の福永編年は、舶載Cが1面、舶載Dが1面、倣製Ⅰが1面、倣製Ⅱが1面、倣製Ⅲが1面、倣製Ⅳが4面、倣製Ⅴが2面です。これを本文で示した私の分類に置き換えると、Ⅰ期鏡が1面、Ⅱ期鏡が2面、Ⅲ期鏡が8面となります。全国平均と比して、Ⅰ期鏡の比率が低く、Ⅲ期鏡の比率が高いのが特徴です。

〔注7〕「中国・四国」とは、山口、広島、岡山、島根、鳥取および愛媛、香川、徳島、高知の各県の総和を指します。

〔注8〕「東海四県」とは、岐阜、三重、愛知、静岡の各県の総和を指します。

〔注9〕毛利哲久(編) 2001『忠隈古墳群 穂波町文化財調査報告書 第13集』穂波町教育委員会

〔注10〕岩本崇 2020『三角縁神獣鏡と古墳時代の社会』六一書房

〔注11〕岸本直文 1989「三角縁神獣鏡製作の工人群」『史林』第72巻第5号:史学研究会

〔注12〕藏富士寛 2011「古墳文化の地域的諸相 九州【九州北部】」広瀬和雄・和田晴吾(編)『講座日本の考古学7 古墳時代(上)』青木書店

〔注13〕安部和城・松浦宇哲 2025「遠賀川流域における弥生・古墳時代の銅鏡」第26回九州前方後円墳研究会長崎大会実行委員会(編)『九州島の古墳時代における銅鏡の様相』(大会は2025年6月7日・8日に雲仙市にて開催)資料集

2025年10月26日 投稿