以下は、2020年3月14日に投稿した記事です。

三角縁神獣鏡を配布し始めたのは吉備の卑弥呼である<口演の拙稿>

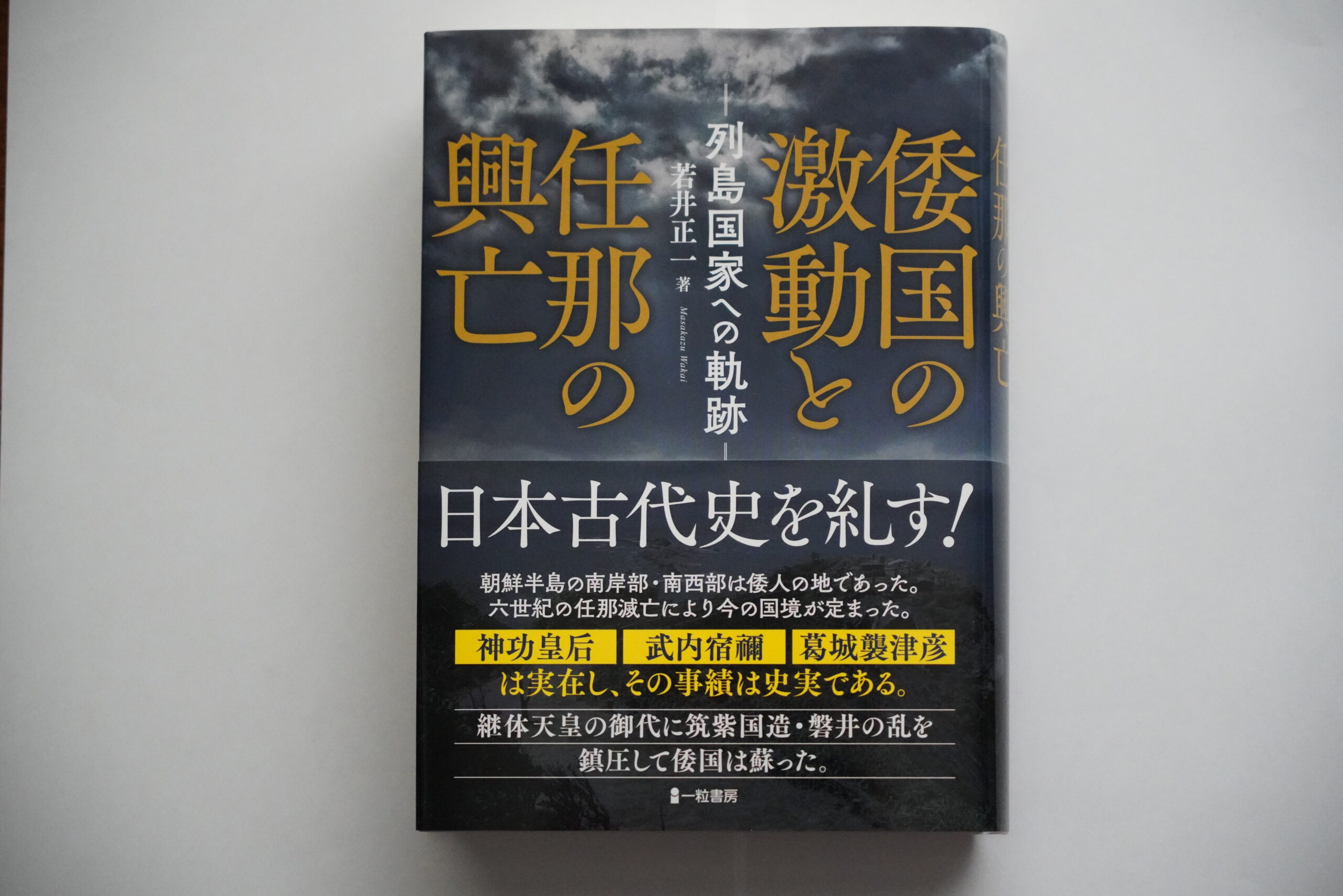

私は、2019年12月に上梓した拙著『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』(一粒書房)にて、三角縁神獣鏡の配布を始めたのは吉備の王権であり、吉備こそが邪馬台国であると説いた。

これは、2016年6月に東京で発表した内容を土台として、それを大きく発展させたものである。その発表とは、「九州の歴史と文化を楽しむ会」(会長 菊池秀夫氏)主催による「古代史文化フォーラム」(2016年6月4日 港区立いきいきプラザ 東京)での口演である。

その際に配布した資料はインターネットにて公開されている。以下に、それを掲載する(図表は割愛)。

三角縁神獣鏡の配布を始めたのは大和王権ではない

ー邪馬台国吉備説からみた三角縁神獣鏡ー

古代日本研究家 若井正一(わかいまさかず)

三角縁神獣鏡は邪馬台国論争における主要テーマの一つである。この鏡は魏で製作されたと説く陣営(以下、魏鏡説と呼ぶ)は、その出土分布が畿内に集中する事実を以て邪馬台国畿内説の動かぬ証拠とする。これに対して、この鏡は国内で生産されたと説く陣営(以下、国産鏡説と呼ぶ)は、その出土分布が示すのは大和王権の勢力圏であって、邪馬台国の所在地ではないと反論する。このように、両者は大きく隔たっており、まるで水と油の関係に見える。ところが、別の角度から光を当てると、両者は或る重要な前提を共有していることに気付く。この鏡の配布元が大和王権であるという思い込みのことだ。それは本当に正しいのだろうか?

これまで私は、邪馬台国吉備説・狗奴国大和説〔著書1-4〕〔論文1-3〕の立場から、三角縁神獣鏡の配布を始めたのは吉備の邪馬台国であって、大和の狗奴国王権ではないと唱えてきた〔著書4〕〔論文4-6〕。今回、新たな材料で肉付けして、改めて自説を世に問う。それは、以下の【1】から【4】までの四つである。なお、文中の敬称は略させていただく。

【1】三角縁神獣鏡は「卑弥呼の鏡」として誕生した。

景初三年(西暦239年)、魏王朝は初めて来貢した卑弥呼に「銅鏡百枚」を下賜した。今日の古鏡専門家は一致して、三角縁神獣鏡はこの「銅鏡百枚」用の特鋳品として生まれたのであり、その内の一枚が神原神社古墳(島根県雲南市加茂町神原)〔図表1〕出土の景初三年銘三角縁神獣鏡(以下、景初三年三角縁と呼ぶ)であると説く〔注1〕。

私はこの説を支持する。その理由は以下の①から⑤までの五点である。

① 景初三年は卑弥呼の使者が魏に滞在していた時期である。とすると、景初三年三角縁が卑弥呼の朝貢に関連することを示唆する。

② 景初三年三角縁は型式学的に最古の三角縁神獣鏡である〔注1,2〕。このことは、景初三年が三角縁神獣鏡の生まれた年という仮説に合致する。

③ 和泉黄金塚古墳(大阪府和泉市上代町)出土の景初三年銘画文帯同向式神獣鏡から景初三年三角縁(三角縁同向式神獣鏡)までの型式変化が、安満宮山古墳(大阪府高槻市安満御所の町)出土の鏡(5号鏡)を介して順次辿ることができる〔図表2,3〕。このことは、景初三年の一年間という短期間に、新たな鏡を創作する特別な事情があったことを示唆する。これは、三角縁神獣鏡が景初三年に「銅鏡百枚」用に新作されたという仮説に合致する。

④ 神原神社古墳は出雲における最古の古墳である。その年代は「箸墓より一段階遅れるものの、布留1式段階初頭から大きく後に下ることはまずないであろう」〔注3〕とされる。すなわち三世紀後半~末と推定される。とすると、鏡の製作からその副葬までの期間はおおよそ半世紀である。このことは、この古墳の被葬者が生前のうちに卑弥呼からこの鏡を配布されたという仮説に矛盾しない。

⑤ 景初三年三角縁は古墳に副葬された唯一の鏡であり、被葬者の頭または胸に接して置かれていた〔注2〕〔図表4〕。このことは、この鏡が被葬者にとって重要な威信財であったことを意味する。この事実は、それが魏王朝から下賜された貴重な鏡であるという仮説に合致する。

【2】 「舶載」三角縁神獣鏡の相当数が実は国産鏡である。

古鏡専門家は三角縁神獣鏡(以下、三角縁と呼ぶ)を次のように二分する。すなわち、中国(魏・晋)で製作され我が国にもたらされた鏡(舶載三角縁)と、それを手本に我が国で製作された鏡(仿製三角縁)とである。その上で、年代的に舶載三角縁を先、仿製三角縁を後と見なす。更に彼らは、舶載三角縁を数段階に編年する〔図表5〕。その一つ、福永伸哉による編年案(以下、福永編年と呼ぶ)では、舶載三角縁はAからDまでの4段階に分類され、その製作期間は239年から280年代までの40-50年間とされる〔図表6〕。

ところが最近、この長年の定説に疑問を投げかける発表が相次いでいる〔図表7〕。それら新研究が意味することは、新しい段階の舶載三角縁と仿製三角縁との間に差異はないということだ。となると、新段階の舶載三角縁は実際には国産鏡であるのか、その反対に、仿製三角縁は実際には中国鏡であるのかのどちらか、ということになる。

その答えのヒントとなるのが、鏡作坐天照御魂神社(奈良県磯城郡田原本町八尾)〔図表8〕の神宝、すなわち内区だけの特異な鏡〔図表9〕である。何故それは外区を欠くのか?諸氏による説がある〔図表10〕。このうちで森浩一、大和岩雄による見解が妥当である。つまり、この神宝は三角縁神獣鏡製作の原型であったということだ。換言すれば、この神宝は三角縁が国産されていたことの物証であるということだ。このことを裏付けるのが、東之宮古墳(愛知県犬山市大字犬山)〔図表11〕出土の唐草文帯三神二獣鏡である。これは上記神宝の同笵(同型)鏡である。とすると、この鏡は上記神宝を原型に製作された可能性が高い。ところが、である。実はこの鏡は舶載鏡に分類されている〔図表12〕。このことは何を意味するのか?

それは、舶載三角縁とされているものの相当数が実は国産である、ということだ。国内における三角縁の製作は、古鏡専門家が想定しているより早く始まっていた、ということだ〔図表13〕。新段階の舶載三角縁と仿製三角縁との間に区別がないのは、前者が実際には仿製三角縁であるからに他ならない。

福永編年のD段階鏡は270年代から280年代にかけての製作とされる〔図表6〕。ところが実際には、倭国はこの時既に中国王朝への遣使を止めている〔論文3〕。この点からも、D段階鏡が舶載されたという見立てには無理がある。D段階の舶載三角縁は実際には仿製鏡である〔図表13〕。

一つ付言する。洛陽で出土した三角縁神獣鏡が存在するというニュースが2015年に駆け巡った。これを実見した西川寿勝は、これは紛れもなく三角縁神獣鏡であり、5段階中の第2段階に当たると報告している(「邪馬台国の会」2016年1月24日東京での配付資料)。ただし、これは発掘資料ではないため、ニュースの真偽が未だ定まっていない。従って、これに依って立論するのは現段階では非常に危ういと言わざるを得ない。それを承知で敢えて言えば、これが本物の洛陽出土鏡である可能性は排除できないと考える。なぜなら、この鏡は比較的早期(第2段階)の三角縁であるからだ。この段階の三角縁であるならば、中国で製作されていたとしても不思議はないからだ〔図表13〕。

【3】三角縁神獣鏡の配布を始めたのは大和王権ではない。

魏鏡説、国産鏡説のどちらにおいても、三角縁を配布したのは大和王権であるとされる。その理由は、第一に、大和およびその隣接地には多量の三角縁を出土した前期古墳が複数あるからだ。椿井大塚山古墳(京都府木津川市山城町)から33面、黒塚古墳(奈良県天理市柳本町)から33面、桜井茶臼山古墳(奈良県桜井市大字外山)から26面以上である。つまり、三角縁の出土分布は、数量的に明らかに大和にある。第二に、これら多量の三角縁の同笵(同型)鏡が全国各地の古墳から出土しているからだ。その関係は、あたかも三角縁が大和から全国に向けて配布されたかに見える。

なるほど大和王権が三角縁の配布を行ったのは間違いない。先述の東之宮古墳出土の三角縁4面〔図表12〕はまさにその例である。私がここで問題にしたいのは、三角縁の配布を始めた者である。果たしてそれも大和王権なのか?三角縁の配布は最初から最後まで一貫して大和王権であったのか?

黒塚古墳から出土した大量の三角縁はどれも古いタイプのものである〔図表14〕。同様に、摂津の西求女塚古墳(兵庫県神戸市灘区都通)、播磨の権現山51号墳(兵庫県たつの市御津町)から出土した複数枚の三角縁もどれも古式のものである。そこで邪馬台国畿内説の信奉者は、大和から吉備に及ぶベルト地帯なるものを想定する〔図表15〕。このベルト地帯の内には、出現期古墳(最初期の古墳)の徴証である特殊器台形埴輪を出土する古墳が散在する。その上で彼らは、古墳はこのベルト地帯に先ず現れ、三角縁の配布もこのベルト地帯で始まったと推定する。ただし、ここで考えられている配布の方向は、吉備から大和へではなくて、大和から吉備へである。特殊器台形埴輪は吉備から大和へと搬入されたことが考古学的に明らかになっている〔図表16〕にもかかわらず、である。

私は、三角縁神獣鏡の配布を始めたのは大和王権ではなくて、それより西方の王権と考える。その理由は、以下の〔A〕から〔F〕までの6つである。

〔A〕三角縁神獣鏡が出土した箸墓古墳併行期(布留0式古相)の古墳は奈良県にはない。

古い型式の三角縁神獣鏡を出土するからといって、その古墳の年代は必ずしも古いとは限らない。逆に最初期の古墳から三角縁が出土すれば、その鏡は必然的に古い型式のものとなる。つまり、三角縁が配布され始めた当初の状況を知るには、鏡の型式の古さではなくて、それを出土する古墳の古さを問わなければならない。

定型化した大型古墳は箸墓古墳を以て嚆矢とする。それは、土器形式で布留0式の古い段階に造営された。しかし、箸墓古墳は調査されていないため、そこに三角縁があるのかどうかは不明である。そのため我々の課題は、箸墓古墳と同時期(箸墓古墳併行期)に造営され、三角縁神獣鏡を出土する古墳を探求することとなる。

そこで先ず、大和およびその近隣で三角縁神獣鏡を出土する前期古墳を検討してみよう。それには、前述した椿井大塚山古墳、黒塚古墳、桜井茶臼山古墳、および三角縁9面が出た新山古墳(奈良県北葛城郡広陵町)が挙げられる。しかし、これらはすべて箸墓古墳の次の段階以降に現れた古墳であり、箸墓古墳併行期のものではない。

次に、奈良県における箸墓古墳併行期の古墳を検討してみよう。それには次の四つが挙げられる。①ホケノ山古墳 (桜井市大字箸中): 画文帯同向式神獣鏡 1面、他数面。三角縁神獣鏡なし。 ②葛本弁天塚古墳 (橿原市葛本町): 鏡は未発見。 ③中山大塚古墳 (天理市中山町): 半肉彫獣帯鏡片。三角縁神獣鏡なし。 ④久渡 3号墳 (北葛城郡上牧町): 画文帯環状乳神獣鏡 1面。三角縁神獣鏡なし。以上である。このうち、②と③とは調査時点で既に甚だしく盗掘されており、確かなことは分からない。それを考慮しなくてはならないが、いずれにおいても三角縁神獣鏡は出土していない。

〔B〕三角縁神獣鏡を出土した箸墓古墳併行期の古墳は中国地方および北部九州に所在する。

2015年秋に吉備の国・岡山から、我々の課題に関わる重要なニュースが発せられた〔図表17〕。これは古文書の発見を報じたものだ。そこには、江戸時代に備前国上道郡平井村の古墳から八面の鏡が出土したと記されていた。残念ながら、これら鏡の現物は現在失われている。しかし幸いなことに、その古文書は鏡三面の模写とその銘文とを墨書きしているため、専門家ならば鏡の正体をある程度絞り込むことが出来る。鑑定した古鏡研究の権威、福永伸哉によれば、そのうち二面は西暦240年代製作の三角縁神獣鏡であるという。となると、三角縁として早期のものである。更に重要なことは、鏡が出土した古墳である。岡山県古代吉備文化財センターの宇垣匤雅によれば、それは操山109号墳(岡山市中区平井)と断定できるという。

この新発見に私が大きな関心を寄せる理由は出土古墳の年代にある。古墳時代初期に製作された祭祀用大型土器に特殊器台形埴輪(別名、都月型円筒埴輪)がある〔図表18〕。操山109号墳からもそれが出ているが、ここで注目すべきは、それが型式学的に最古段階のものであることだ〔注4〕。つまり、操山109号墳は吉備の古墳のうちで浦間茶臼山古墳と並ぶ最古の古墳である。否それに留まらず、それは全国的な見地からも最古級の古墳である。そういう古墳から早期段階の三角縁がかつて出土していたわけだ。

かつては、特殊器台形埴輪と三角縁とが共伴する事例がなかった。そのため、前者の製作は後者の配布に先行しており、その時期は重ならないと見られていた。その通念を覆したのが播磨の権現山51号墳(兵庫県たつの市御津町)である。特殊器台形埴輪が出土するこの前方後方墳には5面の三角縁が副葬されていた。いずれも福永編年のAまたはB段階のものである。ここで重要なことは、この古墳が庄内式新段階ないしは布留式最古段階という最古級の古墳であることだ〔注5、6〕。

特殊器台形埴輪を有する最古段階の古墳に、複数面の古式の三角縁神獣鏡。この組み合わせは権現山51号墳だけではなかった。それが今回のニュースの意義である。しかも、権現山51号墳の後方部墳頂から吉備系の二重口縁壺が出土している〔注5〕。その一方で、大和系ないしは畿内系の遺物は見つかっていない。従って、考古学的事実に即するならば、この古墳は大和ではなくて吉備との関わりが深いと言える。これらの事実は何を意味するのか?権現山51号墳の三角縁は大和王権が配布したものという従来の常識をご破算にすべきなのだ。

そこで改めて既知の発掘結果を見直すと、中国地方や北部九州において、その地域の最古段階の古墳から古式の三角縁が出土していることに気付く。

権現山51号墳の近隣にある前方後円墳、吉島古墳(兵庫県たつの市新宮町)。特殊器台形埴輪・特殊壺形埴輪こそ出ていないものの、最古段階の古墳と見られている。ここから4面の古式の三角縁神獣鏡が出土している。

西に行って、北部九州・奴国の藤崎遺跡32次1号墓(福岡県福岡市早良区藤崎)。ここには三角縁波文帯盤龍鏡が副葬されていた。ここで特記すべきは、埋葬時祭祀に用いられた、箸墓古墳併行期の土器が出土していることだ〔注7〕。このことは余り知られていないが、「真正の『布留0式』併行期(箸墓古墳築造期、纏向辻土壙4下層併行期)に三角縁神獣鏡が存在した事例として非常に重要である」〔注8〕。

東に戻って、先述の安満宮山古墳(大阪府高槻市安満御所の町)。ここには2面の古式の三角縁が副葬されていた〔図表2〕。ここからは年代につながる土器は発見されなかったが、「木棺を深く埋置するための墓坑の形状や鏡を積み重ねる埋納法が古墳祭祀の定型化以前の手法」〔注9〕と見られている。

以上、大阪北部、中国地方、北部九州に所在する5つの古墳では、箸墓古墳併行期に三角縁神獣鏡が副葬されていた〔図表19〕。

〔C〕大和王権が配布した三角縁神獣鏡は最重要の副葬品として配置されない。

安満宮山古墳では、2面の三角縁は棺の中で被葬者の頭部付近に置かれていた〔注9〕〔図表2〕。権現山51号墳では、5面の三角縁は棺の中で被葬者の頭部を取り囲むように置かれていた〔注5〕。藤崎遺跡32次1号墓では、1面の三角縁は石棺の中に副葬されていた〔注7〕。また、箸墓古墳併行期ではないものの、三世紀後半の古墳である神原神社古墳では、景初三年三角縁は棺内にあって最重要の副葬品として被葬者の頭ないしは胸に接して置かれていた〔注2〕〔図表4〕。以上のように、大和王権との関わりが見られない最初期古墳では、三角縁神獣鏡は最重要の副葬品として扱われている。

これに対して、黒塚古墳では33面の三角縁は棺の外で棺を取り囲むように置かれていた〔注10〕〔図表4〕。東之宮古墳では、棺内の被葬者頭付近に置かれた最重要の鏡は倭鏡である人物禽獣文鏡Aであった。4面の三角縁はすべて、石槨東小口の、棺内か棺外かが判然としない場所に置かれていた〔注11〕。以上のように、大和王権からの配布と思われる三角縁神獣鏡は重要な副葬品として扱われず、威信財というよりは葬具を思わせる。

〔D〕福岡平野における前期前半の古墳から出土した三角縁神獣鏡に新段階のものはない。

辻田淳一郎によれば、古墳時代前期前半の福岡平野周辺からは多くの舶載三角縁神獣鏡が出土しているが、それらはことごとく辻田編年〔注12〕〔図表5〕の第Ⅰ・第Ⅱ段階のものであり、第Ⅲ段階のものが見られないという〔注12〕。また、北部九州全般において、「前期の早い時期に舶載三角縁神獣鏡を複数副葬するような地域ではそれ以降に古墳の築造が継続しない場合が多い」という〔注12〕。

このことは何を示唆するのか?既述のように、舶載三角縁のうちで新しい段階のものは実際には国産鏡である。そして、この場合の国内生産は鏡作坐天照御魂神社を始めとする大和王権のお膝元で行われていた。もし福岡平野周辺の前期前半の古墳に三角縁をもたらしたのが大和王権であるならば、その三角縁には古式のみならず新式のものもあるはずだ。しかし実際には、大和王権が製作した新式の鏡は欠けている。ということは、そこに三角縁を配布したのは大和王権という前提自体が疑わしいことになる。古墳時代前期前半の北部九州に三角縁を配布したのが非大和王権であるならば、配布先の地域で古墳が継続しないのはもっともなことである。というのは、それらの地域の後ろ盾となっていた非大和王権は大和王権の勢力伸長に伴い滅亡したからだ。

〔E〕最古の三角縁神獣鏡が出土した神原神社古墳は大和との繋がりを持たない。

既述したように、神原神社古墳から出土した景初三年銘三角縁神獣鏡は最古型式のものである。もし、この鏡を配布したのが大和王権であるならば、この古墳から大和との繋がりを示す遺物の出土が期待される。ところが、実際にはそれはない。

藤田憲司によれば、神原神社古墳から吉備の特殊壺が出土しているという〔注3、p96-97〕。この指摘は非常に重要である。時代は遡るが、弥生時代後期後半。神原神社古墳と同様に西出雲の斐伊川沿岸に築かれた四隅突出型墳丘墓、西谷墳丘墓群〔図表20〕。そこに吉備の特殊器台・特殊壺が存在したことは有名である。つまり、西出雲は伝統的に吉備との交流が濃密であった。だから、古墳時代初期の神原神社古墳に吉備の特殊壺があることに何ら不思議はない。

神原神社古墳の被葬者は大和ではなくて、吉備と密接な関係を築いていた。だとすると、景初三年三角縁をこの被葬者に配ったのは大和王権ではなくて吉備王権だったのではないだろうか。

〔F〕神原神社古墳の被葬者・出雲振根は大和王権への服属を拒んだ。

『日本書紀』崇神天皇六十年条に次の記事がある。大和王権は吉備を平定した後、出雲氏に神宝を差し出すように求めた。出雲氏には兄弟がいた。兄の名は振根(ふるね)、弟の名は飯入根(いひいりね)である。神宝を管理していたのは兄であった。ところが、弟は兄の留守中に無断でそれを渡してしまった。事後にそれを知った兄は怒りの余り弟を殺害した。弟・飯入根の子である鸕濡渟(うかづくぬ)らの告発により事件を知った大和王権は、吉備津彦らを派遣して兄・振根を誅殺したという。その後、鸕濡渟が出雲氏を引き継ぎ、その子孫が代々の出雲国造を務めた。

大和王権が覇権確立に向けて大きな一歩を踏み出した三世紀後半、出雲氏の内部に路線対立があったことを崇神『紀』は示している。反・大和を貫くか親・大和に転ずるか、である。時代の激流は兄弟を引き裂いた。生き残ったのは大和王権への服属を選んだ弟の家系である。

一方、敢えて時勢に逆らい滅ぼされたのが兄・出雲振根である。とはいえ、彼を慕う人々の思いまでもが掻き消されたわけではない。というのも、彼の亡骸は丁重に葬られたからだ。享保二年(1717)に松江藩により編纂された地誌『雲陽誌』の大原郡・神原の条に、「兄塚 振根の墓なり」とある。出雲振根の墓は神原にある、というのだ。神原といえば神原神社古墳である。とすると、それこそが「兄塚 振根の墓」ではないのか?実際に、地元の神原ならびに神原神社ではそう言い伝えられており、古墳の主・出雲振根の遺徳を偲ぶ祭典が毎年行われている。1700年以上経た今でも彼の伝説は出雲の地で生きているわけだ。神原神社古墳の推定築造時期は布留1式初頭(三世紀後半から末)である〔注3〕。この古墳の被葬者が出雲振根であることに考古学的にも矛盾はない。

出雲振根は大和への服従を拒否した。その振根にとって大切な鏡が大和王権から配布されたものであるはずがない。繰り返すが、神原神社古墳が示すのは吉備との親密な関係である。とすると、彼に景初三年三角縁を配ったのは、彼が誅殺される前に既に大和王権により滅ぼされていた吉備王権なのではなかろうか。つまり、吉備と出雲とは同盟関係を結んで、台頭する大和王権に対抗していた。その結束の証が景初三年三角縁なのではなかろうか。

【4】三角縁神獣鏡の製作と配布に関する私の仮説

結びにあたって、邪馬台国吉備説・狗奴国大和説の立場から、三角縁神獣鏡に関する仮説を提示する〔図表13〕。

景初三年(239年)に、卑弥呼への下賜品として魏王朝は新たなタイプの鏡を創作した。これが三角縁神獣鏡である。この鏡は正始元年(240年)に「銅鏡百枚」のうちの一種として吉備の卑弥呼にもたらされた。ここに我が国における三角縁の歴史は始まった。卑弥呼はそれを自らに従う各地の有力者に配布した。そのうちの一枚が神原神社古墳の三角縁である。そしておそらく、その一部が安満宮山古墳の一部の鏡である。吉備王権はその後も使者を中国に送って、新たな三角縁を入手した。とともに、おそらく、それを素にして自ら三角縁の製作を始めた。途切れなく各地に供給するためである。

西暦260年代末、大和王権は邪馬台国を滅ぼした。この事変によってはじめて、吉備王権が抱えていた大量の三角縁とそれを製作する工人とが大和王権の手に渡り、時を置かず大和に移された。こうして、吉備王権に替わって大和王権が三角縁の生産と配布とを取り仕切るようになった。ここに至って三角縁は黒塚古墳を初めとする大和の古墳に副葬され始め、やがてそれが全国各地の古墳の定番となった。以上である。

著書

〔1〕若井正一『ヤマトの誕生 第一巻』(文芸社 2004)

〔2〕若井正一『吉備の邪馬台国と大和の狗奴国』(歴研 2009)

〔3〕共著『卑弥呼は近江か出雲か吉備か』(テレビせとうち 2013)

〔4〕共著『卑弥呼と邪馬台国』(テレビせとうち 2014)

論文

〔1〕若井正一「吉備の邪馬台国と大和の狗奴国」『邪馬台国研究大会』(主催:全国歴史研究会・邪馬台国研究大会実行委員会 2011年7月16日 東京)資料集

〔2〕若井正一「邪馬台国吉備説・狗奴国大和説の提唱」『全国邪馬台国連絡協議会 第1回東京地区大会 私の邪馬台国論』(主催:全国邪馬台国連絡協議会 2014年7月19日 東京)資料集

〔3〕若井正一「狗奴国大和説」『第1回狗奴国サミットin沼津』(主催:全国邪馬台国連絡協議会 2016年2月13日 沼津)資料集

〔4〕若井正一「出雲振根と景初三年銘三角縁神獣鏡」『歴史研究』第629号(歴研 2015年3月号)

〔5〕若井正一「邪馬台国吉備説からみた三角縁神獣鏡」『歴史研究』第636号(歴研 2015年11月号)

〔6〕若井正一「邪馬台国吉備説からみた三角縁神獣鏡 その2」『歴史研究』第639号(歴研 2016年3月号)

注

〔1〕福永伸哉ら6名『シンポジウム 三角縁神獣鏡』(学生社 2003年)

〔2〕『神原神社古墳』(島根県加茂町教育委員会 2002年3月)

〔3〕藤田憲司『山陰弥生墳丘墓の研究』(日本出版ネットワーク 2010年)

〔4〕宇垣匤雅「特殊器台形埴輪に関する若干の考察」『考古学研究』第31巻3号(1984年12月)頁59-82

〔5〕権現山51号墳発掘調査団(編)『権現山51号墳』(『権現山51号墳』刊行会 1991年3月)

〔6〕岸本道昭「播磨の弥生社会と古墳の成立」『邪馬台国時代の阿波・讃岐・播磨と大和』(学生社 2011)

〔7〕『藤崎遺跡 15 藤崎遺跡32次調査報告 福岡市埋蔵文化財調査報告書第824集』(福岡市教育委員会 2004年)

〔8〕久住猛雄「奴国とその周辺」西谷正(編)『季刊考古学・別冊18 邪馬台国をめぐる国々』(雄山閣 2012年)

〔9〕『安満宮山古墳 発掘調査・復元整備事業報告書』(高槻市教育委員会 2000年)

〔10〕奈良県立橿原考古学研究所(編)『黒塚古墳 調査概報』(学生社 1999年)

〔11〕『犬山市埋蔵文化財調査報告書第12集 史跡 東之宮古墳』(犬山市教育委員会 2014年3月)

〔12〕辻田淳一郎『鏡と初期ヤマト王権』(すいれん舎 2007年)

2020年3月14日投稿

以上、2020年3月14日投稿記事

2025年9月23日 投稿