以下は、2020年2月2日に投稿した記事です。

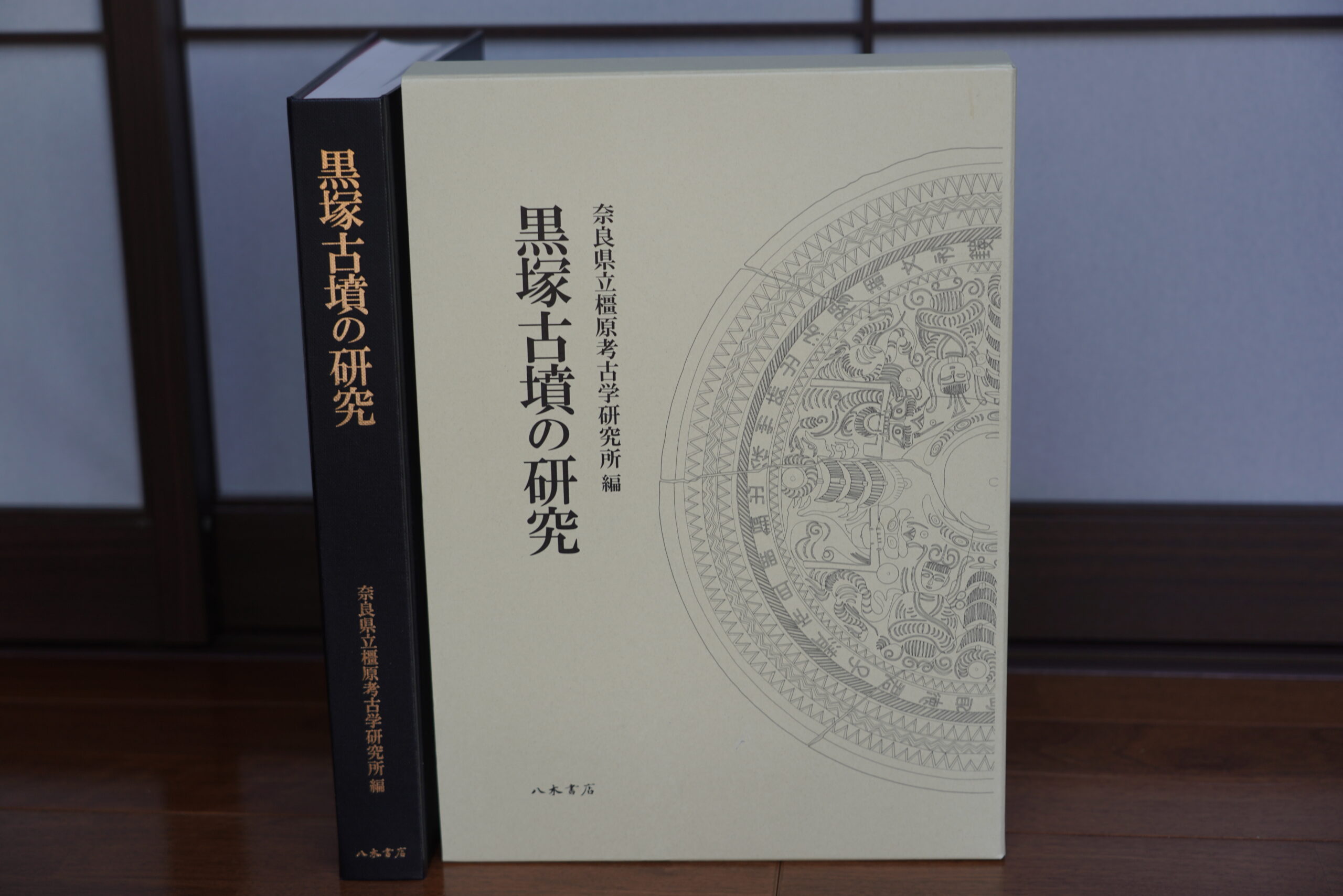

三角縁神獣鏡は、260年代末以降、我が国で製作された(1)

三角縁神獣鏡は邪馬台国の所在地を解明する上で鍵となる遺物である。ところが、その製作地を巡る論争は未だ決着していない。寧ろますます混迷を深めているのが現状である。このことは本ブログの記事〔書評:辻田淳一郎〔著〕『鏡の古代史』角川選書〕で既に述べた。

次の三つの説が対立している。

<説1>当初は中国で作られ、後に我が国で作られた。

以下、これを「From中国製To国産説」と呼ぶ。

<説2>一貫して我が国で作られた。

以下、これを「All国産説」と呼ぶ。

<説3>一貫して中国で作られた。

以下、これを「All中国製説」と呼ぶ。

従来の定説は、From中国製To国産説である。この場合の中国製品を「舶載三角縁神獣鏡」と称し、国産品を「仿製三角縁神獣鏡」と称するのが慣例である。今日の考古学者の内でこの説を代表するのが、福永伸哉である〔注1〕。最近では、辻田淳一郎がこの説への支持を表明している〔注2〕。

この定説に果敢に異を唱えたのが森浩一である。森は、三角縁神獣鏡が我が国でしか出土していないこと等を根拠に、この鏡は国産であると主張した〔注3〕。All国産説の提唱である。その後、中国の古鏡研究の権威である王仲殊が、三角縁神獣鏡は三国時代の呉の工人が日本列島に渡来して製作した鏡であると唱えるに至って〔注4〕、All国産説はにわかに活気づいた。今なおこの説はアカデミーにおいて健在である〔注5〕。

森浩一とは全く逆の立場から定説を否定したのが、車崎正彦である。車崎は、舶載三角縁神獣鏡のみならず仿製三角縁神獣鏡もまた中国製であると主張した〔注6〕。All中国製説の提唱である。当初この説は孤立しており異端であった。ところが近年、この説への支持が専門家集団の中で急速に広がっている。「現在ではこの立場を支持する研究者も多く、むしろ主流派の一つとなっている」のが現況である〔注2、頁156〕。この説を代表する研究者として、車崎の他に、下垣仁志〔注7〕や岩本崇〔注8〕の名を挙げることができる。

私は、最近上梓した拙著で独自のFrom中国製To国産説を唱えた〔注9〕。それは、三角縁神獣鏡の工人が260年代末に徐州から渡来したことで、その製作地が中国から我が国に移行したという説である。その上で、国産が始まったのは、三角縁神獣鏡編年の内の仿製段階からではなくて、舶載最新段階からであると説いた。私は、その説明の中で、All中国製説が成立しない根拠を五つ挙げた。本ブログでは、その内の一つである三角縁神獣鏡の鋳型に関して、新たな証拠を提示して私説を補強する。

青銅製品は鋳造品であるが故に、その製作には鋳型を要する。従って、もし三角縁神獣鏡の鋳型を見つけ出せれば、その発見は製作地の解明に大きく寄与する。しかし、今日の考古学会では、「ただ現状では製作地に関する仮説のいずれも、製品や鋳型などの直接的な考古学的証拠は殆どない」〔注2、頁170〕という認識が一般的である。

しかし、本当にそうだろうか?

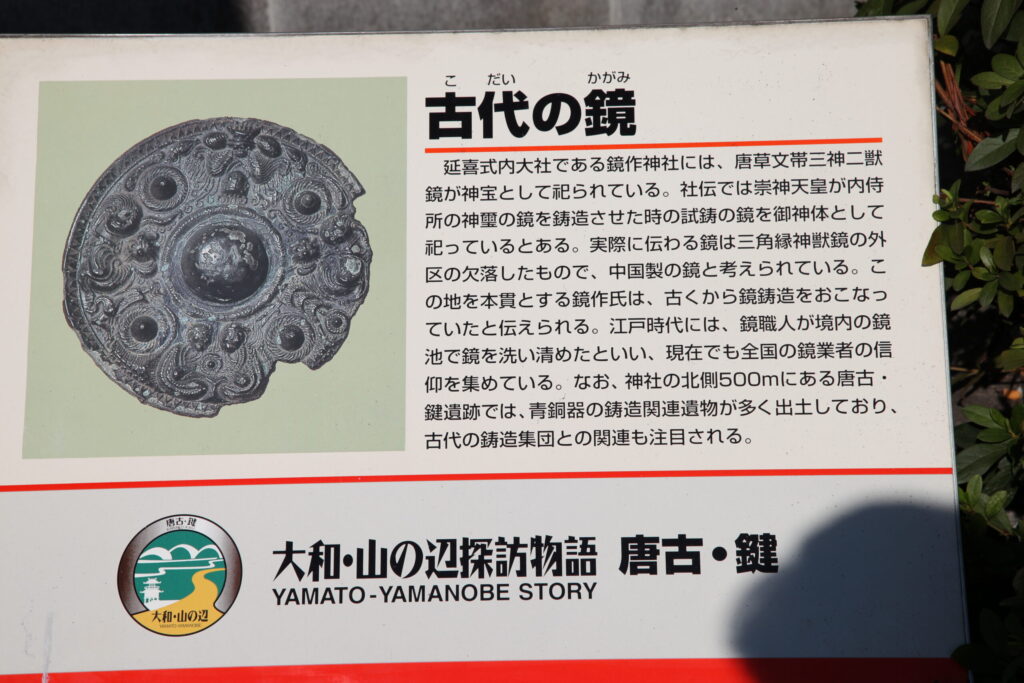

奈良県の磯城地域に、鏡作坐天照御魂神社(奈良県磯城郡田原本町八尾)が鎮座する。通称、鏡作神社である。『延喜式』神名帳において、大和国の城下郡に「鏡作坐天照御魂神社」という大社がある。これに当たるのが、現在の鏡作神社である〔注10〕〔アイキャッチ画像〕。

『和名類聚抄』巻第六において、大和国城下郡に「鏡作」という名の郷が記されている。かつてこの鏡作郷において銅鏡が製作されており、この郷こそが件の神社の鎮座地であることは疑いない。

この神社が配布する「参拝の栞」に次のような社伝が記されている。

「大和平野の真中、大和川の支流寺川の西側に約千七百年前、当社は創建されました。

上代人が己が魂の宿るものとして最も崇敬尊重した鏡を製作することを業としていた鏡作部がこの地一帯に住居し、大和朝廷に仕えていました。

第十代崇神天皇の御代に、三種の神器の一つである八咫鏡を皇居(桜井市金屋)におまつりすることは畏れ多いとして別のところにおまつりすることになり(伊勢神宮の起源)、皇居に別の御鏡をつくることになりました。そこで天皇の命により石凝姥命の子孫である鏡作部が崇神天皇六年九月に、この地において御鏡を鋳造しました。これを内侍所の神鏡と称します。

その鋳造にあたって試鋳した御鏡を天照国照彦火明命(中座)と称えてお祀りしました。併せて遠祖である石凝姥命(右座)並びにその親神である天糖戸命(左座)を氏神としてお祀りいたしました。これが当社の起源です。」

これには解説を要しよう。

『日本書紀』によれば、第十代・崇神天皇が即位して間もない頃、疫病が流行し、そのため多くの民が亡くなり、逃げだし、あるいは反抗した。猛威を振るう疫病に天皇は日々心を痛めていた。ところで、それまで「天照大神」と「倭大国魂」の二神を御殿の内にお祀りしていた。天皇は、その二神の神威を畏れるあまり、共に住むことに不安を感じられた。そこで、この二神を御殿の外に遷して祀ることとした。

今日、伊勢の皇大神宮(内宮)に祀られる八咫鏡は、この時に皇居から運び出された鏡である。

『古語拾遺』(807年、斎部広成の撰)によれば、この時に遷されたのは「天照大神」と「草薙剣」である。今日、前者は皇大神宮に祀られる八咫鏡であり、後者は熱田神宮(愛知県名古屋市)に祀られる草薙剣である。とともに、新たに、鏡が鋳造され剣が鍛造された。これが、代々の天皇にレガリアとして受け継がれる神璽の鏡と剣の起こりである。

ただし、この剣は、源平合戦の折に壇ノ浦に沈み、失われてしまった。今日の宮中にある神璽の剣は、その後に製作されたものである。

話を鏡作神社の社伝に戻そう。それによれば、崇神朝で神璽の鏡を新鋳するに当たって、試作品を鋳造した。その試作された鏡を「天照国照彦火明命」と称えてお祀りした。それが、この神社の起源であるという。つまり、崇神朝で試作された鏡が、この神社のご神体であるわけだ。

いよいよ本題に入ろう。三角縁神獣鏡の製作地を考える本稿で、この神社に言及するのには訳がある。

三角縁神獣鏡には鈕区、内区、界圏、内区外周、外区、縁の六つの領域があり、この順に同心円状に外側を取り囲むことで円盤を形成する。

ところが、鏡作神社には奇妙な神宝が伝来する。それは鈕区、内区、界圏のみであり、それより外側部分がない鏡である。

ちなみに、神社の外に設置された案内板〔上の写真:2014年11月に撮影〕にはその神宝の写真があり、その横に「社伝では崇神天皇が内侍所の神璽の鏡を鋳造させた時の試鋳の鏡を御神体として祀っているとある。実際に伝わる鏡は三角縁神獣鏡の外区の欠落したもので中国製の鏡と考えられている」という説明文が付いている。この説明からは、外区を欠くこの鏡が御神体であるかの如く受け取れる。

大和岩雄は、この鏡の由来についての和田萃の説を批判する中で(後述)、「和田萃は御神体にしていたという前提で論じているが、神社では『神体』でなく『神宝』として扱っている」〔注10〕と述べる。先述した「参拝の栞」においても、この鏡は「御神宝」とされるが、御神体とはされていない。大和岩雄の言うとおり、外区を欠くこの鏡は、祭神である天照国照彦火明神とは別である、すなわち崇神朝で試作された鏡とは別であると考えるべきであろう。御神体の実体は依然として不明であるものの・・・。

ここに至って漸く核心に迫る時が来た。なぜこの神宝は外区を欠くのであろうか?

これには三人の学者・研究者が見解を表している。

1962年に森浩一は、「もし鏡作神社蔵鏡が、鏡を踏み返す原型に使われたか、または製作の標準型として保持されたのであれば、今日中国鏡だとされている三角縁神獣鏡には仿製鏡があることになる」と説いた〔注3〕。

1978年に和田萃は、「(外区の欠失している)例は、他にほとんどなく、人為的になされたと考えざるをえない。(中略)。鏡作神社近傍の古墳から出土した鏡に手が加えられ、ある時期からそれを御神体として奉祀したとの想像も、あながち無稽のことではないだろう」と説いた〔注11〕。

2000年に大和岩雄は、「私は、鏡作の工人が鏡製作の原型として使っているうちに外区が欠けてしまい、鋳造の原型としては使用不能になったため、神社に奉納し、それが神宝として伝えられたものと推測する」と説いた〔注10〕。

以上の三氏の説のうち、和田説は鏡作神社鏡を古墳出土鏡と推定するのに対して、森説と大和説とは鏡製作における原型すなわち鋳型と推定する。この点で前者と後者とは対照的である。もし森・大和説が正しければ、鏡作神社鏡は、大和国城下郡鏡作郷でかつて鏡が製作されていたことの物証となる。

森浩一が鏡作神社鏡=原型説を出した1962年当時では、その原型をもとに製作した鏡は発見されていなかった。その意味では、それはかなり危うい仮説であった。ところが、1973年に大和から離れた尾張の地からこれに関わる重要な成果がもたらされた。東之宮古墳(愛知県犬山市)の発掘調査のことである。この古墳から11面の銅鏡が出土した。三角縁神獣鏡は4面である。そのうちの1面(鏡2)が、三角縁唐草文帯三神二獣鏡である〔注12〕。これが鏡作神社の神宝と内区を同じくすることが判明したのである。鏡背面の文様が同じ鏡同士を同笵(型)鏡といい、三角縁神獣鏡については京都大学文学部考古学教室が付けた整理番号が広く用いられている。鏡作神社鏡と東之宮古墳鏡2とは、京大目録番号89の同笵(型)鏡である。目録89の鏡は、現時点では、この2面だけである。

東之宮古墳鏡2は、鏡作神社鏡が三角縁神獣鏡製作の鋳型であることを強く示唆する。これが意味するところは重大である。なぜなら、大和政権のお膝元で三角縁神獣鏡が製作されていたことを示すからだ。先に、森浩一が「三角縁神獣鏡が我が国でしか出土していないこと等」を根拠にAll国産説を出したと述べた。実を言うと、わざわざここに「等」を付けたのには訳がある。森は、東之宮古墳鏡2が未だ発見されていない段階で、鏡作神社鏡を根拠に「今日中国鏡だとされている三角縁神獣鏡には仿製鏡がある」〔注3〕ことを見抜いたのである。中国製とされる舶載三角縁神獣鏡の一部が国産であると喝破することで、All国産説を提出したのである。その慧眼や恐るべしである。

私は森説に賛同する。三角縁神獣鏡の製作に用いられた鋳型が、鏡作神社において大切に保存され、やがてそれは神宝となったのである。鏡作神社鏡を原型に踏み返すことで、三角縁神獣鏡が作られていた。つまり、三角縁神獣鏡は国産されていた。先述したように、私は近著で、このことを理由の一つにして、近年流行しているAll中国製説を否定するとともに、独自のFrom中国製To国産説を唱えた〔注9〕。

その後の研究で、私説を補強する新たな材料を得た。これについては、次の投稿〔三角縁神獣鏡は、260年代末以降、我が国で製作された(2)〕で論考することとする。

注:

〔注1〕福永伸哉(2005)『三角縁神獣鏡の研究』大阪大学出版会

〔注2〕辻田淳一郎(2019)『鏡の古代史』KADOKAWA

〔注3〕森浩一(1962)「日本の古代文化」『古代史講座 三』学生社〔『森浩一著作集 第一巻』(新泉社 2015)所収〕

〔注4〕王仲殊ら七名(1985)『三角縁神獣鏡の謎』角川書店

〔注5〕菅谷文則(2011)「三角縁神獣鏡 国産説の立場から」『古代の鏡と東アジア』学生社

〔注6〕車崎正彦「漢鏡」「三国鏡・三角縁神獣鏡」『考古資料大観 第5巻 弥生・古墳時代鏡』(小学館 2002)

〔注7〕下垣仁志(2018)『古墳時代銅鏡論考』同成社

〔注8〕岩本崇(2019)「三角縁神獣鏡生産の展開と製作背景」實盛良彦(編)『銅鏡から読み解く2~4世紀の東アジア』勉誠出版

〔注9〕若井正一(2019)『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』(一粒書房)

〔注10〕大和岩雄(2000)「鏡作坐天照御魂神社」谷川健一(編)『日本の神々 神社と聖地 4 大和』(白水社)

〔注11〕和田萃(1978)「古代日本における鏡と神仙思想」森浩一(編)『日本古代文化の探求 鏡』(社会思想社)

〔注12〕渡邉樹・鈴木康高・森下章司(編)(2014)『史跡 東之宮古墳』(犬山市教育委員会)

2020年2月2日投稿

以上、2020年2月2日投稿記事

2025年9月22日 投稿