以下は、2020年4月26日に投稿した記事です。

三角縁神獣鏡を配布し始めたのは吉備の卑弥呼である(4)

<播磨・権現山51号墳>

数多ある古墳のうちで、最初期のものにはいかなる特徴があるのか?かつて、こうした問いを立て、その答えを追い求めた者が岡山大学にいた。後に大考古学者となった近藤義郎である。

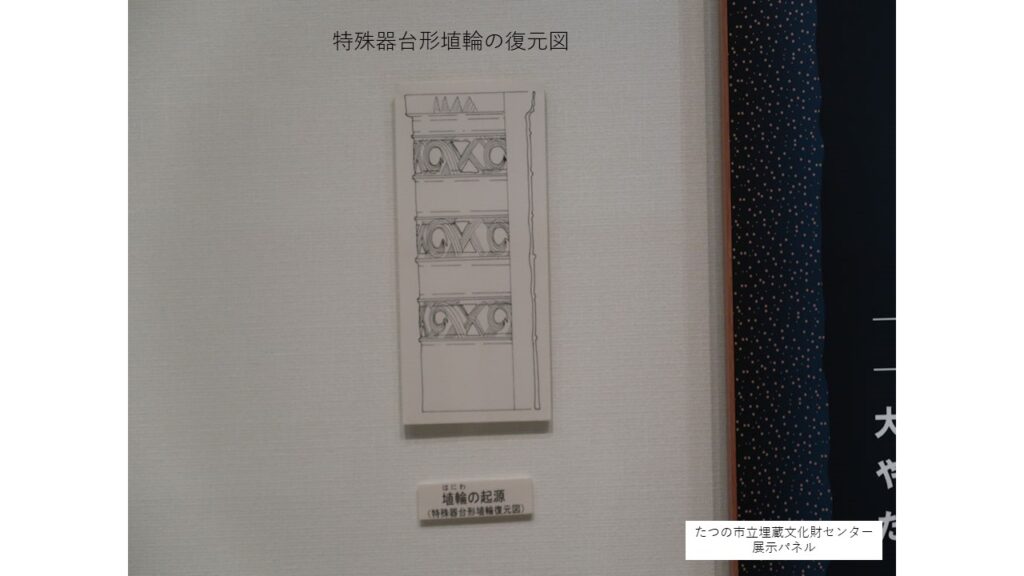

近藤は岡山市の都月坂1号墳の発掘調査に参加した。そこから特異な円筒埴輪が出土した。それは都月型円筒埴輪と命名された。これは今では特殊器台形埴輪と呼ばれることが多い。やがて近藤はこれこそが最古型式の円筒埴輪であると考えるに至った。つまり、円筒埴輪の起源は吉備にあるというわけだ。

古墳の起源に問題意識を抱いたのは近藤が初めてではない。それ以前に、京都大学の大考古学者である小林行雄は、古墳編年のための考古学上の諸要素を考察した。その結果、中国製三角縁神獣鏡が前期古墳を編年する上での指針となることを見いだした。すなわち、最初期の古墳には古いタイプの三角縁神獣鏡が副葬されたという見解である〔注1〕。

ところで、小林の視点には埴輪が抜け落ちていた。それに対して近藤は、古式三角縁神獣鏡だけでなく、特殊器台形埴輪の存在もまた、最初期の古墳であることの徴証であると考えた。

近藤は、自らの説を確かめるために、特殊器台形埴輪と三角縁神獣鏡とが共存する古墳を発見することに執念を燃やした〔注2〕。しかし、どちらか一方が出土する古墳は見つかるものの、両者が共存する古墳はなかなか見つからなかった。盗掘により副葬品が既に失われていた古墳が少なくないことが、発見を妨げる一要因と思われた。

度重なる期待外れの末に漸くたどり着いたのが、播磨の権現山51号墳(兵庫県たつの市御津町)である。近藤を団長とする調査団は1989年に発掘を行い、その当時の世間を騒がす、大きな成果を挙げた〔注3〕。

これは、揖保川(いぼがわ)下流域にあって、河川右岸の丘陵(権現山)上にある、墳丘長42.7㍍の前方後方墳である〔注3〕〔下図〕。

現在の権現山は瀬戸内海から離れた平野部にある。ところが、古墳時代以前の揖保川下流域には、瀬戸内海と繋がる潟湖(ラグーン)があり、そこには御津(みつ)と呼ばれる港があった。この港は瀬戸内海の海上交通の要衝であった。権現山51号墳はこのラグーンを見下ろす高所に位置した〔注4〕。その被葬者はその当時のこの地域の支配者であり、播磨灘を舞台とする交易を差配していた人物と思われる。

この古墳の築造・埋葬時期は、布留0式期古相の段階、すなわち大和の箸墓古墳と同時期(箸墓古墳併行期)である〔注5〕〔注6〕〔注7〕。暦年代で言えば、250年代である。従ってその被葬者は卑弥呼の時代に活躍した人物である〔注6、頁220〕。ただし、亡くなったのは卑弥呼より後である。

この古墳の墳丘の土中から、特殊器台形埴輪および特殊壺形埴輪の多数の破片が出土した〔注3〕〔下図〕。

問題は埋葬施設である。発掘の事前の段階では、激しい盗掘を受けていないとの淡い期待があった。ところが、発掘を進めるにつれて、その期待は急速にしぼんでいった。石槨上部の堆積層は著しく攪乱されており、竪穴式石槨の蓋石は抜き取られていた。そのため副葬品の殆どが既に持ち出されているとの落胆が広がった。しかし、不可解なことに、そして奇跡的なことに、盗掘の手は埋葬施設の中央部から外れており、主要な副葬品は乱掘を免れていた〔注3、頁40〕。やがて、棺の中央部より五面の鏡が姿を現した。それらはすべて古式の三角縁神獣鏡であった〔注8〕。近藤の長年に亘る執念が遂に実った瞬間である。それはひとえに盗掘者が間抜けであったお陰である。

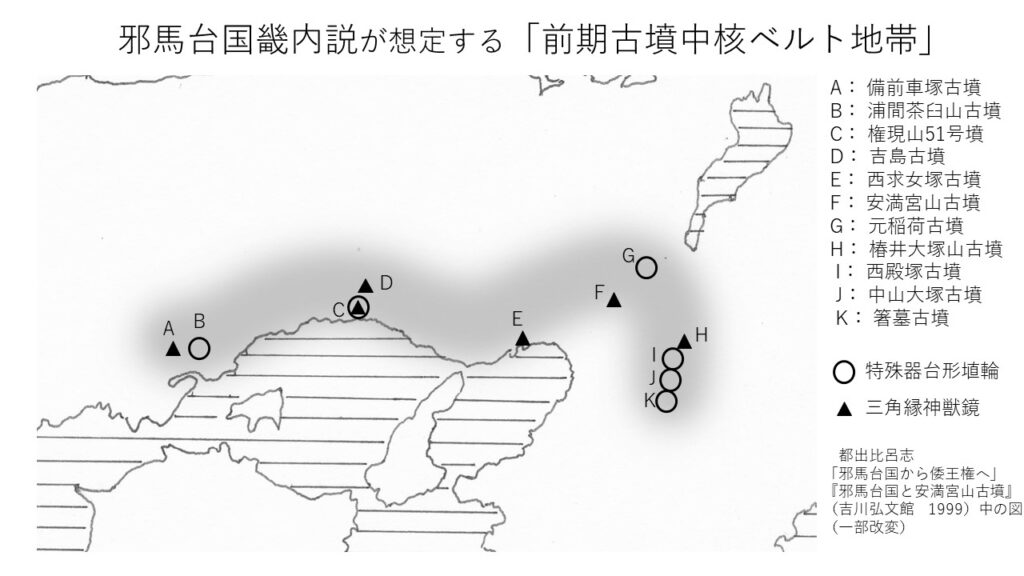

現時点においても、権現山51号墳は、特殊器台形埴輪と三角縁神獣鏡とが共に出土した唯一の古墳である〔上図〕。それでは、この古墳は極めて例外的なのだろうか?2015年10月になって、どうやらそうではないことが分かった。江戸時代の或る古文書が発見されたからだ。そこには、備前国上道郡平井村の古墳から八面の鏡が出土したと記されていた。

残念ながら、これら鏡の現物は現在失われている。しかし幸いなことに、その古文書は鏡三面の模写とその銘文とを墨書きしているため、専門家ならば鏡の正体をある程度絞り込むことができる。

古文書を鑑定した三角縁神獣鏡研究の権威、福永伸哉によれば、三面の内の二面は240年代に製作された中国製三角縁神獣鏡である〔注9〕。古市秀治によれば、これら鏡の出所は操山109号墳(岡山県岡山市中区平井)である〔注9〕。これは墳長約76㍍の前方後円墳である。特殊器台形埴輪が出土した古墳として既に知られている。

つまり、古式の三角縁神獣鏡が副葬され且つ特殊器台形埴輪が設置された古墳は、播磨の権現山51号墳が唯一ではなかった。三角縁神獣鏡はもはや散逸しているものの、備前の操山109号墳もまたその一例であることが判明した。ところで吉備の出現期古墳には、操山109号墳以外にも、浦間茶臼山古墳や七つ𡉕1号墳など数基ある。これらは発掘調査されたが、その時には既に乱掘を受けており、調査は副葬品の全貌を解明することなく終わった。しかし、岡山の考古学者である宇垣匡雅によれば、今回の古文書により、特殊器台形埴輪を有する備前の出現期古墳では三角縁神獣鏡が副葬されていた蓋然性が高まった〔注9〕。近藤義郎の見立てが正しかったことが再確認されたのである。

話はこれで終わらない。というより、本題はここからである。

権現山51号墳や操山109号墳の被葬者に三角縁神獣鏡を配布した主はだれであろうか?

卑弥呼(および台与)は239年の初朝貢以降、魏王朝から三角縁神獣鏡を数次に亘って下賜され、それを自らに従う各地の有力者に配布した。ところで、先述したように、権現山51号墳や操山109号墳の被葬者は卑弥呼と同時代を生きていた。となると、彼らに三角縁神獣鏡を与えたのは卑弥呼であることになる。

そこで問題は、その卑弥呼がいたのはどこなのか、である。考古学者はそれを奈良盆地であるとする。つまり、古式の三角縁神獣鏡を彼らに配布したのは大和政権というのが通説である。

しかし、私はそれは違うと考える。考古学的事実を予断抜きで受けとめれば、三角縁神獣鏡を配布した卑弥呼がいたのは吉備である。

そのことを如実に示すのが、権現山51号墳から出土した一点の土師器である。それは、後方部墳頂の攪乱土中から特殊器台形埴輪・特殊壺形埴輪の破片に混じって出土した二重口縁の壺形土器である〔注3〕〔下図〕。注目すべきは、これが吉備系の土器であることだ〔注3〕〔注5〕〔注7〕。特殊器台形埴輪にしろ、この壺形土器にしろ、この古墳から出土するのは吉備の土器である。このことは、その被葬者が吉備王権との結びつきが強かったことを示す。

それだけではない。権現山51号墳には220点のガラス小玉が副葬されていた〔注3〕。同時期(前方後円墳集成編年1期)の奈良盆地の古墳で、ガラス小玉も含めて玉類が出土した例はない。奈良盆地の古墳で玉類が副葬された嚆矢は、桜井茶臼山古墳および下池山古墳である。これらは前方後円墳集成編年2期の古墳である。つまり、この古墳のガラス小玉は大和政権からもたらされたものではない。

それに対して、集成編年1期の吉備の古墳には玉類の出土例がある〔注10〕。

以上から、播磨の権現山51号墳の被葬者は吉備の王権と繋がっていた。そして勿論、立地からして、備前の操山109号墳の被葬者もまた然りである。彼らは吉備王権の傘下にいたと考えるべきである。

この見立ては文献とも整合的である。

『古事記』孝霊天皇条に、「大吉備津日子命と若建吉備津日子命との二人は、共同して、播磨の氷河之前に忌瓮をすえて、播磨を道の入り口として、吉備国を平定した。」とある。

大吉備津日子命と若建吉備津日子命とは、第七代・孝霊天皇を父とする異母兄弟である(以下、吉備津彦兄弟と呼ぶ)。この兄弟は、皇軍を率いて、大和から出陣して山陽道に入り、播磨の「氷河之前(ひかはのさき)」まで進駐した。そこに神聖な器物(忌瓮)を置いて戦勝祈願の神事を執り行った。然る後に、川を渡って一気に吉備国に攻め入り、遂に吉備国を制圧したという。大和政権による吉備の平定である。

ここにある「氷河」とは加古川(かこがわ)のこととする説が有力である〔注11〕〔注12〕。これは兵庫県の中央部を南下して瀬戸内海の播磨灘に注ぐ一級河川である。

とすると、大和政権が吉備政権を打倒する直前には、加古川より西方は吉備の勢力圏にあったことになる。

兵庫県には、瀬戸内海に注ぐ五つの大きな河川がある。これを播磨五川(はりまごせん)という。東から、加古川、市川、夢前川、揖保川、千種川である。

つまり、権現山51号墳がある揖保川沿岸は、大和政権により吉備が平定される直前まで吉備王権の勢力圏であった。

ところで、『日本書紀』崇神天皇条によれば、吉備津彦兄弟が吉備を平定したのは崇神天皇の御代であり、しかもその平定は箸墓古墳で彼らの姉の葬送が行われた後のことである。

権現山51号墳は箸墓古墳併行期の古墳である。とすると、その被葬者が活躍していた時期は吉備が大和政権により平定されるより前のこととなる。従ってその人物は吉備王権の傘下にあったと考えられる。

以上をまとめると、権現山51号墳や操山109号墳の被葬者に三角縁神獣鏡を配布したのは吉備王権と考えるのが妥当である。つまり、卑弥呼がいたのは吉備であり、邪馬台国は吉備なのである。

注:

〔注1〕小林行雄 1956「前期古墳の副葬品にあらわれた文化の二相」(小林行雄 1961『古墳時代の研究』青木書店に所収)

〔注2〕近藤義郎 1998『前方後円墳の成立』岩波書店

〔注3〕権現山51号墳発掘調査団(団長:近藤義郎)(編) 1991『権現山51号墳』「権現山51号墳」刊行会

〔注4〕石村智 2017『よみがえる古代の港 古地形を復元する』吉川弘文館

〔注5〕岸本道昭 2011「播磨の弥生社会と古墳の成立」香芝市二上山博物館(編)『邪馬台国時代の阿波・讃岐・播磨と大和』学生社

〔注6〕岸本道昭 2013『古墳が語る播磨』のじぎく文庫

〔注7〕久住猛雄 2019「三世紀のチクシと三韓と倭国」石野博信(編)『魏都・洛陽から倭都・邪馬台国へ―『親魏倭王』印の旅―』雄山閣

〔注8〕五面の内訳は、以下の通りである。

①三角縁天・王・日・月・吉・獣文帯四神四獣鏡(目録48a)〔福永B・岩本2〕

②三角縁張氏作三神五獣鏡(目録21)〔福永A・岩本2〕

③三角縁吾作三神五獣鏡(目録26)〔福永A・岩本2〕

④三角縁陳是作四神二獣鏡(目録16)〔福永B・岩本2〕

⑤三角縁波文帯四神二獣鏡(目録86)〔福永B・岩本2〕

〔注9〕福永伸哉・宇垣匡雅・古市秀治 2016「平井西山(操山109号)古墳資料の研究」『古代吉備』第27集:古代吉備研究会

〔注10〕古墳時代の直前には、矢藤治山墳丘墓から勾玉、宮山墳丘墓からはガラス小玉が出土した。前方後円墳集成編年1期には、七つ𡉕1号墳から碧玉製管玉一つ、浦間茶臼山古墳から勾玉が出土したと伝えられ、操山109号墳から「勾玉の類」が出土したとの江戸時代の古文書がある。秦上沼古墳から、硬玉製勾玉が一個、水晶製勾玉が一個、ガラス小玉が二二個、管玉が一四個出土したと伝えられる。なお、秦上沼古墳からは一面の三角縁神獣鏡が出土している。

〔注11〕青木和夫・石母田正・小林芳規・佐伯有清(校注) 1982『日本思想体系1 古事記』岩波書店:頁139頭注(担当は佐伯有清)

〔注12〕山口佳紀・神野志隆光(校注・訳) 1997『新編日本古典文学全集 古事記』小学館:頁171頭注

2020年4月26日投稿

以上、2020年4月26日投稿記事

2025年9月15日 投稿