以下は、2020年3月8日に投稿した記事です。

三角縁神獣鏡を配布し始めたのは吉備の卑弥呼である(3) <吉備の初期古墳>

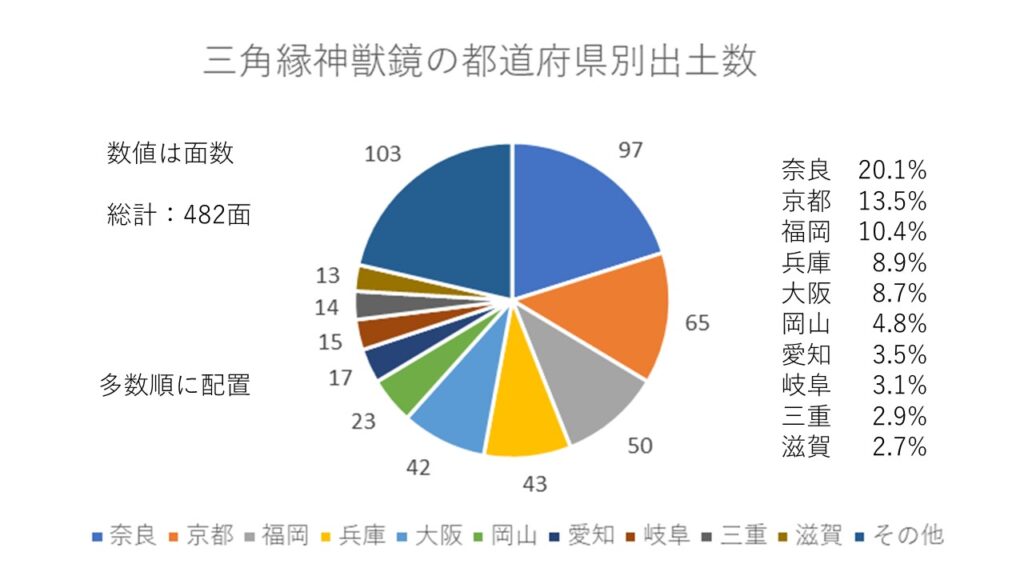

<図:三角縁神獣鏡の都道府県別出土数> 〔注1〕

三角縁神獣鏡の出土は近畿地方に集中している。

これは、大和政権がこの鏡を管理し、自らに服属する各地の有力者にそれを配布したことを反映している。このことに誰も異論はない。

私は拙著において、次のことを説いた〔注1〕。三角縁神獣鏡の配布を始めたのは吉備王権であり、それこそが卑弥呼の政権である。大和政権がこの鏡を差配したのは、260年代末に吉備を平定して以降のことである。

もっとも、「三角縁神獣鏡とかけて吉備と解く。その心は卑弥呼」と言っても読者の多くはピンとこないかもしれない。なぜなら、吉備は、三角縁神獣鏡の出土地として決して目立つ存在ではないからだ。上図をみていただきたい。その都道府県別出土数では、岡山県は、近畿地方の諸府県の後塵を拝するのみならず、福岡県にも及ばない。「それでどうして吉備が始まりの地と言えるのか?」という声が挙がるのは宜なるかなである。

しかし、初期の古墳に限れば話は別である。ここでいう初期の古墳とは、大和の土器編年で布留0式期の古墳のことである。箸墓古墳がその代表である。

現時点で、三角縁神獣鏡の出土数最多を誇る大和(奈良県)では、布留0式期古相(箸墓古墳併行期)の古墳から三角縁神獣鏡は出土していない。大和における副葬開始はそれに続く時代、すなわち布留0式期新相に下る。それが黒塚古墳(奈良県天理市柳本町)である〔注2〕。33面の三角縁神獣鏡が棺の外に並べられていたことで有名である。

これは前方後円墳集成編年(以下、集成編年と呼ぶ)の1期末の古墳である〔注3〕。現時点で、集成編年1期の大和の古墳で三角縁神獣鏡が出土したのは黒塚古墳のみである〔注4〕。

それに対して吉備ではどうだろうか?

令制国の山陽道に美作国、備前国、備中国、備後国がある。元来の吉備とは、この四つの国を合わせた領域である。現在の岡山県全域と広島県の東半部に及ぶ。

〔1〕 操山109号墳 (備前国)

2015年秋に、備前の国から、全国的にはさして話題にならなかったものの、実はビッグなニュースが飛び込んできた。それは古文書の発見を報じたものだ。そこには、江戸時代に備前国上道郡平井村の古墳から8面の鏡が出土したと記されていた。

残念ながら、これら鏡の現物は現在失われている。しかし幸いなことに、その古文書は鏡3面の模写とその銘文とを墨書きしているため、専門家ならば鏡の正体をある程度絞り込むことができる。

古文書を鑑定した三角縁神獣鏡研究の権威、福永伸哉は、次の見解を公にしている〔注5〕。

3面のうちの1面は、三角縁張是作六神四獣鏡(目録62)の可能性が高い。

次の1面は、「天王日月」銘の三角縁神獣鏡である。既知の鏡の内にその候補を探せば、三角縁天王日月・唐草文帯四神四獣鏡(目録44)、三角縁天王日月・唐草文帯四神四獣鏡(目録45)、三角縁天王日月・獣文帯四神四獣鏡(目録68)などが挙げられる。

最後の1面は、「甚大好」銘を有する魏代の小形鏡である。

その上で福永は、「3面の鏡は、年代的にはおおむね240年代頃の魏鏡」と結論する〔注5〕。

下垣仁志は、福永と同じく、次のように見る〔注6〕。第一は、三角縁張是作神獣鏡であり、三角縁張是作六神四獣鏡(目録62)の可能性がある。第二は、三角縁天王日月・唐草文帯四神四獣鏡である。第三は、魏代の小型鏡の可能性がある。

つまり、その当時出土した古鏡8面の内の少なくとも2面は、比較的古い段階の舶載三角縁神獣鏡であったわけだ。

問題は、これらの鏡が出土した「平井村操山古墳」とは何か、である。古市秀治によれば、それは平井西山(操山109号)古墳(岡山県岡山市中区平井)を指すという〔注5〕。本稿ではこれを通例に従い、操山109号墳と呼ぶ。これは墳長約76㍍の前方後円墳である。

特殊器台形埴輪が出土しており、集成編年1期の古墳である〔注5〕〔注7〕〔注8〕。

〔2〕 秦上沼古墳 (備中国)

備中に、秦上沼古墳(岡山県総社市秦)がある。高梁川の下流域で川を臨む高台に保養施設・サントピア岡山総社がある。この古墳はその裏手に所在する。

これは集成編年1期の古墳と目されている(ただし、編年の根拠は薄いとされる)〔注9〕。

ここから三角縁天王・日月・獣文帯四神四獣(目録69)が出土している。

〔3〕 潮崎山古墳 (備後国)

備後に、潮崎山古墳(広島県福山市新市町)がある。

広島県福山市を流れる芦田川を臨む高台にある。ただし、2018年8月に訪れたが、その場所を見つけることができなかった。

これは集成編年1期の古墳とされる〔注7〕〔注9〕。

文政十年(1827)に、この古墳で祠を建立する際に石槨が見つかり、その内部から鏡が取り出された。それが三角縁天・王・日・月・獣文帯三神四獣鏡(目録47)である。

〔4〕 郷観音山古墳 (美作国)

美作に、郷観音山古墳(岡山県苫田郡鏡野町)がある。

これは墳長43㍍の前方後円墳であり、集成編年1期の古墳とされる〔注7〕〔注9〕。

この古墳は明治42年に乱掘され、その時に鏡3面などが取り出された。三角縁天王日月・獣文帯四神四獣鏡(目録51)1面、斜縁四獣鏡1面、吾作半円方形帯神獣鏡1面である〔注6〕。このうち三角縁神獣鏡(目録51)は、現時点では他で同笵(型)鏡が見つかっていない。

以上、吉備では、四つの初期古墳から三角縁神獣鏡が出土している。

この事実は、三角縁神獣鏡を配っていたのは元々は卑弥呼(および台与)であり、彼女らがいたのは吉備であるという私説を補強する。要するに私見では、以上の吉備出土の三角縁神獣鏡は、倭国王・卑弥呼(および台与)が首都圏の有力者に配布したものである。

注:

〔注1〕 若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房

〔注2〕 寺沢薫 2018「出土土器からみた黒塚古墳の築造時期の位置づけ」奈良県立橿原考古学研究所(編)『黒塚古墳の研究』八木書店

〔注3〕 ①今尾文昭 2011「古墳文化の地域的諸相 近畿【近畿中・南部】」広瀬和雄・和田晴吾(編)『講座日本の考古学7 古墳時代(上)』青木書店 ②東影悠 2012「畿内の展開 大和」一瀬和夫ら3名(編)『古墳時代の考古学2 古墳出現と展開の地域相』同成社 ③岡林孝作・水野敏典 2018「総括編 編年的位置」奈良県立橿原考古学研究所(編)『黒塚古墳の研究』八木書店

〔注4〕 椿井大塚山古墳(京都府木津川市山城町)からも多数の三角縁神獣鏡が出土しているが、これは山城の古墳である。

〔注5〕 福永伸哉・宇垣匡雅・古市秀治 2016「平井西山(操山109号)古墳資料の研究」『古代吉備』第27集:古代吉備研究会

〔注6〕 下垣仁志 2016『日本列島出土鏡集成』同成社

〔注7〕 宇垣匡雅 2011「古墳文化の地域的諸相 山陽」広瀬和雄・和田晴吾(編)『講座日本の考古学7 古墳時代(上)』青木書店

〔注8〕 河合忍 2018「古墳出土土器をめぐって 地域報告 山陽東部」中国四国前方後円墳研究会(編)『前期古墳編年を再考する』六一書房

〔注9〕 寒川史也 2018「地域の画期と社会変動 地域報告 山陽東部」中国四国前方後円墳研究会(編)『前期古墳編年を再考する』六一書房

2020年3月8日投稿

以上、2020年3月8日投稿記事

2025年8月23日 投稿