以下は、2020年2月9日に投稿した記事です。

三角縁神獣鏡を配布し始めたのは吉備の卑弥呼である(2)<円筒埴輪の起源>

※本記事のアイキャッチ画像は、堺市博物館(大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町)の展示物です。

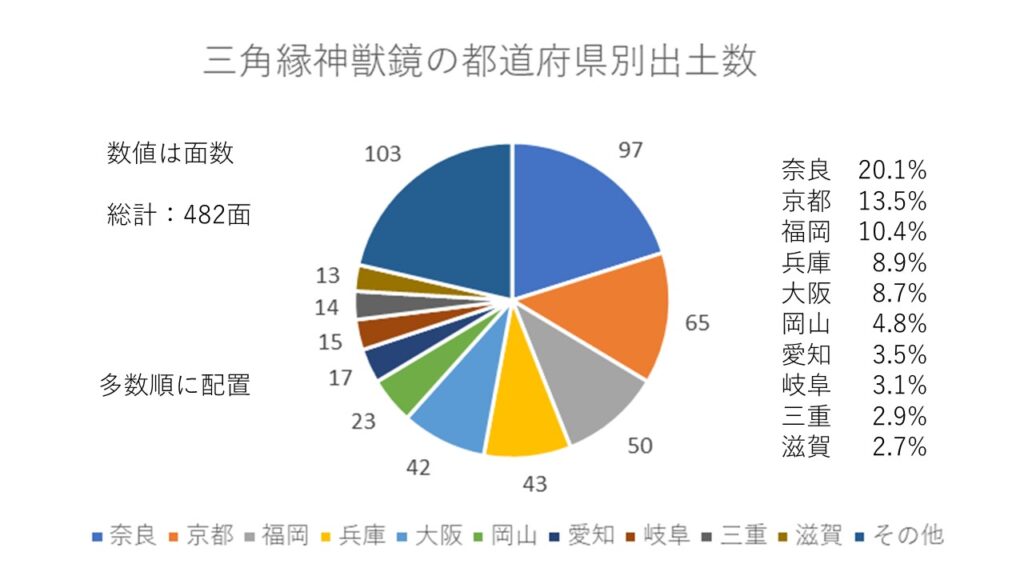

三角縁神獣鏡の出土は大和を中心として畿内に集中する。黒塚古墳(奈良県天理市)からの33面、桜井茶臼山古墳(奈良県桜井市)からの26面以上、椿井大塚山古墳(京都府木津川市)からの33面がその代表である。奈良県、京都府、兵庫県、大阪府の四府県だけで全国の過半数を占める。そのことを示すのが下図である。詳細は拙著〔注1〕を参照されたい。しかも、黒塚古墳や椿井大塚山古墳の三角縁神獣鏡には同笵(型)鏡(鏡背面の文様が同じ鏡)が存在し、それらは全国各地の古墳から出土している。

こうした出土分布から何が読み取れるであろうか?周知のように、三角縁神獣鏡を中国製とみる説と国産とみる説とが対立している。一見すると水と油の関係であるが、実は両者は或る重要な点で一致している。それは、事の始めから大和政権が三角縁神獣鏡を各地の有力者に配布したとする点である。三角縁神獣鏡の配布を開始したのは大和政権とする点である。これまで三角縁神獣鏡を巡って様々な論争が繰り広げられてきたが、この一点だけは鉄板の如く微動だにしてこなかった。

しかし、私見では〔注1〕、長年に亘って当然視されてきたこの前提は誤りであり、それこそが邪馬台国論の迷走の元なのである。

実を言うと、三角縁神獣鏡の分布に関して一つの大きな陥穽がある。ところが、考古学者はそのことを自覚していない。

換言すれば、考古学者ならば誰でも知る或る事実が、深く顧みられることがない。それが落とし穴となっている。

そこで本稿では、この陥穽について説明したい。

古墳時代前期の古墳では、その墳丘に円筒埴輪が並べられ、その埋葬施設に三角縁神獣鏡が副葬された。この二つは、前期古墳を象徴するアイテムといって過言ではない。

とすると、三角縁神獣鏡の来歴を考究する上で、円筒埴輪の起源を知ることは無駄ではないはずだ。

明治時代以来、円筒埴輪は古墳が発生した近畿地方に起源を有すると暗に推定されていた。ところが、近畿地方ではその先行形態と目される遺物が見つからず、そのことが長らく考古学者を悩ませていた〔注2〕。

1967年、岡山大学考古学教室の近藤義郎と春成秀爾は、この謎に答える画期的な論文を発表した。それが「埴輪の起源」論文である〔注3〕。

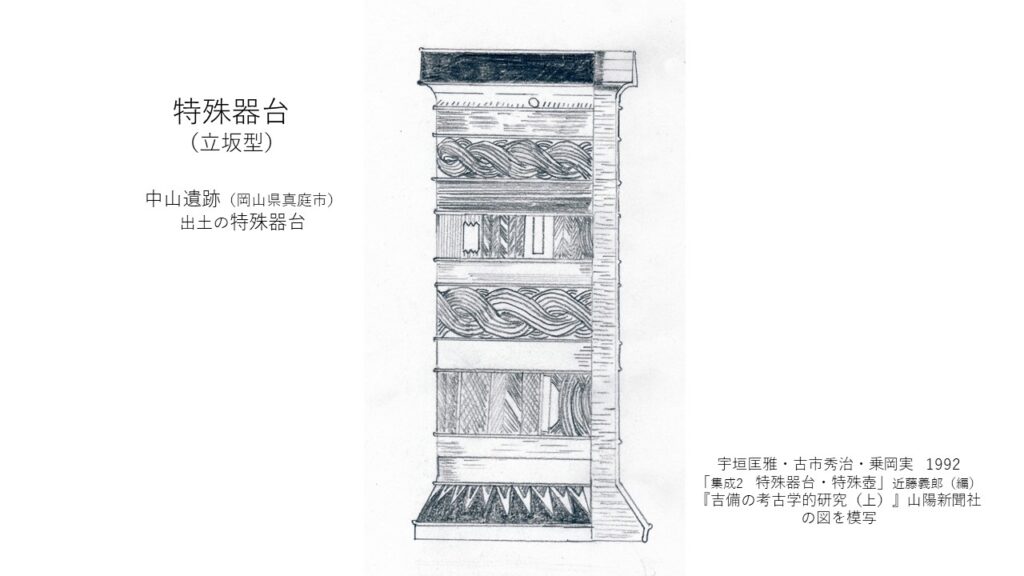

弥生時代の後期後半~終末期にかけての吉備では、大型の筒形土器が墳丘墓で執り行われる葬送祭祀で用いられた。それを「特殊器台」と言う。

件の論文で近藤・春成は、次のことを唱えた。

吉備の特殊器台は、立坂型、向木見型、宮山型の順に連続的に変遷すること。宮山型に続くのが特殊器台形埴輪(近藤のいう「都月型特殊円筒埴輪」のこと)であり、ここにおいて特殊器台の脚部が消失して器台から埴輪に変身すること。そして、特殊器台形埴輪を基にして円筒埴輪が成立すること、である。

古墳を飾る大和発の円筒埴輪が、実は吉備の特殊器台にルーツを持つことを初めて明らかにしたこの論文は、今なお燦然と輝いている。

「埴輪の起源」において近藤・春成は「円筒埴輪は吉備地方における誕生を想定」していた。その上で、「吉備地方で誕生した円筒埴輪を畿内諸勢力がうけいれ、さらに壺と円筒埴輪の合体した朝顔形埴輪をうみだし、それとならんで円筒埴輪の使用が盛行するにいたった」という展開を描いていた。

ところが、論文発表後に相次いだ発掘調査例の積み重ねにより、今日では円筒埴輪の誕生地は吉備ではなくて大和であるというのが定説となっている。

それでは、その前段階である宮山型特殊器台や特殊器台形埴輪はどの地で生まれたのだろうか?混沌としており、定説はないのが現状である。

2003年、奈良県の考古学者である豊岡卓之は、「宮山形・都月形・円筒埴輪は、奈良盆地東南部でほぼ同時に成立した」〔注4〕とする説を発表した。宮山型特殊器台、特殊器台形埴輪、円筒埴輪の三種はすべて大和で誕生したというのである。この主張の当否はともかく、ここで重要なことは、大和で製作された宮山型特殊器台は「吉備地域の特殊器台工人によって創始されたもの」であり、「その後には、奈良盆地東南部に定住した同工人による同地域での継続した製作」を認めた点である。つまり豊岡は、吉備で特殊器台を製作していた工人が何らかの理由により大和に移住し、そこで宮山型特殊器台を製作したと見るわけだ。

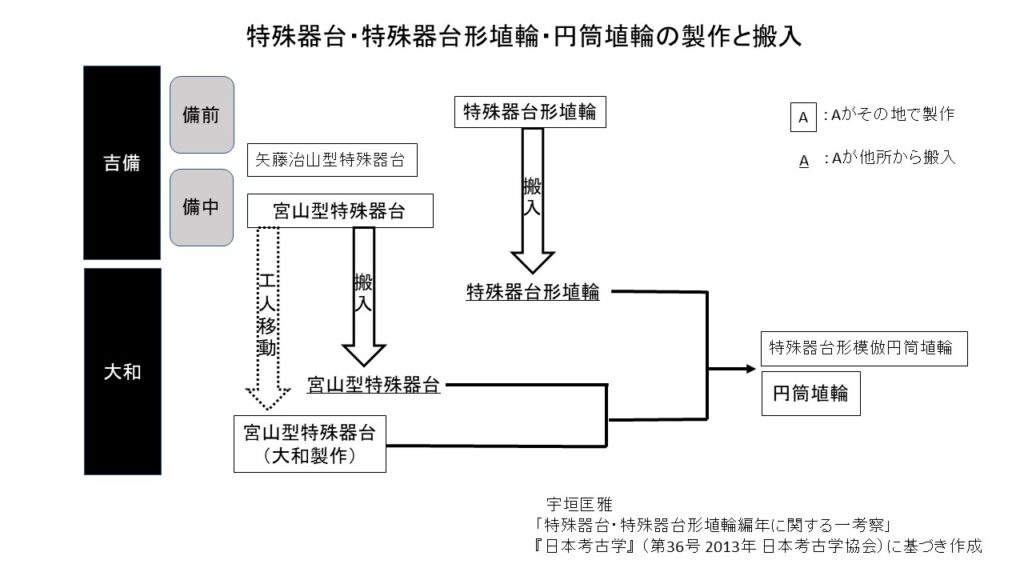

2013年、こうした大和中心主義に対して、特殊器台の本場・岡山県から異説が現れた。宇垣匡雅による論文である〔注5〕。宇垣の説をまとめると下図のようになる。内容の詳細は拙著〔注1〕に記した。宇垣は宮山型特殊器台や特殊器台形埴輪の起源を吉備と見る(前者は備中、後者は備前)。この点で、それらを大和起源とする豊岡と見解を異にする。

私は宇垣説を採る。ただし、本論で重要なのは、両説の相違点ではなくて、一致点である。宮山型特殊器台について、吉備起源説をとる宇垣はもちろんのこと、大和起源説をとる豊岡にあっても、吉備の特殊器台製作工人が、何らかの事情により、大和に移住したことを認めているのである。その後、彼らおよびその後継者が円筒埴輪を生み出したのである。

このことは、古墳時代前期に吉備と大和との間に何らかの重大事が起きたことを示している。だとすると、吉備から大和へ移動・移住したのは、特殊器台・特殊器台形埴輪ならびにその製作工人に限ったことではないはずだ。それ以外の製品ならびに工人にも同様のことが起きた可能性は十分にある。

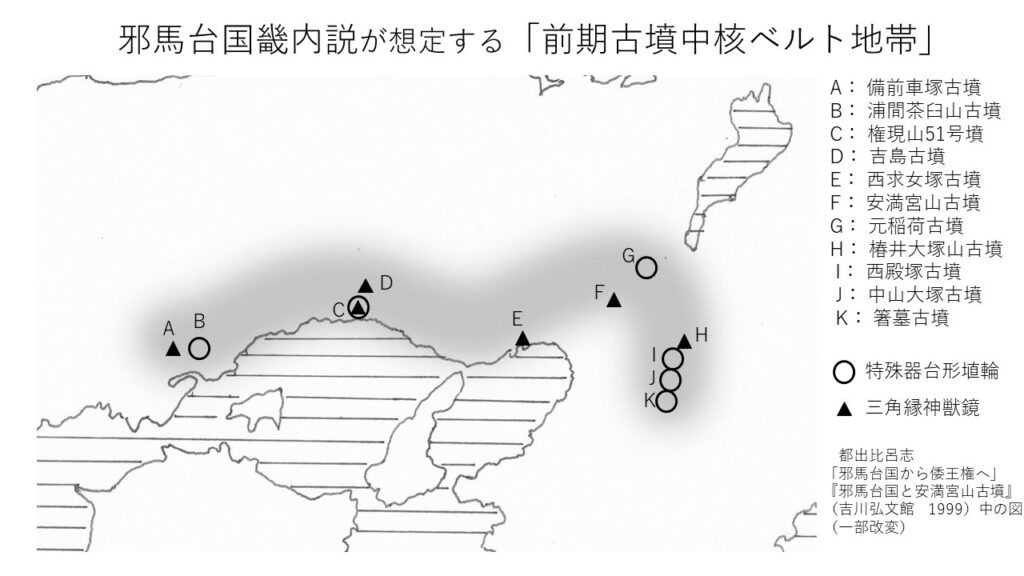

「前方後円墳体制」の提唱者として名高い考古学者の都出比呂志は、古墳時代初頭に大和から吉備にかけて古墳が出現した現象に注目し、その一帯を「前期古墳中核ベルト地帯」と呼んだ〔注6〕。具体的には、箸墓古墳、中山大塚古墳、西殿塚古墳、椿井大塚山古墳、元稲荷古墳、安満宮山古墳、西求女塚古墳、権現山51号墳、吉島古墳、浦間茶臼山古墳、備前車塚古墳である。

これらの古墳は、舶載三角縁神獣鏡または特殊器台形埴輪の出土を特徴とする。このうち特殊器台形埴輪は、吉備から大和へ移動したものである。にもかかわらず、もう一つの遺物である三角縁神獣鏡は、大和から吉備へ配布されたと言えるだろうか。邪馬台国畿内(大和)説に立てば、そう言える。しかし、その色眼鏡を外せば、三角縁神獣鏡もまた吉備から大和へ移行したことが自然に見えてくる。

確かに三角縁神獣鏡は大和およびその周辺に集中する。しかし、そのことを以て三角縁神獣鏡を差配したのは一貫して大和政権であったと決めつけるのは危ういのである。私は、三角縁神獣鏡の出土状況をつぶさに検討した結果、その配布を開始したのは吉備王権であることを見いだした〔注1〕。黒塚古墳や椿井大塚山古墳の舶載三角縁神獣鏡は、吉備からの搬入品なのである。つまり、魏王朝から舶載三角縁神獣鏡を下賜された卑弥呼がいたのは吉備である。

ちなみに、『古事記』『日本書紀』によれば、第十代・崇神天皇の御代に大和は吉備を軍事的に平定した。このことは、大和政権にとって全国的な覇権の確立へ向けての大きな一歩となった。私の推定では、それは260年代末の出来事である。その戦勝の利得として宮山型特殊器台・特殊器台形埴輪およびその製作工人が吉備から大和へ移された。三角縁神獣鏡についても、それは同様であった。そう私は考える。

注:

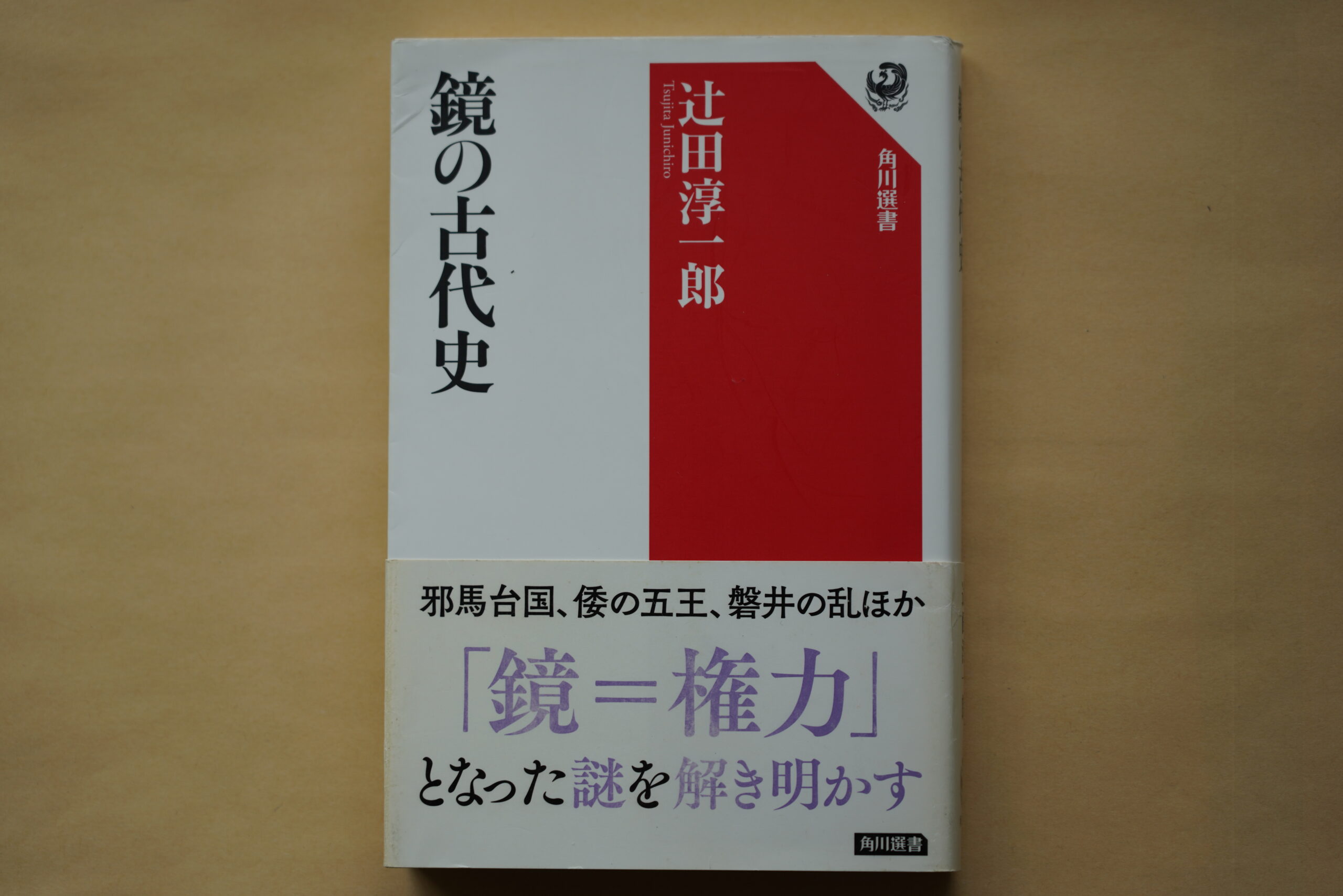

〔注1〕若井正一(2019)『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房

〔注2〕春成秀爾(2002)「円筒埴輪」田中琢・佐原真(編)『日本考古学事典』三省堂

〔注3〕近藤義郎・春成秀爾(1967)「埴輪の起源」『考古学研究』第13巻第3号:考古学研究会〔春成秀爾(2011)『祭りと呪術の考古学』塙書房所収〕

〔注4〕豊岡卓之(2003)「特殊器台と円筒埴輪」『橿原考古学研究所紀要 考古學論攷』第26冊:奈良県立橿原考古学研究所

〔注5〕宇垣匡雅(2013)「特殊器台・特殊器台形埴輪編年に関する一考察」『日本考古学』第36号:日本考古学協会

〔注6〕都出比呂志(1999)「邪馬台国から倭政権へ」高槻市教育委員会(編)『邪馬台国と安満宮山古墳』吉川弘文館

2020年2月9日投稿

以上、2020年2月9日投稿記事

2025年5月10日 投稿