以下は、2020年1月4日に投稿した記事です。

二世紀の倭国を考える(2) 出雲市・西谷墳墓群

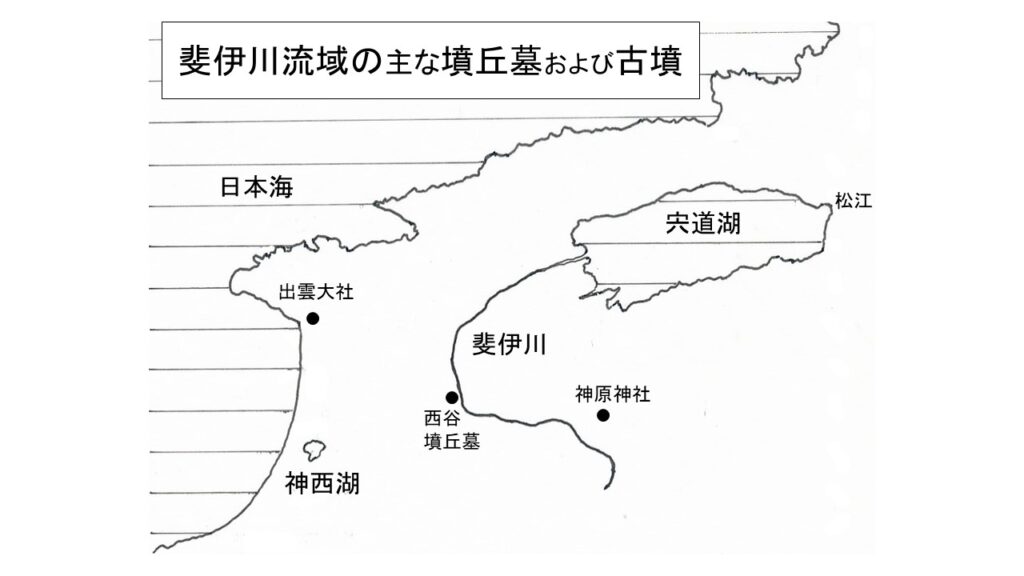

奥出雲の山を源流とし、北上して出雲平野を流れる一級河川が斐伊川(ひいかわ)である。

現在、それは最下流で東方に曲がって宍道湖に流れ込んでいる。しかし弥生時代には、それは西方に曲がって日本海と繋がる汽水湖に注いでいた。それが古の神門水海(かんどのみずうみ)である。その大部分は今は陸地化しており、その名残として神西湖(じんざいこ)がある。出雲大社は日本海の近くに鎮座する。現在の斐伊川は出雲大社から遠ざかるように流れているが、弥生時代のそれは大社に近づくように流れていた。

このように斐伊川の最下流は昔と今とは曲がる方向を異にするが、いずれにせよ、それがカーブする直前の左岸に、弥生時代の代々の出雲王が眠っている。それが、多数の四隅突出型墳丘墓から成る西谷墳墓群(にしだにふんぼぐん)である。現在、それは西谷墳墓群史跡公園として整備され、それに隣接して出雲弥生の森博物館(島根県出雲市大津町)が建てられている(アイキャッチ画像)。

西谷墳墓群には四つの大型墳墓がある。築造順に、3号墓、2号墓、4号墓、9号墓である。それらは弥生時代の後期後半から終末期にかけて造営された。西暦で言えば、二世紀後半~三世紀前半に当たる。

本稿で取り上げたいのは、これらの嚆矢となる西谷3号墓である。突出部を除いた東西が約40㍍、南北が約30㍍であり、突出部を含めると東西が50㍍、南北が40㍍以上、高さが約4.3㍍である。全国を見渡すと、同時代の墳墓では吉備の楯築墳丘墓が破格の規模を誇るが、それを除けば、因幡の西桂見墳丘墓と並んで最大級である。弥生時代後期後半すなわち二世紀後半の出雲王の墓と考えられる。

その墳頂は長方形の平坦面となっており、そこには少なくとも8つの埋葬施設が確認されている。そのうち大型の墓壙が第1主体と第4主体の二つであり、両者は墳頂の中央に横並びに位置する。

第1主体からは、多種多様な玉類が出土している。そのうち特に目を引くのは、青色を呈する、二つのガラス製勾玉(鉛バリウムガラス)である。

第4主体からは、一振りの鉄剣と20点のガラス製大型管玉が出土している。鉄剣が副葬されていたことより、その被葬者は男性と推定されている。

埋葬の順序は、第4主体が先、第1主体が後である。このうち第4主体がこの墳墓の中心埋葬施設であり、従ってその被葬者が当時の出雲王である。おそらく、王が永眠して第4主体に埋葬され、その後、その近親者(配偶者?)が亡くなり第1主体に埋葬されたのであろう。

注目すべきは、第4主体の表土から夥しい数量の土器が出土していることである。在地の山陰系土器が過半数を占めるが、それだけではない。

まず、丹越系と呼ばれる土器の存在である。これは、北近畿(丹後地域)や北陸(越地域)の土器に似ているが、その胎土は山陰産という土器である。丹後や越の出身者が出雲で製作したものと推定されている。

更に重大であるのは、特殊器台・特殊壺の存在である。これは吉備の葬送祭祀用の大型土器である。第4主体のそれは吉備の土を胎土としている。従って、吉備で製作されて、はるばる出雲まで運び込まれたものである。

これらの土器は葬送時の祭祀に用いられたものである。このことは、二世紀後半において、出雲の王は、吉備や丹後や越の王と政治的に連携していたことを示唆している。とりわけ吉備の王との繋がりが重要であったことが窺える。

参考文献

◎『西谷3号墓発掘調査報告書』(島根大学考古学研究室・出雲弥生の森博物館 2015年)

◎渡辺貞幸『出雲王と四隅突出型墳丘墓 西谷墳墓群』(新泉社 2018年)

2020年1月4日 投稿

以上、2020年1月4日投稿記事

2025年5月6日 投稿